—「ヴァンクリーフ邸」

ユピテルと言う嵐が過ぎ去って、放蕩息子との再会を果たした翌日。

バルトロメオの父アルベルト・ヴァンクリーフは元の厳格な帝国宰相へ戻っていた。

いや正しくは宰相の仕事がてら調べていた、ダリル皇子は本当に急病で崩御されたのか?その真相を。

ダリル殿下は23の若さで病に伏せられ、罹ってから一週間足らずで崩御された。

その死はあまりにも不自然だ、まるで誰かが手を下したかのように。

そして調べていくうちにある情報へ行き当たった。

「……呪い?」

考えられるのは、何者かがダリル殿下を呪ったことである。

しかし誰が何を目的に?再び袋小路に入った宰相の部屋に青年が入って来る。

バルトロメオとどことなく似た雰囲気の彼が「長男」ことアルフレード。

既に他国の令嬢と婚約し実家を出た身だが、今日はたまたま用事があり帝国へ来ていた。

そして父が皇子の不審死についで探っていると聞き、手伝っていたのだ。

「父上、ダリル殿下の不審死についての情報がまとまってきたので報告いたします」

「うむ、話してみろ」

「はい。先ず殿下は元老院メンバーの一人であり。

腐敗政治を行っていた大臣の一派によって殺害された可能性が高いと思われます。

死因は毒殺でした。毒の種類は不明ですが、恐らく遅効性の神経毒かと……」

「そうか……他には?」

「さらに大臣の部屋を徹底的に調べ上げたところ……。

魔王軍との内通と見られる、魔界言語で書かれた書類が発見されました。

ユピテルが皇子を偽り入り込めたのもおそらく……!」

「やはりか、私が甘かったということか!」

怒りに任せ机を叩く父の姿に、アルフレードは身をすくめた。

ここにあの放蕩三男がいたら余計なことを言って、火に油を注いでいただろう。

そう思いながら頬の冷や汗をぬぐう。

デリンクォーラ帝国は大国である、とうぜん黒い話も枚挙に暇がない。

そんな国の頂点に立つ者が正義感の強い人物であるはずもないのだ。

先代も、先々代も悪政を重ねてきた輩である、もはや血は争えないのだ。

そして今の皇帝は現皇帝の妾の子で、血統的には正統性に欠ける部分がある。

ゆえに帝位継承権を持つ者は限られ、必然的に争いは激化していくのだ。

そんな中でもダリル皇子は温厚かつ聡明で、皇位継承の最有力候補であった。

しかし彼は何者かの手によって暗殺されてしまったのである。

「父上……私の推察に過ぎませんが、殿下を殺したのはユピテルではないと思っています」

「なぜそう思う?申してみよ」

「ユピテルは必ず雷魔法でとどめを刺します、しかし殿下の御遺体は雷魔法特有の焦げ痕がなく。

殿下は病死として処理されています、毒の入手経路と時期を考えても辻褄が合いません」

「……そうか」

「それにダリル皇子はユピテルがこの国に来る前から不審死を遂げておられます。

元老院メンバーが魔族と内通していたことは明白でありますが」

結局皇子は誰が殺したのかはわからなかった、しかしそれでもアルフレードの協力により。

元老院と魔王軍の癒着と言う証拠が手に入ったのである。

おそらく帝国はこれを機に、ユピテルの件も含め調査に乗り出すだろう。

誰の仕業なのか?誰がなんの目的で殺したのか?

いまだ謎は解けない、ドア越しに聞こえてくる会話を聞きながら。

「…ふふふっ」

メイドの一人がティーワゴンを押しながら口元を押さえ笑い。

そして次の瞬間にはもとの従者の顔となってドアを開け声をかける。

「お茶をお持ちいたしました、今日はフランボワーズムースでございますよ」

こうして今日も帝都にはいっときの平和が訪れるのだった。

—-フーロン国境「麒麟峠」

「ちょっとぉ~!わたくし六将ですのよ?顔パスくらいしてくださらないの」

「申し訳ありませんネプトゥヌス様、マルス様が本人か確認せよと」

「もう面倒な男……ユピテルが討たれたというのに、コホン。本人確認でしたら、ここに」

ネプトゥヌスは関所の兵士に向かって、掌の中でこすり合わせるように水の魔力を練ると。

目の前で即興の水鏡を作り出す。数ある魔族の中でもネプトゥヌス位しか出来ない芸当だ。

そこにはガイウスとの戦いで2つに折れたユピテルの愛刀-舞雷が映っていた。

それを見て兵士はネプトゥヌス本人で間違いないと判断を下したようで。

「……失礼いたしました、ではどうぞお通り下さい」

関所を通ることを許されたネプトゥヌスだが、その表情には不満が浮かんでいた。

(ふん!このわたくしが顔パスで通れないなんて屈辱だわ!)

峠の先は虎龍(フーロン)-デリンクォーラ帝国と対を成す、大陸の覇者である。

人間主義の帝国と多民族国家のフーロンは建国当初からライバル関係にあり。

いつ武力衝突が起きてもいいよう、関所という名の要塞が築かれているのだ。

(しかしあの男が皇の右腕なんて、よほどの節穴か……はたまた)

皇自らが認めるとはマルスは一体何をしたのやら?それとも今代の皇が余程節穴なのか。

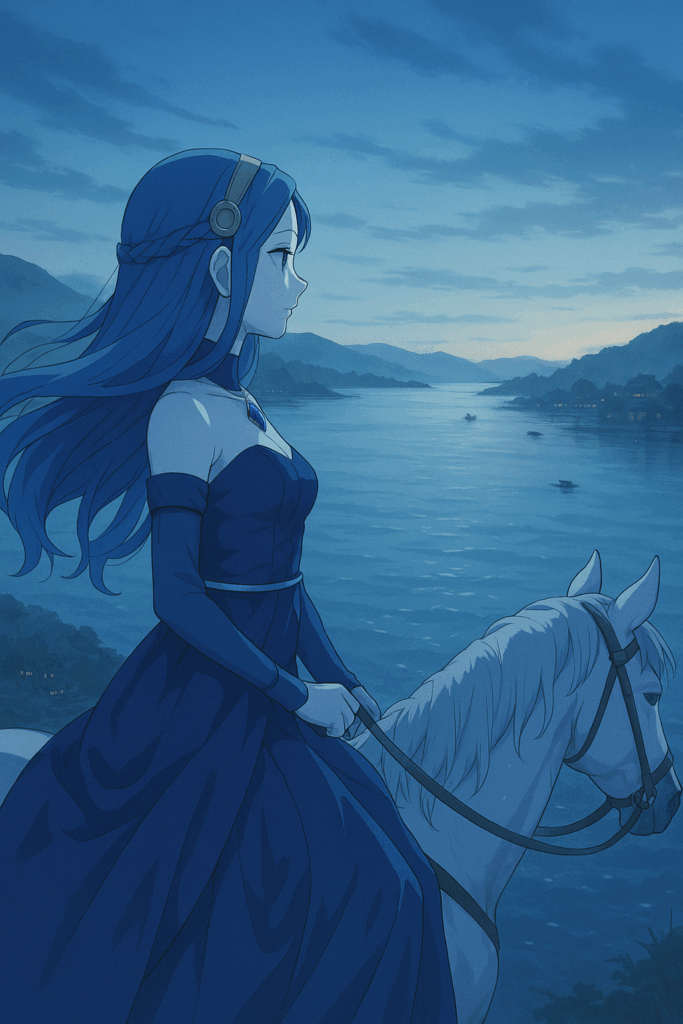

しかしその考えを振り払うように頭を振ると、夜逃げで唯一連れ出してきた白馬に跨る。

「ではわたくしは急ぎの身ですので、あぁそうそう」

「?……はい、なんでしょう」

「瞳が虹色の男が通ったら気をつけなさい。あれは災厄を齎しますわ」

「わかりました、ご忠告ありがとうございます。お気をつけて」

ネプトゥヌスの視界に、遥か先まで続く大河が映る。

空の青と大地の翠を割って、ただ悠然と流れゆく水の帯。

その名は――漣江(れんこう)。

名の由来を、彼女は知っていた。いや、あらゆるフーロンの民がそうであるように。

「漣(れん)」とは、小さな波のこと。

この大河は、かつて大戦で割れた多民族の血と涙を飲み込みながら、今も流れ続けている。

争いも、憎しみも、誤解も――すべては水面に浮かぶさざなみにすぎない。

『完全に争いなき世界など、桃源郷にすら存在しない』

それがこの国に生きる者たちの哲学だった。

あらゆる種族が集まり、ぶつかり、混ざり合い、またそれでも共に在る。

争いをなくすのではない、受け入れ、流すのだ。

だからこそ、この国の大河は「漣江」と呼ばれる。

小さな波を許容し、受け止め、そしてどこまでも流してゆく――。

それは、魔王軍とはあまりに異なる視座だった。

ネプトゥヌスはふっと、鞍の上で目を細めた。

「……どこまでも現実的な国ですこと」

青の髪がまるでたてがみのように風にたなびく。

その姿はさながら天の遣いの如く美しくも残酷だった。

馬蹄が水辺の石畳を蹴り、白馬が風のように駆けた。

長く揺れる青のたてがみ――否、それは馬のものではない。

水を映すように輝く髪。金の髪飾り。深紺の衣を纏い、湖に溶け込むような肌の色。

この国のどこを探しても見たことのない風貌を持つ女が、漣江の川岸を疾走していた。

「な、なんだあれ!?」

「貴族じゃねぇぞ、あれ……いや、魔族か?」

「でも見ろよ、あの顔……まるで水精の女神みたいだ……」

市場の民、兵士、旅の楽士に至るまで。

その美しさに口を閉ざす者はいなかった。

「ふん、悪くない反応ですこと」

鼻で笑いながらも、ネプトゥヌスは背筋を伸ばしたまま、白馬の腹に軽く踵を当てた。

衣の裾が舞い、脚が躍り、髪が風にたなびく。

まるで――水面を裂いて疾駆する、海の使徒のように。

(流石、あの御方が唯一『あの国は落とせぬ』と評されただけのことはありますわね)

ふと思い出すのは、魔王ルナ・エクリプスの言葉。

いかなる国も、魔族が力を示せばひれ伏した。

だが、ただ一国――この虎龍皇国だけは違った。

魔族を恐れず、侮らず、しかし依存もせぬ。

その距離感が、他のどこよりも洗練されている。

魔族であることが、奇異でも脅威でもなく、ただの一つの「異なる種」として扱われる。

(マルスがここで生まれたのにも、納得がいきますわね)

炎の将・マルス・フローガ。

その異様な誠実さも、激情と理性の共存も、この国の空気が育んだものなのかもしれない。

――ふと。

ネプトゥヌスの横を、逆方向に馬車がすれ違った。

中にいた少女が、窓越しにじっとこちらを見ている。

金の髪、薄い瞳、肩に風鈴のような装飾を下げた民族衣装――明らかにフーロンの上流階級の子女。

その瞳に恐れも、好奇もない。ただ、興味。

ネプトゥヌスはほんの一瞬、頬を緩めて見せた。

この国の若者は面白い――そう思わせるに足る、目の輝きだった。

「さて……そろそろ、“あのお方”の命を果たしませんとね。

この地で何が始まろうとしているのか……確かめにまいりますわ」

馬の速度がさらに増す。

漣江を裂く奔流のように、六将の一人。

水の魔将ネプトゥヌス・タラッサは、虎龍皇国の都へと駆け抜けていく。