冥界の中心を貫く「境の層」。

この死者の街は、どこか現世の日本を思わせる崩壊と静寂に包まれていた。

跨線橋は朽ち果て、ねじ曲がった鉄道が遠くで沈黙し、

コンクリートの骸骨とガラスの残響が、灰色の空の下で凍りついている。

カリストは、その景色にじっと見入っていた。

白い手袋の指先が、無意識に帽子の縁をなぞる。

吐く息はうっすらと白い。

遠い異国で、春が来る前の曇天のような重さが、胸に溜まっていく。

「この景色は……私の故郷、ヒノエ――いや、“丙”と似ています」

かつて軍服を着て、桜並木の下で行進した日々が、記憶の奥で揺れた。

けれどその記憶は、いつも“滅び”の影を引き連れている。

「もっとも、丙は滅びたのですが……」

カリストは僅かに俯き、遠い眼差しで廃墟の街並みを見渡す。

「もう少し――滅ぶのが遅れていれば、このような景色になったのでしょうか?」

それは自分自身にも向けられた問いだった。

彼の隣で、レイスが肩をすくめて呟く。

「だと思うよ。人間の進化ってすげーからさ。

……でも、滅びんのも早い。驚くくらい一瞬でな」

赤髪の青年は、どこか醒めた声でコンクリートの切れ端を蹴飛ばす。

跨線橋を渡る二人。

その足音だけが、この“終わった街”に小さく響いて消える。

カリストは静かに帽子を脱ぎ、霧に溶けるような声で呟いた。

「進化とは……かくも、夢のようなものですね。

ですが――夢のように壊れやすい」

もしも、あの日、ヒノエが滅びていなければ。

もしも、もう少しだけ希望が長く続いていたなら。

この境の層で見る廃墟は、「自分たちの未来」だったのかもしれない。

何もかも失われ、ただ“夢の骸”だけが並ぶこの場所。

人が残せるものは、たった一瞬の発展と、永遠に続く静寂だけだった。

カリストの瞳が、どこか遠くで雪を見ていた。

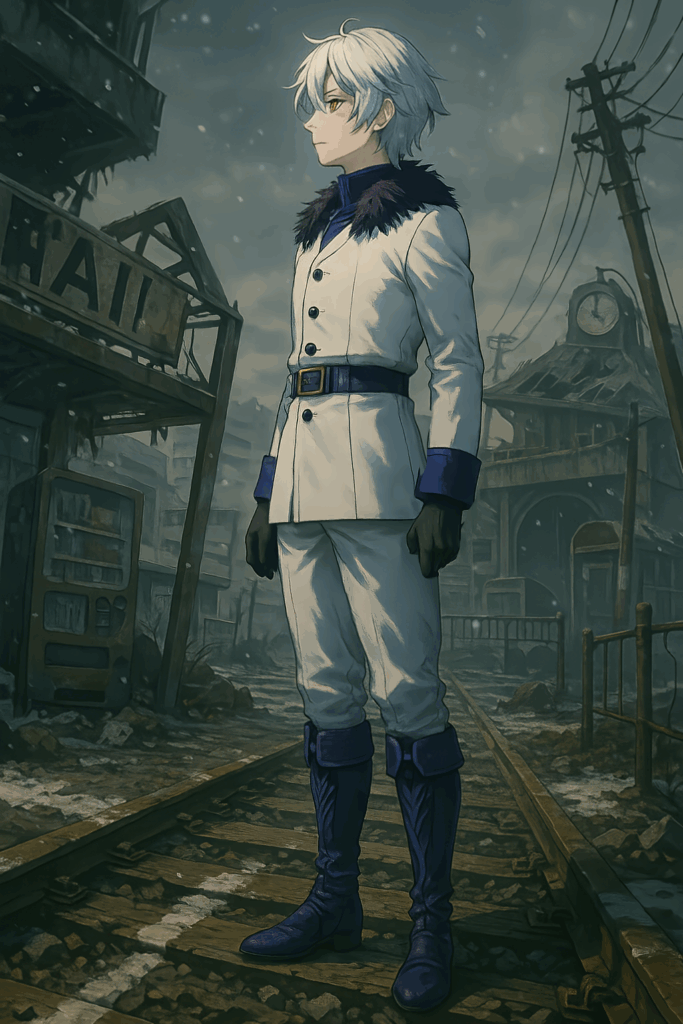

――廃墟の鉄路、その真ん中で、カリストは静かに立ち尽くしていた。

崩れた駅舎の影、雪混じりの灰が頬を撫でる。

軍服の白はやけに目立ち、しかしこの世界には誰も咎める者はいない。

カリストは気づけば、無意識に軍帽を脱いでいた。

癖っ毛気味の柔らかな銀髪が風に揺れる。

かつて人間だったころと同じ髪――ただ、軍規で刈り上げていた項は今や長く伸び。

風に揺れて結べるほどになっている。

「もしも、丙が滅びなかったら……」

言いかけて、カリストは小さく首を横に振った。

目の前に広がるこの境の層――それは、“祖国が滅びなかった場合”の未来に、どこか似ている。

だが、“もしも”を考えたところで、丙はもう地図から消えた。

過去も未来も、すべてこの廃墟のように風化していくだけだ。

カリストは、自分の手の中の軍帽をしばらく見つめた。

指先には、古い血と、誰かの涙と、まだ拭いきれない“敗北の記憶”が重なっている。

それでも、彼は帽子を再び被ろうとはしなかった。

「進みましょう。回想したところで……もう私は“大和”に戻れないのですから」

その声は、雪よりも静かで、けれど誰よりも確かな決意を含んでいた。

カリストは顔を上げ、まっすぐに“死んだ世界”の先へと歩き出す。

廃墟の中、風がかすかに“かつての国歌”の断片を運んだ気がしたが、

彼はもう――振り返らなかった。

白い霧が漂う、終着駅のような静寂。

中層部を抜けて最初に足を踏み入れるこの場所は、

巨大な鳥居と、いくつもの枝分かれした階段が印象的な“起点エリア”だった。

空は灰色に曇り、駅舎の屋根には薄く雪が積もっている。

線路は途切れ、ホームはひび割れ、

まるで「現世」と「彼岸」が重なった夢の端境。

中央には、圧倒的な存在感を放つ異様な鳥居が立っている。

ただ、その朱色もどこか色褪せて、静けさだけが満ちていた。

四人はそろってその下へと歩み寄る。

レイスが一歩、鳥居の影に踏み出したとき、

足がふっと地を離れる――

「……あれ?いま、地に足ついてなかったよな?」

そんな感覚が体を包む。

鳥居の門を抜ける瞬間、世界が“すり抜けるように”ずれていく。

カリストは足を止め、淡々と答える。

「空虚な“門”には、通過を許すだけの力しかありません」

その声には、どこか無常の響きがあった。

ハオは一つ頷きながら周囲を見渡す。

「ということは、この門に力を取り戻すノネ」

プルトは顎に手を当て、静かに笑う。

「宝探しと言う奴、ですね」

それは、単なる進行ではなく、

“この門に足りない何か”を集めてこいという、冥界ならではのパズルだった。

薄暗い空の下、雪混じりの霧が鳥居を包みこむ。

音も、風も、どこか遠くで途絶えたまま――

彼らは“足の感触を失いながら”境の層の本格探索へと踏み出していく。

“黄泉の門”はまだ開かない。

だが、この無重力のような違和感こそが、

「生」と「死」の狭間にいることを、何よりも鮮烈に思い知らせていた。

鳥居の下、冷えきった線路沿いに沈黙が落ちる。灰色の雪、空虚なホーム、壊れた案内板。

レイスは小さく息を吐き、手持ち無沙汰に煙草を指で転がす。

「なぁ、門に力を取り戻すにはどうすればいいと思う?」

ハオが肩をすくめて、妖しくも飄々と答える。

「それは冥界だからネ~、死を集めてくるノヨ」

冗談めかして言うが、ここではそれが冗談にならない。

レイスはニヤッと唇を歪める。冗談めかしても、声の奥に微かな虚無が覗く。

「誰か殺して来いってこと?俺ナイフには自信あるけど」

プルトが淡々と補足する。その顔は不思議なほど無表情で、声にだけ静かな情熱が滲んでいた。

「いいえ、このエリアに生きた者はいないようです」

「ここに生があったという記録、それを示せと言っているのでしょう」

一瞬、視界の端で揺れる影――

雪にかすむ線路の向こう、スーツ姿の男女が何事もない朝のように通勤していく。

その姿は音もなく、すぐに雪の彼方へと消えてしまった。

時が止まった駅舎、割れたガラス越しに残像のような人波――

レイスは目を細めて、その消えていった幻影にぼそりと呟く。

「あぁ。ここにはあの日に“消えちまったもの”がたくさんある」

かつてこの街に満ちていた“当たり前の日常”――

改札を抜け、時間を気にして走るサラリーマン。

雪を払いながら制服を直す女子高生。

自販機で缶コーヒーを買う初老の男。

誰もが今日も生きていると信じていた、「普通の朝」。

今、その全ては雪と灰に沈み、廃墟の静寂に溶けている。

でも確かに、ここには“生があった”。それを“示す”ことで、門に力が宿る――

それがこの層の「ルール」だと、全員が無意識に理解した。

風が舞い、どこか遠くで始発のアナウンスだけが木霊する。

「――ご乗車、ありがとうございました」

だが、それを聞いた者はもう誰もいない。