崩れかけた鳥居の奥。

白銀の社が静かに佇む。

雪は音もなく降り続けているのに、風が吹いていない。

ただ空気が重い、世界が息を潜めているような静寂だった。

社の影が微かに揺れる。

雪が落ちるたび、その影は“形”を変える。

まるで、そこに“誰か”が潜んでいるかのように。

――そして、その前に立つのはイザナギ。

いや、今の彼はもう“イザナギ”ではなかった。

瞳の奥に宿る光は、どこまでも深く、冷たく。

男の顔でありながら、声はどこか女の響きを帯びていた。

「……やはり、お前たちは来ると思っていた」

「だが、ここから先は……生きては通れぬぞ」

二重の声が空気を震わせる。

イザナギの口が笑みを描き、その指がゆっくりと動く。

白い肌の下から、青黒い腕がずるりと顕れた。

神の腕ではない。死そのものの腕だ。

「我は死を統べる者。この身体は借り物でも、魂は紛れもなく“私”だ」

「“伊奘冉”はここにいる」

その掌から、霊気が漏れ出す。

雪が溶けるのではなく、触れた瞬間に崩れて消える。

世界の秩序が歪む音がした。

レイスは目を細め、低く言った。

「……目が死んでる」

「まだその腕に囚われてるのか」

イザナギ(伊奘冉)は静かに笑う。

その笑みは、美しく、そして不気味だった。

「なんで……奪い返そうとする?」

「お前達は皆、ただで死ねぬ身だ」

「ここまで来たということは……“死にたい”のだろう?」

カメラがゆっくり前進するように、伊奘冉は腕を広げた。

指先から、黒い燐光が舞い上がる。

「私なら、お前達に安息を与えてやれる」

レイスの目が鋭く光る。

唇の端にかすかな笑み。

「生憎。死にたいって気持ちは──だいぶ前に通り過ぎたよ」

雪が止む。

空気が、完全に凍った。

伊奘冉が静かに瞬きをする。

その瞳の奥に、何かが“目覚めた”。

「……フフ、やはりそうか」

「貴様ら、“本当に私を倒せる”と思っていたのか……?」

「これは単なる“袖の影”に過ぎぬ」

「真なる私が目覚めることに、貴様らの力が使えようとはな」

足元の雪が黒く染まり、社の影が膨らんでいく。

まるで舞台の幕が開くように、世界が開裂した。

レイスは舌打ちし、顔を歪めた。

「……今までは、遊ばれてただけってことかよ」

「クソが……やっぱ“神”って連中は信用できねぇ……!!」

プルトの目が一瞬だけ光る。

声は震えているが、焦りはない。

「魂の繋がりが……切れる……!? これが、“冥府神の完全起動”……!」

カリストが息を呑む。

「“神格位階”に入った……!

もう、通常の法則じゃ……私達すら通用しない……!」

ハオが笑う。だが、それは皮肉ではなかった。

「あの人(ヘル)ですら触れられなかった理由、分かった気がしたワ」

「大変ネ。本当に」

雪が、音もなく燃え上がる。

それは、死の神の息だった。

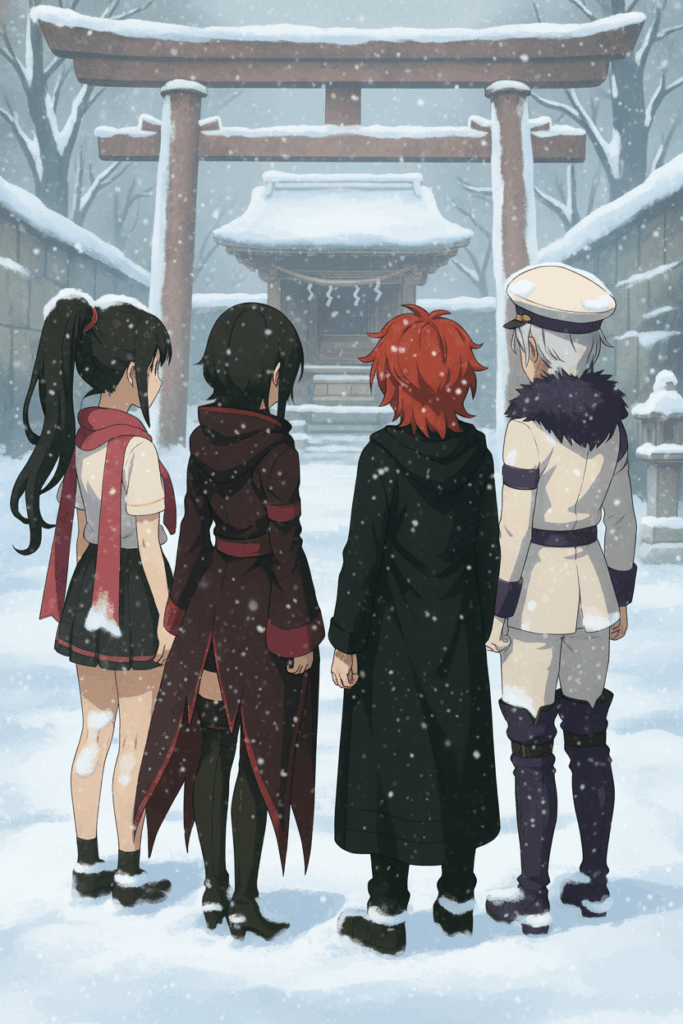

その中で、四人の影が並ぶ。

火と雷と闇と氷、それぞれの色が雪に映えて、冥府の空を照らす。

世界が、再び動き出す――神と人の、最終の舞台が始まった。

鳥居をくぐった先、道の端に置かれた小さな石造の社が。

まるで最後の門番みたいに震えていた。

白銀の社の前に立つ影たちは、息を吐くごとに白い霜を舞わせる。

音が、温度が、時間がここで止まったようだ。

「──こっから先、死ぬつもりで行けってか」

レイスは震えた空気を見上げ、ポケットの奥で何かを確かめるように短く笑う。

戻れないことは、もうわかっている。だからこそ軽口は刃になる。

カリストは帽子のつばを押さえ、ひと呼吸置いて口を開いた。

「“伊弉冉大社”……伝承でも“帰らずの社”と呼ばれた場所です。心して、進みましょう」

ハオは静かに目を閉じて一礼する。

「神サマってのは、祀られると同時に“封じられる”モノなんだヨ」

その声に冷えた気配が混ざる。皆、知っている。ここは祀りの場であり牢獄でもある。

プルトは無言で一歩前へ出た。

黒い外套の裾が雪を裂く。彼女の瞳は、いつもの無表情の刃だ。

「私達が彼を取り戻さなければ……誰も、あの神には届かない」

その一言が、皆の胸の奥に重く落ちる。

社の内部は想像を超えた光景だった。

氷と根が絡み合う社の奥。

そこに鎮座する御神体は、白布に覆われて顔が見えない。

ただ、その輪郭は“人の形”をしている。

正面から見てはいけないような圧があった。

氷と根が絡む巨大な結界空間が広がり、奥に玉座のような氷座が鈍く光る。

そこに座るのは、イザナギの姿を借りた“伊弉冉”——だが、その表情は人のものではない。

「……よくぞここまで来た」

その声は低く澄み、まるで凍った洞窟の中で何千年も反響してきたようだ。

「だが、この腕は“私”のものだ」

「お引き取り願おうか……と言うても、戻らぬだろう? お主ら」

レイスたちは、誰も言葉を返さなかった。

その笑みがあまりに“普段通り”だったから。

まるで、何も知らない顔でこちらを迎えているように見えた。

だが、目の中に光がない。

それだけが、すべてを壊していた。

背景の御神体が、わずかに震えた。

布の下から覗く“何か”が、呼吸をしている。

いや、もしかすると——イザナギの方が御神体の一部なのかもしれない。

プルトが低く呟く。

「……神の器。“生きた御神体”というやつですか」

ハオがぞっと肩をすくめた。

「ヤバいネ、完全に“神に同化”してる」

カリストは拳を握る。

「けれど……あの子を置いては帰れない」

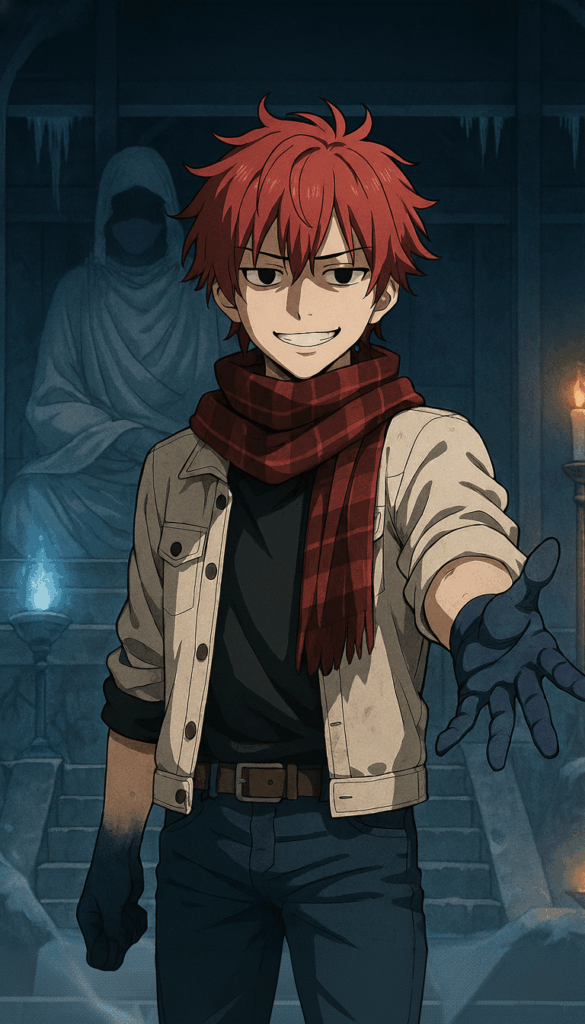

レイスが一歩前に出る。

呼吸が白く染まる。

レイスの目が光る。声に苦悩が混じるが、刃の先に宿る決意は揺れない。

「伊弉冉……あんたの言い分もわかる」

「そりゃ元々“あんたの腕”だったかもしれない」

「でもな、今、その腕を持ってるヤツ──イザナギは、俺の、‘友達’なんだよ」

言葉は静かだが、霜を割るように破裂する。

伊弉冉の瞳の奥、淡く光るものが揺れる。

「……私の姿は、誰にも見せとうないのだ」

「この姿で愛しの‘伊弉諾’に拒まれ、我が魂は冥に堕ちた」

断末魔でも懇願でもない、長年熟成された恨みの調べ。社の根がずるりと蠢く。

「それでも─やむを得ぬか」

「‘我が腕’を奪い、縁(えにし)を結びし者よ。レイスとやら。見せてみよ、その覚悟を」

レイスは低く唸る。吐息が白く、指先が剣の柄に食い込む。

「だったら……最初から、ちゃんと見せてくれりゃよかったんだよ……!」

「全部“怖い”で済ませてきたツケ……今、返す!」

その瞬間、場が震えた。

氷の結界が黒い亀裂を走り、社の影から生体のような根と腕が蠢く。

だがそれより先に、レイスはゆっくりとレーヴァテインの柄を握り直した。

鞘を引く動作は儀礼ではなく、誓いだ。

ノズルが赤くうなり、回路のような文様が剣身を駆け上がる。

火と氷が、世界の中心で交差する。

四人はそれぞれの色を纏い、静かに弧を描いて立つ。

――奪われたものを取り戻す。返すべきものを返すための、刃と決意の舞台が整った。

刃が光り、氷が悲鳴を上げる。

社の内部は一瞬にして、戦場の匂いを帯びた。

レイスが踏み出し、プルトが暗い魔を放ち、カリストが冷気を結び、ハオが霊火を操る。

黄泉の庭は、今まさに砕け散ろうとしている。

「行くぞ!」

レイスの咆哮が、白銀の天蓋を突き破った。

そして、刃が、神を斬りに行く。

青白い月が垂れ込める。

空と大地の境界が薄く滲み、風が逆向きに流れている。

エーリューズニルの空気がざわついた。

その中心で、少女が身を捩らせる。

「うぅ……いたい……こわいの、あばれてる……」

ヨルムンガンド――ヨルの声は幼く震えていた。

彼女は“境界そのもの”。

彼岸と此岸を繋ぎ、世界を分ける“生と死の綱”。

その身が軋むたび、世界そのものがきしむ。

地平の影が波打ち、風が血の匂いを帯びる。

フェンリルがすぐに駆け寄り、ヨルの顎に手を添えた。

「落ち着いて深呼吸しろ。大丈夫だ。兄ちゃんがいるぞ!」

鋭い牙を食いしばりながら、フェンリルの瞳が僅かに濁る。

兄弟の痛みが、境界を通して彼にも流れ込んでいる。

玉座の上、ヘルが立ち上がる。

その白い肌に映る光が一瞬だけ揺れた。

「……私の予測より早く来た」

「現世に影響が出かねない。メイドたち、死神たちを招集して」

命令の声が静かに響く。

その瞬間、冥府の奥に眠る“死の軍勢”が一斉に目を開けた。

黒衣の死神たちが、無音のまま行進を始める。

その列の先に立つのは、女王――ヘル自身だ。

「黄泉津大神の怨念……これほどの速度で境界を蝕むとは」

その少し離れた影の中。

ワイングラスを片手に、ロキがゆるりと腰をかけていた。

琥珀色の液体がゆっくりと揺れる。

口元の笑みは、まるで演劇を眺めている観客のそれだ。

「ついに始まったみたいだねー♪ 冥府そのものへの挑戦」

ワインをひと口。

その声には焦りの欠片もない。

「問題はさぁ……もう“火之迦具土クン”程度じゃ、怨念を燃やしきれないことかな?」

その一言に、ヘルの視線が鋭く動く。

ロキはそれを面白そうに受け止め、肩をすくめた。

「いや、責めてないよ。

火之迦具土は良くやった。彼の炎は、神を滅ぼすほどの熱だった」

「でもね――今の“伊奘冉”は、もう神ですらない」

グラスを傾ける。

赤い液体が、まるで血のように光を反射した。

「あれは怨念そのもの。

“死”という概念が自己増殖して、形になったものだ」

ロキはゆっくりと笑みを深める。

「さて、レイスくんは――レーヴァテインを本気にさせられるかな?」

その瞬間、ヨルムンガンドの苦鳴が世界を貫いた。

空の境界がひび割れ、冥府と現世を隔てる壁がきしむ。

ロキは立ち上がり、グラスを持ったまま呟いた。

「さぁ、ショウタイムだ」