–アルキード王国首都「ラピア」

ラピアの空は、今日も例によってどんより曇っている。

いや、「今日だけ」じゃない。

ロディは傘を片手に歩きながら、ふと思う――。

(そうだよな、ラピアの空が青く抜けた日なんてほとんど記憶にない。

煙突の煙と霧、そしてこの曇天が当たり前なんだ)

レンガ造りの建物が並ぶ大通り、石畳はいつも煤で薄黒い。

路面電車がガタゴトと通り過ぎ、遠くでは工場の汽笛が鳴っている。

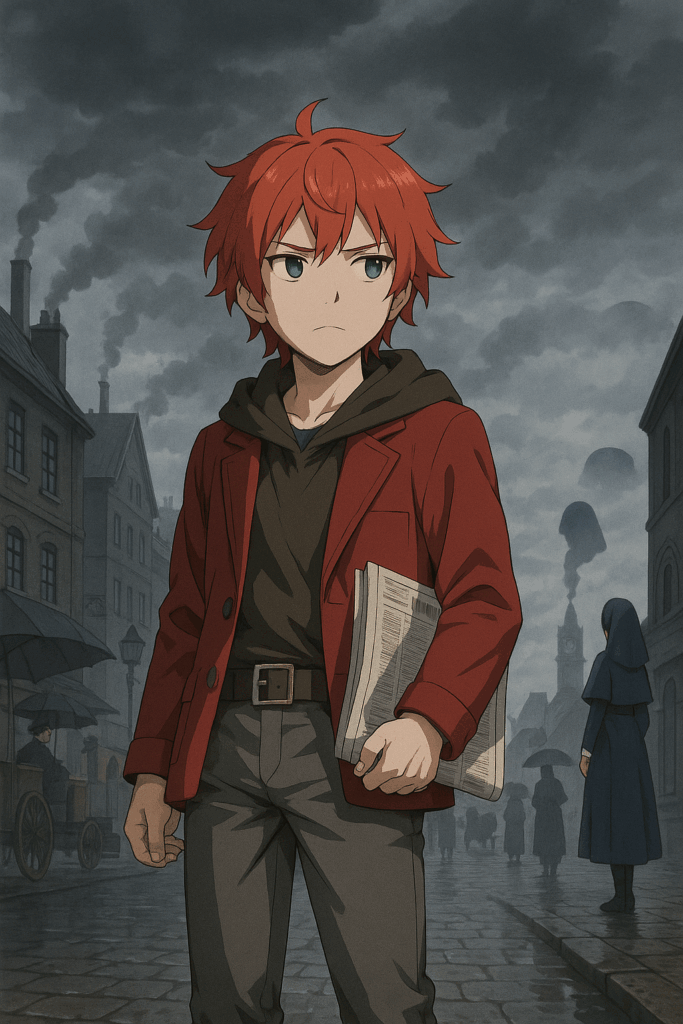

そこかしこに新聞売りの少年が立っていて。

ピカピカに磨かれていない靴で石畳を蹴るたび、小さな水たまりが跳ねる。

ロディはいつものように声をかける。

「いくら?」

少年は無愛想に答える。

「10ソルだよ」

ロディは小銭を渡し、受け取った新聞にさっと目を通した。

(……いつもなら政争だの経済だの書いてあるくせに、今日は妙に“城の噂”ばかり載ってるな)

記事には、最近になってラピア城を辞職する召使や使用人が急増している。

そんな話題が大きく載っていた。

(王城って、昔から身分が低くても一生食いっぱぐれがないって有名だったはずだ。

それが今じゃ、皆あの城から逃げ出したがってる……何があったんだ?)

新聞を畳みながら、ロディは少しだけ背筋が寒くなるのを感じた。

通りを歩く大人たちも、今日はどこか落ち着かない顔をしている。

煙草の煙が漂い、蒸気と煤が空に混ざるその下で、

ラピアの街全体が――見えない不安に飲み込まれていくようだった。

ロディは気味が悪い空模様を見上げながら、もうすぐ雨が降るなと。

バゲットが入った紙袋を抱え直し、片手で傘を差す準備をした。

そして大通りを歩いていると見知った顔を見つけたため、声をかけることにする。

「レオノーレさん、こんにちは」

「ええこんにちは。最近、兵隊さんが訓練している声を聴きますね」

「ええ、リアナ姫が訓練させているとか……戦争が始まりそうで、みんな不安な顔してます」

「そうですね、アルキード王国は勇者頼みなところがありますから」

レオノーレの言葉はいつも少し冷たい、でも事実だ。

アルキード王国はよくも悪くも勇者に左右される国。

なので王国自体の軍事力はお世辞にも高いとは言えない。

兵士もあまり強くないし、冒険者もそんなにいない。

騎士団も弱くはないが、それでも他国に比べれば見劣りするだろう。

もしも大陸のデリンクォーラ帝国やフーロン皇国が侵略してこようものなら。

為す術もなく蹂躙されてしまうかもしれない。

「俺がなんとかしないと……」

決意を込めて呟いた言葉は雨に紛れるほど小さい。

レオノーレは黙って目を伏せた、呆れられたのか?

いや違う、その顔は地平線の彼方を向いていた。

「私たちでは大陸行きの船に乗ることは難しいでしょう。

ですのでこのアルキードで戦うしかないのです」

「……そうですね」

「それに私、それなりの特訓はしておりますので多少なら戦えますよ?」

彼女は護身用に武器の扱い方も学んでいると聞く。

ただ、彼女が傷つくところは見たくないし危ない目にも遭わせたくない。

そう思ったロディは彼女の提案を受け入れることにした。

そうして2人で、暗雲渦巻き出したアルキード王国を歩く。

—一方、アルキード城・リアナの部屋—

「ふむふむ。さすがマルたん!もうすぐこの国が滅ぼせそうなのねぇ~♪」

王女の私室ではリアナが楽しそうに手鏡に話しかけていた。

その顔は普段の人形のような愛らしいものから。

無邪気さの中に確かな悪意が見え隠れするようなものに変化していた。

そして同時に、部屋の空気が一変する。

禍々しい雰囲気が立ち込め始めたのだ。

しかしリアナは気にする様子もなく、さらに上機嫌に続ける。

「あ~楽しみっ♪楽しみだなぁ~!早く会いたいよぉ~!」

「ああ。私もだ姫様……いや、ウラヌスよ」

六将が一人、暴風将軍ウラヌス。

彼女は本物のリアナ姫を殺し「人間の皮をかぶった化け物」になり。

アルキード王国を内側から崩壊させようと企んでいるのである。

そしてガイウスは勇者として問題児だから追い出そう!

と国王に提案したのも、このウラヌスなのだ。

つまり彼がアルキード王国から追放された元凶は彼女であると言える。

だが当の本人は悪びれもせずに言う。

「ま、あの王様は無能だしぃ?私はお仕事しただけだもーん♪」

どこまでも自己本位な女である、まあ彼女も魔族なのだから当然ではあるが。

ちなみになぜわざわざそんなことをするのかと言うと、理由は単純明快だ。

人間など簡単に騙せる、ならば利用しない手はないだろう?ということである。

「侮るなよ?ロディ少年はガイウスの弟だ。おもわぬ形で足を掬われる可能性はあるからな」

「大丈夫よぉー、そのガキ。ギルドにも入ってなきゃ武器もそこそこ、つまりザコでしょ♪」

そしてこれだけ余裕ぶっていられるのも理由がある。

ロディが勇者の功績を押し付けられた弟分なのも把握しきっており。

剣の腕は中の下程度。更にギルドにも入っていないというのを把握しているからだ。

なので自分は安全圏にいると思い込んでいるからこその態度であった。

「まあ、いいさ……次に会うときは燃えるアルキードを共に眺めようか」

「いいねーロマンチック♪紅茶キメながら人間の悲鳴で乾杯とかサイコ~♪」

そしてウラヌスは手鏡をベットに放り投げ、マルスとの通信を終える。

「さって~ティータイムの時間ね。

あんな銀の剣も握ったことないようなガキンチョにウラちゃんが倒せるわけないわ~ん♡」

そんな調子のいいことを言いながらウラヌスは私室を出ていく。

ドアを出る頃にはその顔は「リアナ・アルキード」のものに変わっていた。

そのまま廊下に出ると護衛の騎士が待機しており、彼にお茶を持ってくるように命じた。

騎士は慌てて厨房へと向かう、その間ウラヌスは城のバルコニーへと出た。

そこでは国民たちが不安げに空を見上げている。

その様子を見ながら優雅にくつろぐのが最近のマイブームなのである。

人間が怯えている顔ほど面白いものはない。

でも……最近ちょっと物足りない。

本当に恐ろしいスリル――「自分が本気で死にそうになるギリギリの緊張感」が足りない。

ガイウスはもういないし、ロディも自分に勝てない。

マルスも「油断するな」とか言ってたけど、

ぶっちゃけ、たまには計画が台無しになるぐらいの大失敗も味わってみたい――

(……あー、でも負けたら超ムカつくな。そんときは国ごと全部ぶっ壊してやる。

マルたんには悪いけど、それぐらいの覚悟はしてるし?)

なんて思いながらカップを傾けると中身がなくなったことに気付きため息をつく。

どうやらおかわりが必要らしい……面倒だが仕方ない、自分で取りに行くか。

そう思い出ていくとティーワゴンを押すメイドと目が合った。

どうやら仕事を覚えたての新人らしい、おどおどしながら頭を下げられる。

「こ、これはリアナさま……ご……ご機嫌麗しゅう」

「そこのネコ型のケーキ取ってちょーだい、あとお茶」

「は、はいっ!」

使用人は急いでケーキを皿に盛り付け。

それと一緒に淹れたての紅茶をテーブルに並べた。

するとリアナはフォークを手に取りケーキを食べ始める。

しかし一口食べるたびに眉間にシワを寄せた。

やがて飲み込むとため息をつきながら一言呟く。

「これ貴女が作ったもの?砂糖が足りないわ」

その表情にはありありと不満の色が見て取れた。

それを言われたメイドは泣きそうな顔になる、文句を言われるとは思わなかったのだろう。

だがリアナはそんなことを気にせず、続けてこう言った。

「それとこの茶葉も安物ね、ちゃんといいやつ買いなさいよね~」

その言葉にとうとう耐えきれなくなったのか、涙目になったメイドが走り去っていく。

だがリアナはそれを咎めることもなく、鼻歌を歌いながら去っていくのであった。

そしてそれを見る影が1つ。

「おかしい……前の姫様ならメイドを虐めたりなどしなかったはずだ……」

影の正体は騎士団長だ。

彼はリアナのことを幼いころから知っているため今の態度に疑問を抱く。

彼女は本当に自分の知るリアナなのか?という疑念さえ抱くほどに……。

しかし彼の仕事はそんなことではない。

今すべきことはこの異常事態について調査することだ。

とりあえず彼は城下町に出向き聞き込みを始めることにした。

—-

ラピアの街角、さっきまで降っていた雨が、今はもうほとんど霧雨に変わっている。

通りを急ぎ足で歩く人々のほとんどは、わざわざ傘を差そうともしない。

彼らにとって、この程度の雨は“いつものこと”であり、わざわざ身構えるほどのものじゃないのだ。

石畳に打ちつける細かな雨粒さえ。

街に染み付いた歴史の一部みたいに、どこか無頓着に受け入れられている。

そんな中、ロディだけがぽつんと傘を手に歩いていた。

いつのまにかすぐ近くにレオノーレの姿がある。

レオノーレは、そんな街の様子をきょろきょろと観察している。

「皆さん傘を持っていないのでしょうか。慌てて逃げ込んでいますね」

ロディは、ああ……と苦笑いする。

「この国は降っても小雨くらいだから、傘を持ち歩く習慣がないんだよ。

みんな“どうせまた止むだろ”って思ってる」

レオノーレは少し考えたあと、素朴な疑問を口にする。

「では、あなたは何故傘を?」

その質問にロディはちょっとだけ言い淀み――傘の柄を無意識に握り直す。

「……護身用にいいだろ?」

それは、まるで子供が傘を剣代わりにして振り回すような屁理屈。

でもレオノーレは特に突っ込まず、虚ろな瞳で軽く頷いただけだった。

細い雨と曇天の下、二人の距離はほんの少しだけ縮まった――

そんな気がした。

そんな2人の向こうから鎧姿の男性が歩いてきた。

ペリースの色と顔つきでロディはすぐ彼が何者か気付いた。

アルキード騎士団長だ、いつもは兵士を訓練させてるはずだが?

「あ、団長さん。こんにちは……雨ひどいですね」

「これはロディ殿。ええ……まったく、これでは訓練もままなりません」

「なにかお手伝いしましょうか?」

「いえ、大丈夫です。少し……リアナ殿下について聞き込みを」

「姫について?」

思わぬ答えにレオノーレも興味を示した様子で。

ひとまずこの土砂降りで立ち話は難だと軒下に集まり。

改めて話すことにする。団長の肩は雨で濡れ、ペリースは湿っていた。

「ゴホン。実を言うと、最近。

殿下がメイドを苛めるようになってきたのです」

「えぇ?リアナ様って意地悪なとこあるんだ」

「いえ、今までの殿下なら絶対しなかったことです。

咎められることはあっても、苛めたりすることはなかったはずなんですが……」

確かにそれはおかしいな?と聞くと、団長は静かに頷くのだった。

まるで別人のようだ、でもどうしてそうなったのかわからない。

思い当たる節がないわけじゃないけど、それが理由とは思えない。

もしかしたら別の原因があるのかもしれない。

でも今は情報が少なすぎるしわからないことばかりだ。

リアナのメイド苛めが始まったのはいつから?と聞くと。

ガイウスが追放されてからだと言う。

今のリアナ様は何かがおかしい。

もしかすると誰かが入れ替わっているのではないか?だとしたら誰なんだ?

「とにかく、私はもう少し探りを入れてみます。

2人もどうか気を付けてください」

そう言って立ち去る団長の背中を見つめながら改めて雨の城下町を見やる。

向こうの空は青空が広がっており、数分もすれば晴れるだろう。

「やっぱり殿下に聞くべきですかねぇ」

「難しいでしょう、貴族は非を認めたくないものなのです。

素直に話してくださるとは思えません」

そりゃそうだな、と内心同意しつつどうしたものかと考える。

何もできないなんて嫌だな……よし決めた、ちょっと怖いけど行動しようじゃないか!

決心して立ち上がり歩き出すと、レオノーレはどうしたんだ?と言うように少し首を傾げた。

普段が冷淡で近寄りがたいからか、どこかあどけない仕草に見える。

思わず笑みがこぼれてしまうが、すぐ少年は表情を引き締めた。