「ど、どうなったのですか……!?」

「わからん!」

城壁にへばりついていた二人はウラヌスが落下したのはわかったものの。

何がどうなってそうなっているのかわからなかった。

だが確かにわかることは1つだけある。レオノーレが叫ぶようにロディに伝える。

「重力操作が解除されました!今の間に!」

アルキード城の中庭が、戦場と化していた。

砲撃の音、銃火の閃光。

しかしそのすべてが――空に届かない。

ウラヌスは、笑っていた。

風を纏い、空中でゆるやかに舞う。

重力と風圧を操り、砲弾も弾丸もすべて軌道をねじ曲げていく。

まるで“見えない壁”があるかのようだった。

「ダメです……!」

若い騎士が叫ぶ。

「重力と風で、弾が落とされます! この距離では命中しません!」

砲手たちは青ざめていた。

火薬の煙だけが虚しく空へ消えていく。

「あの暴風、まるで神の御業だ……」

「いや、悪魔の所業だ」

その混乱の中で、

老騎士の一人が、ぽつりと呟いた。

「……弩砲ならば、届くやもしれん」

誰もがその言葉を聞き逃した。

だがロディとレオノーレだけは、足を止めて振り返った。

「弩砲……?」

「まさか、城壁の古代機構のことですか?」

老騎士はうつむき、

何十年も動かされなかった石壁の方角を見つめる。

「もう何十年も動かしてはおらぬ……。

だが、風を裂くために造られた唯一の兵だ。

あれなら――」

言葉を最後まで言い切る前に、

ロディとレオノーレは同時に走り出していた。

「行こう、レオノーレさん!」

「はい、勇者代理!」

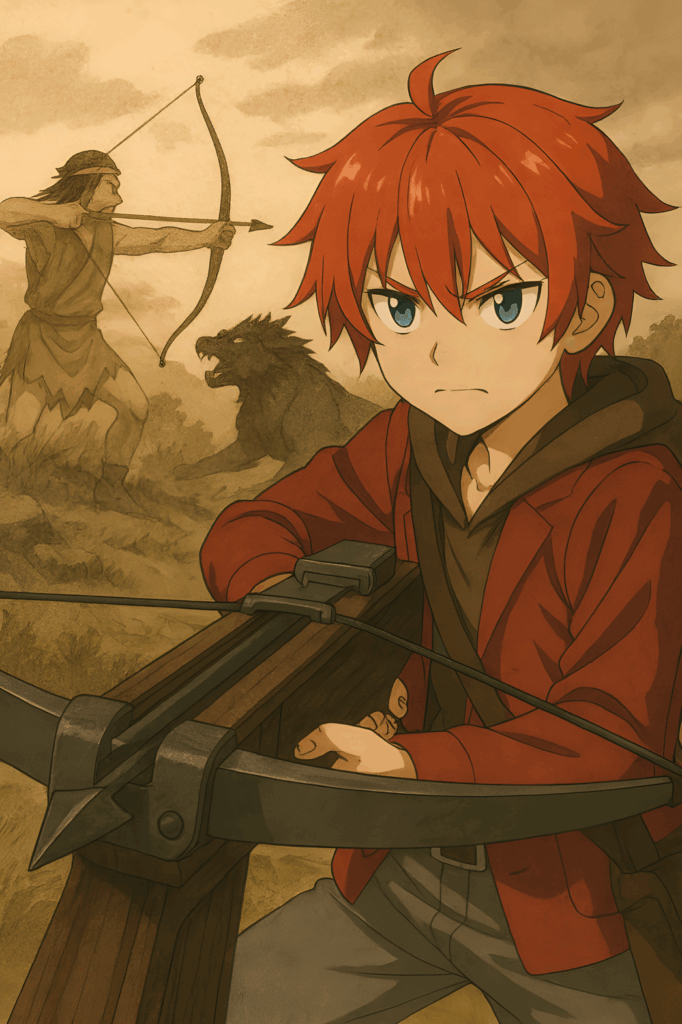

弩砲、と聞いてウラヌスの顔が引き攣る。飛行系魔族の天敵、それが弩砲である。

弾丸と異なり「矢」を撃ちだすため、魔力を籠めやすく威力が高い。

さらに矢は「風」の魔力を帯びているため、風や重力の影響を受けない。

弩砲が発射された場合……回避手段がない!

「ゲッ……まさかウラちゃんを撃ち落とす気!?させないわ!!」

羽ばたきつつ風を巻き起こし、風刃を生み出して二人に放つ。

風刃はまるで竜巻のような威力と大きさを持ち、一直線に二人へ迫るが……。

「させませんっ!!」

レオノーレが前に出ると、盾を構える。

すると風刃はその盾に触れた瞬間に弾けて消えてしまうではないか。

驚いたウラヌスは慌てて風弾を放つが、また同じように消されてしまう。

やがて焦りだしたウラヌスは攻撃を止め、城内に降り立つ。

そして怒りに満ちた顔で叫んだ。

「ちょっとォ!?今のウラちゃんってお姫様なのよ!殺しちゃっていいわけェ!?」

「黙れ風将!本物のリアナ様から聞いたぞ、全部な!」

「あのガキ……幽霊になっても余計な事してくれるわ……!!」

塔の上、夜明け前の風が泣いていた。

重力が歪んだせいで、空の色はまだ紫に染まっている。

弩砲は古びていた。

百年の眠りを破られた鉄の骨組みが、軋む音を立てて息を吹き返す。

ロディはその前に立ち、掌を汗で湿らせた。

「あ、待ってレオノーレさん……」

「俺、弓撃ったことねぇ……!」

震える声。

だが後ろでレオノーレが静かに微笑んだ。

「風の音から……ウラヌスの位置はわかります。もう少し、右です」

彼女の指が指した方向、確かに風の流れが歪んでいる。

嵐の中心。

あそこに、“暴風の悪魔”がいる。

老騎士がゆっくりとロディの肩に手を置いた。

その瞳には、確かな光があった。

「案ずるな。弩砲は、弓が撃てぬ者でも撃てるように作られている。

王ザイ陛下が、誰でも魔を討てるよう設計なされた兵だ。

落ち着いて……狙え」

歯車が重たく回り始める。

ロディがレバーを引くたびに、

古代の金属音が響き、矢が光を帯びていく。

レオノーレが小さく祈る。

その声が風の唸りに混じり、歌のように広がった。

「……導きの神よ、矢の軌を正し給え」

ロディは息を呑み、照準に目を合わせた。

遠くでウラヌスが笑っている。

狂った風が世界を裏返す。

だがその中で、ただ一つ――この矢だけが揺れなかった。

ロディが弦に触れる。

その瞬間、時間が止まる。

人類が最初に手にした武器は、剣でも銃でもない。

斧と、弓だった。

生きるために、狩るために。

守るために、抗うために。

それは“暴力”である前に、“祈り”だった。

「――行けッ!!!」

閃光。

矢が放たれた。

空気を裂き、風を超え、光のように直進する。

千年が過ぎ、文明は変わっても――弓は形を変え、なお空を貫く。

風を裂き、嵐を貫く意志となって。

「マジありえなくないィィィ!?」

叫びと共に悪魔の体は貫かれる。

既にウラヌスは瀕死と言ってよかった。

コアは危険信号を示すように点滅を繰り返し今にも消えてしまいそう。

だがウラヌスは最後のあがきとばかりに羽を引きちぎり、ロディの胸めがけ投じる。

心臓に刺さるのは既で回避できたが、それでも胸に刺さってしまった。

「グッ…」

「ははは、死の呪いよ……ただの呪いじゃない。

全身を腐らせる強力なものさ……どう?苦しいでしょ?うふふ」

そう言って笑うウラヌスだが内心焦りを感じていた。

ロディが呪いで死ぬか?聖水が切れるか?まさに時間の勝負だ。

しかしここで誤算が生じる、ロディは苦しむ素振りすら見せなかったのだ。

(こいつ、なんで平気な顔してるのよ!?)

そうこうしているうちにロディは再び斬りかかってくる。

咄嗟に腕を振るって牽制するが、あろうことかこの少年はあえてそれに突っ込んできた。

予想外の行動に驚く間もなく懐へ飛び込まれ。

「うおお、らああああああっ!!」

残る聖水全部を剣にかけ、青を通り越し緑に輝く刃を振り上げる。

その輝きには見覚えがあった。忘れるはずがない。

魔王の頸を刎ねたときと同じ、つまり-必殺の一撃ということだ。

当然受けるわけにはいかない、ウラヌスは後ろに跳んで回避しようとするが間に合わない。

呪いの影響か苦しそうだが、少年は確かにこちらを睨んでいた。

「どういうことなのよぉ!?あんたの体は腐っていくハズじゃないの!!」

「効いてるよ!だからこの一撃で全部決めるッ……覚悟しろ暴風将軍!!」

「クソ、クソガキがあああああっ!!てめぇも!

このアルキードも全部マルスに燃やされろおおおお!!!」

ウラヌスにとって命と野花の価値は等しかった。

奪うことに罪悪感など抱いたことがない、花を摘み取るように、鼻歌を口遊みながら。

そして今この瞬間-少女は無垢な悪意の報いを受けることになったのだ。

ロディの剣がウラヌスを2つに引き裂き、魔族特有の紫がかった液体が少年の体を濡らす。

「ぎゃあああああああ」

甲高い、鳥の悲鳴にも似た断末魔の叫びを上げながら地に落ちるウラヌス。

今自分がどんな姿になっているのかさえわからない、ただわかるのは痛みが引いていくことだけ。

もう終わりなのだ、ここで自分は終わるのだと指先から黒い塵になっていく体が告げている。

一方ロディもまた限界だった、死の呪いが発動したのか、視界は歪み意識が遠のいていく。

(あぁ、これが運命なのかなぁ……墓参りくらいしてよね)

なんて考えながら落ちていく、意識は近づいてくる地面とともに闇に閉ざされた。

—30分後

「ん?」

「ロディ。おはようございます」

「おはようございます。死後の世界ってアルキード城に似てるんですね」

レオノーレはまだ寝惚けているなというように息をつく。

そして近づいてくると頬を痛くない程度にパシパシと叩いてきた。

その軽い痛みにようやく覚醒したロディは辺りを見回すと、そこはアルキード城中庭だった。

「さきほど感じた痛みが証拠です。あなたは死んでいません」

「えっ?」

「それに……祝賀ムードとはいかないようです」

レオノーレが言う通り、ウラヌスの死を確かに見届けたのに。

誰一人と歓声をあげていない、それもそうだ。

ウラヌスはリアナの肉体に憑依していたのだから、それが意味することは。

「エリザ、愚かな父を許しておくれ……」

アルキード20世は塵と化したウラヌス-もといリアナがいた場所で泣き崩れていた。

それを見た家臣たちは、口々に叫ぶ。

「国王陛下、どうかお気を確かに!」

「無理もございません。悪魔に憑かれていたとはいえ。

実の娘を手にかけたのですぞ!おいたわしや……!」

嘆き悲しむ声が響く中、レオノーレだけは。

ロディは何をしたのか?というように冷静な目を向けていた。

「なぜ死の呪いを耐えたのですか?解除も間に合わぬ状況でしたが」

「真名隠しのおかげです、もう1つ名前がなかったら……確実に死んでいました」

「……やはり。では改めて教えていただけないでしょうか」

「……クリス・アルドレッド」

クリスとは初代勇者テラが、ディノスの村娘-マヤ・ アルドレッドとの間に設けた子供の名前。

クリス・アルドレッドは生涯勇者になることはなく、村で穏やかに生きたと言う。

まるで父の果たせなかった、ささやかな夢を受け継いだように。

「大陸では大龍祭が行われている頃ですか、凄まじい温度差といいますか」

「……兄ちゃん」

やれることはやった、アルキードが戦火に包まれるかは。

今フーロンへいるガイウス達にかかっている。

二人に出来るのは祈ることだけだった。

(神よ、どうか彼らをお守りください……!)

六将、ウラヌスここに散る。

残すはあと3人……。