「さて、あの子にはしばらくこの国に帰らない方がいいと言ったけど」

メルクリウスは大神官の務めを終え、自室にて瞑想していた。

あの巡礼の少女が自分に淡い想いを抱いていることをこの青年は感じ取っていた。

しかしこの身と立場は彼女の想いを汲むことが出来ない。

「あの子は時々僕の言う事を聞かないからな、お祈り程度にしかならないね」

-否、大神官と言う立場だけならばいいのだ。問題は今の自分を蝕んでいる「それ」だ。

「それ」の声は1年前は本当に、耳を研ぎ澄ましてようやっと聞き取れるほどの声だった。

しかし、魔王軍残党の活動が再開してからシンクロするように声が大きくなってきた。

勇者だったころに受けた魔王の悪あがき、そしてその日から植え付けられた「蝕み」。

その蝕みは日に日に強まり、今では自分の意思で制御できないほどになっていた。

-この蝕みが牙を剥く前に、自分はこの国を去らねばならない。

しかしメルクリウスは優秀過ぎた、立ち去るにも。

「貴方様がいなくなったらこの国は」と引き留められる。

だから今日も自室で耐えるのだ。日に日に大きくなっていく「蝕み」に。

メルクリウスの部屋に差し込む光が、日に日に薄れていく。

かつては美しく輝いていた薔薇窓からの光が、どこか鈍く、汚れた色に変わっていた。

まるで世界そのものが、メルクリウスの「蝕み」によって浸食されていくかのように。

「神官様、少しよろしいでしょうか?」

控えめなノックと共に、修道士の声が響く。

メルクリウスは一度深呼吸し、闇と囁き交わしていた自分を押し殺す。

「……どうしたんだい?」

静かに応じ、扉の前に立つ。

「最近、教会の庭の植物が……枯れてしまっておりまして……」

「枯れた?」

「はい。特に大神官様が祈りを捧げられる礼拝堂の周りの花々が、すべて……。

最初は季節のせいかと思ったのですが、他の場所の花は問題なく咲いているのです」

修道士の言葉に、メルクリウスの心が不吉にざわめく。

まさか、自分が影響を……?

「それから……聖水の水瓶が濁ってしまった、という報告もありまして……

新しいものを汲んでも、数時間経つと底に黒い沈殿が……」

「……それは、見せてもらえるかい?」

案内された礼拝堂には、大きな聖水の瓶が置かれていた。

かつては透き通るように清らかだった水が、底からじわじわと黒く濁っている。

まるで何かの呪いが広がるように。

(僕の……蝕みが、外へ?)

思わず手を伸ばし、水面を指でなぞる。

その瞬間。

黒い波紋が広がり、濁りが瞬く間に水全体へと広がった。

「なっ……!」

修道士が息を呑む。

メルクリウスはすぐに手を引っ込める。

だが、もはや遅い。水は完全に黒へと染まってしまった。

「すまない……これは、何かの影響だろう……」

「い、いえ!きっと偶然です!」

修道士は慌てて否定するが、その顔には明らかな恐れがあった。

(ダメだ……このままでは、いずれこの教会そのものが蝕まれる……)

自分が、ここにいてはならない。

このままでは、もう、取り返しのつかないことになる……。

「……聖夜祭が終わったら、少し遠方の巡礼へ出ようと思う」

修道士の表情が驚きに変わる。

「大神官様、それは……?」

「いや、大したことじゃないさ。少し心を清めたくてね」

微笑む。

その内側で、もう一人の自分が囁く。

「やぁ、随分と大胆にやったね。君が触れただけで、この有様とは……」

(黙れ……)

「そろそろ悟られるよ?それとも、君の可愛い巡礼の少女に、全部知られるほうが楽しい?」

(……うるさい)

メルクリウスは、初めて本気で考えた。

この国を去るしかない。

それが、唯一の救いだと。

——

聖夜祭の準備で慌ただしい教会の廊下。

「おい、そこの修道士!」

メルクリウスの低い声が響いた。

呼び止められた修道士は顔をこわばらせる。彼の手には割れた燭台の残骸。

「まさか、これを落としたのかい?」

「す、すみません……!」

どうやら準備中に転倒し、貴重な聖具を壊してしまったらしい。

「君の不注意で神聖なものを壊すとは、どういうつもりかな?」

メルクリウスの口調は静かだが、どこか冷たい。

「申し訳ありません……」

修道士が震えながら跪いた、その瞬間。

「お仕置きが必要だね?」

メルクリウスはゆっくりと微笑み、修道士の頭を足で踏みつけた。

自分の行動に、一瞬、疑問を抱く。

……いや、違う。これは当然の罰だ。

「君のような者が聖具を扱うのは、少し早かったようだね。どうだい、床の冷たさは?」

声のトーンが僅かに甘美さを含む。

(……僕は……今、楽しんでいる?)

修道士は恐怖に顔を歪めながら「申し訳ありません」と繰り返す。

それを見下ろしながら、メルクリウスの中で蝕みが愉悦を囁いた。

(ああ……そろそろ、僕は本当に駄目かもしれない)

「ねぇ、やっぱり大神官様ってドSだわ」

教会の廊下の隅で、小声で囁き合う修道女たち。

「この前も免罪符を売ってた修道士を咎めてたでしょう?

その時の表情、なんか……楽しそうだったのよ」

「罰を与えるのは大神官様の務めでしょうけど……確かに最近、厳しくなったような?」

「そうよ。だって今日なんて、聖具を壊した修道士を踏みつけてたんだから」

「うわ……それってもう確定じゃない?」

小さな笑い声が響く。

だが、その噂話をメルクリウスは廊下の影で静かに聞いていた。

(……僕は……本当に変わってしまったのか?)

みんな言う、大神官様は変わられたと。怖くなられたと。

曰く、修道士や司祭を咎める際の自分は-笑っていると。

戒律に従えぬ愚か者を躾けるのは心地好い。

逆らう者は踏みにじり、罰を与えるのが愉しい。と。

「違う!違うんだ……僕の意志じゃない!」

メルクリウスは叫ぶ。だがその声は誰にも届かない。

—

アルキード王国では、レオノーレとロディがウラヌス討伐のささやかな戦勝会を開いていた。

聖夜祭にあやかって華やかにしてもいいのだが、二人なりの弔いだ。

ウラヌスに肉体を奪われ、死して尚弄ばれ、僅か15で落命したリアナ王女への。

「遺影といっしょに食事するなんて思いませんでした」

「国王陛下には許しを得たからさ、えーと……この向きの方がケーキも見えるかな?」

「よいと思います。死者への敬意を忘れてはなりません」

「そうだね、うん。……リアナ王女は、きっと喜んでるよ」

2人-正しくはもう1人、父王に肩を抱かれ微笑むリアナの遺影にケーキを供える。

リアナの好物だった、苺のショートケーキだ。

「ねぇレオノーレさんはさ、大神官様が好きなの?」

「……聖人として尊敬しているだけです」

「うそだ~。ウラヌスを倒せたって電話した時口角上がってたじゃん」

レオノーレは思わずターキーを切り分けていた手を止める。

そう、この思いは恋なのかもしれない。

最初は聖人として彼を敬っていた、若年20代にして聖教の最高位に上り詰めた男として。

だが、そんな聖人がただの一人の男へと変わっていったのだ。

「……いえ。聖人は恋をしてはいけないのです」

「ふーん?じゃあ僕がレオノーレさんに告白したら困る?」

「え?」

思わず顔を上げる。

ロディの笑顔はいつも通りだ。だがその目はどこか真剣だった。

「僕は神官様みたいに、国のために命を投げ出すなんてできないからさ……

でもレオノーレさんと一緒に居たいよ」

「……私は、今すぐは答えられません。気持ちの整理がついてから改めて」

この少年は嫌いじゃない、だが今は自分の中でメルクリウスの存在があまりにも大きすぎる。

「そっか、じゃあ待ってるね」

「……はい」

「あ、レオノーレさん笑った!」

「えっ?」

自分では全く気づかなかった。自分は自然に笑えていたのか。

「うん、そっちの方がいいよ!やっぱり笑ってた方が可愛いもん」

……そうなのだろうか?だが今確かに、この少年の言葉で胸が暖かくなった気がしたのだ。

-あぁ……私は聖人である前に女なのだなと。

そんな小さな気づきが、何故か嬉しかった-。

———

「ウラヌス、死んだの?」

誰もいなくなった王女の部屋、そこにプルトの声だけが響く。

リアナ-否ウラヌスは答えない。鏡越しに見る王女の部屋はシンと静まり返っていた。

「……どうして何も言ってくれないの?」

プルトの声が僅かに震える。

あの喧しい声が聞こえない、ようやく五月蠅くなくなったというのに。

「ウラヌス……ねぇ!いるんでしょ!?返事してよ!」

顔を合わせれば喧嘩か取っ組み合い。

だが、それでもプルトはウラヌスのことが嫌いではなかった。

「……ねぇ、ウラヌス」

-そう、嫌いじゃない。だから……。

「このメスガキ!!私が殺す前に死にやがってェェ!!!」

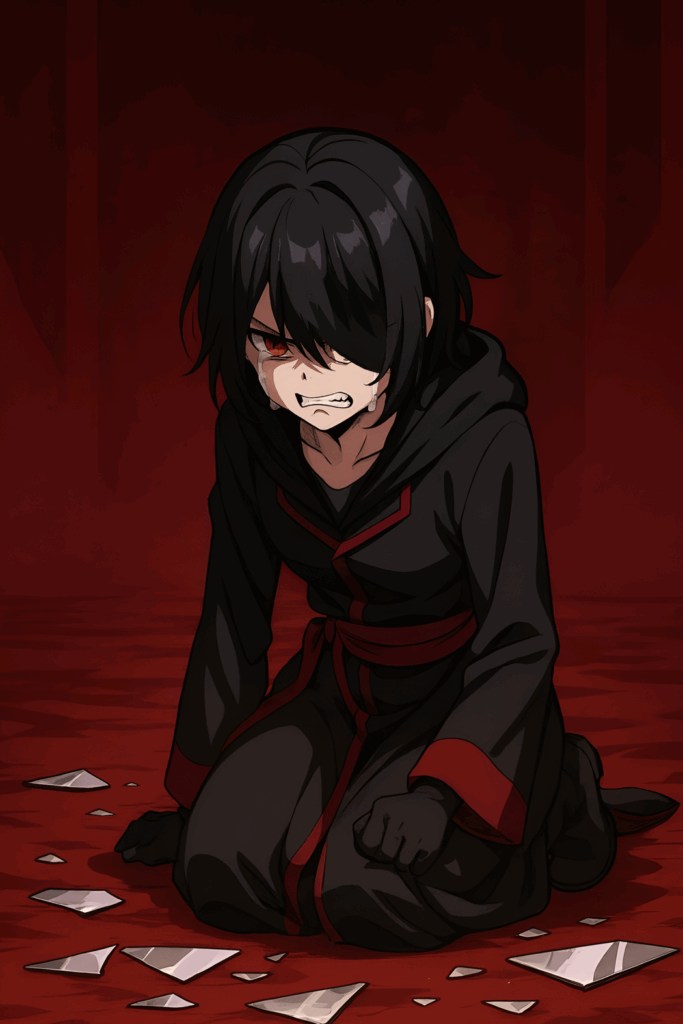

先ほどまでの弱々しい声から一転し、鬼の如く形相でプルトが叫ぶ。

鏡に拳を打ちつけ、何度も、何度も、怒りをぶつける。

痛みはない、リアナの部屋の鏡はプルトの怒り狂う姿にシンクロするように。

鏡面へひとりでにヒビが入っていく。

-なんで私より先にあいつを殺した?

-あいつは私の獲物だぞ?

-あいつが死んだら、もう魔王軍残党は半分を切るんだぞ。

プルトの怒りは、やがて悲しみへと変わっていった。

私は魔王軍残党を束ねる者だ、こんな所で死んでいいわけがない 。

だがウラヌスはもう死んだ。もういない。

プルトの怒声と共に鏡が砕け、誰もいない部屋に硝子の破片が散らばった。

「はぁーはぁー……勇者が。この影鬼将軍を本気でキレさせやがったな」

鏡を叩き割り、拳に息を吹きかけながらプルトは顔を上げる。

いつもの慇懃無礼な口調でも、ウラヌスと話す時の年相応の口調でもない。

「いいだろう。お前がそのつもりなら私も本気で行く、お前の心を、戦意を」

最悪の形で踏み躙ってやる、そう拳に誓い、プルトは鏡の破片を踏みつけた。