ゴンドラが小さな石造りの桟橋にそっと横付けされる。

水面を叩くオールの音が止み、運河沿いから音楽と人々の笑い声が流れ込んできた。

アコーディオンの軽快な旋律、手拍子、時折響く歓声。

それらが重なり合い、空気ごと温かく揺らしている。

ヴィヌスは涼しい顔のまま日傘をたたみ、腰を浮かせた。

「ここで降りましょ。あそこのデカ男が、ゴンドラから落ちそうだもの」

サタヌスは船端にしがみつきながら、苦笑混じりに吐き捨てる。

「二人がかりで引き揚げることになんのは勘弁だぜ~」

足元の揺れに悪戦苦闘していたガイウスが、むっと眉を寄せた。

「誰がデカ男じゃぁ!!」

(※間違いなく体重100キロ台)

三人は無事に桟橋へと降り立ち、音楽の方へと足を向ける。

細い石畳の路地を抜けると、視界がぱっと開けた。

そこはピアッツァ・ディ・ヴェント――風の広場。

白い石畳が陽光を反射し。

その上で老若男女が笑顔で輪になり、リズミカルな音楽に合わせて踊っている。

地元民も観光客も入り混じり、衣装も、年齢もばらばらだが。

皆が同じリズムで足を運び、笑い合っている。

「おー、これが噂の“兄貴ダンス”ってやつか?」

サタヌスが目を輝かせ、音楽に合わせて無意識に肩を揺らした。

ヴィヌスは頷きつつ、輪の中央を注視する。

「クードスじゃ、祭りでもなんでも踊りで始まるのが伝統なのよ。

あの中心で踊ってるのが兄貴……じゃないわね、今日は若手中心みたい」

その視線の先、輪のほぼ中央近くで踊るのは。

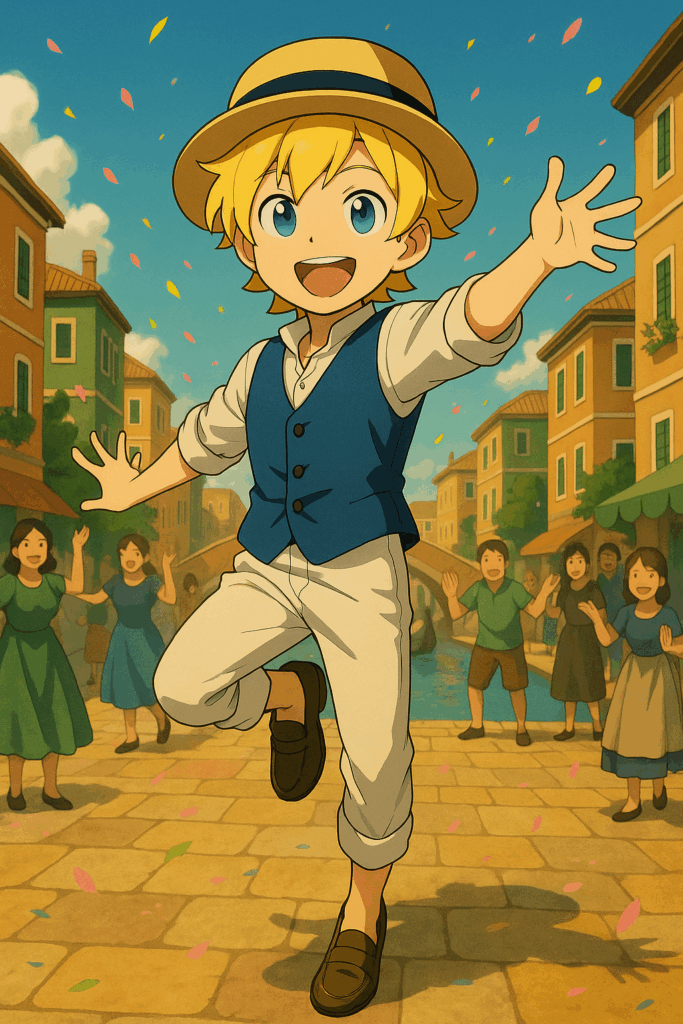

どう見ても「the地中海おぼっちゃま」な金髪の少年だった。

爽やかな青のベストに麦わら帽子、陽光を浴びた笑顔は眩しいほどで、足運びは軽やか。

ステップも見事に決まっている。周囲からは拍手と歓声が飛び。

少年はそれに応えるようにさらに軽やかな回転を加えた。

「ヴァレン坊や、やっぱ踊れるなー!」

「兄貴にも教わったんだって!」

輪の外から子供たちの弾む声が飛ぶ。

金髪の少年――ヴァレンは、青いベストの裾をひらりと揺らし、軽やかに回転してみせた。

その足運びは水面を渡る燕のように軽やかで、麦わら帽子の下から覗く瞳は。

太陽を跳ね返すような明るさを宿している。

そして、踊る最中にもかかわらず、ヴァレンは広場の端に立つ勇者一行を見つけた。

満面の笑顔を浮かべ、まるで旧知の友に会ったかのように手を振る。

「よっ、そこの旅人さんたち! クードスへようこそ!」

その声は、音楽や歓声を軽く突き抜け、真っ直ぐに三人の耳へ届いた。

「踊れる? 一緒にやろうよ!」

唐突な誘いに、ガイウスは眉をひそめたまま視線を逸らす。

「……あー、いや、踊りはちょっと……」

それでも、場の空気を壊すのも憚られ、言葉にはどこか濁しが混じる。

対してサタヌスは即座に反応した。

「教えてくれんの!? マジ? そっちのノリ大好き!」

すでに片足が音楽に合わせて動いている。

ヴィヌスは口元を押さえ、小さく笑った。

「やっぱり……旅はまず現地の輪に飛び込まなきゃね」

この町の人気者であり、誰にでも笑顔を向ける“謎の金髪ショタ”――ヴァレン。

だが、その無邪気さの奥に、一瞬だけ影のような“底知れぬ何か”が宿る。

それが宿ったことに気づく者は、この場にはまだいなかった。

ヴィヌスはふっと笑みを浮かべ、軽く片手を上げる。

「ボウヤもクードス出身? 足のキレが素人じゃないわね」

金髪の少年――ヴァレンは、にこにこと人懐っこい笑顔を返した。

「うン。俺、踊るの大好きなンだよ」

軽く身を乗り出し、茶目っ気たっぷりに囁く。

「教えてやろっか? ベッラドンナ」

ヴィヌスは即座に流し目を返し、艶のある声で笑う。

「流石クードス♡ 息を吐くようなナンパ」

「……ベッラドンナってなんだ??」

ガイウスは困惑した様子で首を傾げる。

元引きこもりの英国人ゆえ、イタリア語には疎い。

横からサタヌスが、当たり前のような顔で補足する。

「綺麗なお姉さん、って意味だよ。前、アルルカンの貴族が言ってた」

スラム育ちのくせに、こういう耳だけはやけにいい。

ヴァレンは少年らしい仕草でガイウスにウィンクを飛ばす。

「兄さんも踊りたくなったら、いつでも声かけてよ?」

「……いや、俺はいい」

ガイウスは一歩引き、視線を逸らした。

だが、その内心は(こいつ、絶対ただ者じゃない)と警戒でいっぱいだった。

「マジで? 今度俺にもダンス教えてくれよ!」

サタヌスはもうノリノリだ。

ヴィヌスは視線をPT全員に巡らせ、小声で釘を刺す。

「この町は、こういう“人懐っこい狼”ばっかりよ。男も女も、油断しちゃダメ」

だが、その言葉はヴァレンの耳にも届いていたらしい。

彼は満面の笑みを浮かべ、屈託のない声で答えた。

「そうそう、クードスの流儀ってやつさ!」

広場は音楽と笑い声に包まれ、地元の子供から観光客まで。

輪になって踊る人々でぎっしりと埋まっていた。

手拍子と足音が石畳に響き、カラフルな紙吹雪が風に舞う。

サタヌスがガイウスの背をドンッと押す。

「ほら踊れワンコ、誰も笑いやしねぇよ。向こうのやつなんか転んでるぞ、な?」

「いや……ムリムリムリ、絶対コケるって……」

ガイウスは仁王立ちで渋い顔を保ったまま、踊る輪を警戒するように睨む。

「なんでみんなあんな軽やかに踊れんだよ……俺、リズム感死んでるし」

ヴィヌスは片手で顎を支え、余裕の微笑を浮かべる。

「フィジカルだけなら一番だけど、そういうの苦手なのね。可愛いじゃない」

ヴァレンが弾むように近づき、人懐っこく手を差し伸べた。

「勇者サンも、最初はみんな初心者だって!

転んでも笑えばオッケーさ。ほら、ベッラドンナも教えてあげてよ?」

近くの子供が指を差して笑う。

「あのお兄ちゃん、動きぎこちない~!」

市民のおじさんも声を張る。

「最初はそんなもんよ、頑張れデカイの!」

ガイウスは顔を赤くし、ボソッとつぶやいた。

「……やっぱ無理、穴あったら入りてぇ……」

しかしサタヌスは聞く耳を持たず、肩を組んで輪の中へ引っ張り込む。

「ノリでいけノリで!」

結局、ガイウスは転びそうになりながらも汗だくで踊る羽目になった。

周囲は温かな笑いと拍手で彼を包み込み、リズムに乗れなくても場を楽しむ空気が満ちている。

「ほら見なさい、クードスは“上手さ”より“楽しんだ者勝ち”よ」

ヴィヌスが拍手を送り、ヴァレンがキラキラした目で続けた。

「やるじゃん、勇者サン! 次はスピンも覚えようよ!」

(くそっ……コミュ強の町こえぇ……! もう筋トレしてるほうが楽だわ……)

そう心の中で毒づきながらも、ガイウスの口元にはほんのわずかに笑みが浮かんでいた。

勇者一行はとうとう踊りの輪の中へ引きずり込まれた。

ガイウスも腹をくくり、足の運びを真似しようと必死になる――が。

「わっ、ちょっ――!」

足がもつれて体勢を崩し、バランスを取ろうとした瞬間。

後ろにいたサタヌスの肩を巻き込んだ。

「うおっ、なんで俺まで!?ていうかお前重いんだよっ! 何キロあんだよ!」

二人まとめて石畳に転がり、観客からは大きな笑い声と拍手が上がる。

ガイウスはマントで顔を覆い、呻くように呟いた。

「だからダンスとか無理だって言ったんだぁ……」

輪の外から、ひときわ低く陽気な声が響く。

「いいねぇ、クードス来たばっかの兄貴も最初はあんな顔してたよ」

振り向けば、年季の入った帽子を被った現地のおじさんがにやにや笑っている。

「“僕は舞踏会以外で踊ったことなんかない”って、泣きそうな顔してな」

「兄貴……?」

ガイウスはマントの陰から顔を覗かせる。

するとヴァレンが間髪入れず、にこやかな声を投げた。

「バルトロメオ・ヴァンクリーフ」

そして胸を張り、楽しげに続ける。

「この町の有名人さ。生憎、今はギルドのお誘いで帝都に行ってるけどね」

ガイウスが首を傾げると、周りにいた何人かの地元民が笑顔で振り返った。

「お、兄貴のこと知りたいかい?」

年配の男がニヤリと笑う

「あの人はな、目を離すともういないんだ。

踊って、盛り上げて、気づけば人波に紛れて消えてる。

だから“風が擬人化したみたいな人”って言われてるのさ」

別の若い女が頷く。

「兄貴目当てで観光に来る人もいるのよ。

時にはアルルカンからプロのダンサーまで来て、ステップの参考にしていったって話もあるわ」

さらに、背の高い漁師が笑い混じりに付け加える。

「宝石も派手な飾りも一切つけないんだ。

表向きは“ダンスで魅せたい”ってことらしいけどな……一部じゃ“元貴族”って噂もある」

「元貴族? あの胡散臭い兄貴が?」

周囲から小さな笑い声が上がる。

「信じるやつもいりゃ、笑い飛ばすやつもいる。

ま、真相なんてどうでもいいのさ――兄貴が踊ってくれりゃ、それで町は上機嫌なんだからな」

隣で話を聞いていた若い女性が、目を輝かせて続ける。

「でね、髪が長いの。踊ると金髪がぶわ~って広がって、すっごくきれいなんだから」

聞くうちに、頭の中でその姿が少しずつ形を成していく。

派手な衣装ではなく、動きそのものが観客を引き込む男――それが、この町の“兄貴”らしかった。