食事を終えて店を出ると、港の空模様はすでに怪しく変わっていた。

遠雷が腹の底を震わせるように響き、ほどなくして稲妻が白く路地を照らす。

「うわッ……近ッ!?」

サタヌスがビクッと肩を跳ねさせ、その場にしゃがみ込んで耳を塞いだ。

ガイウスは思わず目を丸くする。

「お前、雷怖いのか? 意外だなー」

サタヌスは真顔のまま返す。

「屋根ねぇとこで鳴る雷の怖さ知らねぇだろ。一発で丸焦げなんだぞ」

そんな二人を見上げながら、ヴァレンは涼しい顔で空を仰いだ。

「まぁまぁ。雷は怖くないよ」

その瞳に一瞬だけ稲光が映り込み、薄い笑みを浮かべる。

「ラブコールさ――神様から人間へのメッセージ」

「……なんだそれ」

ガイウスは呆れ顔を向ける。

ヴィヌスは肩をすくめ、軽く笑った。

「クードス節よ。ここの住人、時々ポエマーになるの」

次の瞬間、稲光が走り、ヴァレンの横顔が鋭く光に切り取られた。

その一瞬だけ、笑顔の奥に何か底知れない影が潜んでいるように見えた。

やがて、雨の匂いを含んだ風が路地に流れ込む。

分かれ道の前でヴァレンが振り返り、口角を上げた。

「じゃ、夜はいいトコ連れてく。港の風、気持ちいいからさ」

「……雨ならパス」サタヌスがぼやき。

「“勇者ちゃん”言うな。俺は勇者ガイウス」ガイウスはまだ拗ね気味に釘を刺す。

ヴァレンは片目をつむり、ウィンクを返した。

「はいはい、勇者ちゃん」

再び遠雷が小さく転がり、クードスの夜が静かに、しかし確かに深まっていった。

雨上がりの石畳はまだ濡れていて。

街灯や提灯の光を映し込み、広場を淡く照らしていた。

風に吹かれて紙吹雪が舞い、生演奏が再び始まると、人々は自然に輪をつくって踊り出した。

その中心に、ひとりの金髪の青年がすっと入った。

動きは流れるように軽やかだが、どこか異質な鋭さを纏っている。

フードの影の下、頬に黒いマークがちらりと見え隠れする。

「お、舞踏だ」

「誰だあの兄ちゃん――キレがヤベぇ」

地元客が息を呑む。青年のステップは剣士の踏み込みを思わせるほど正確で。

回転は雷鳴のように速く、観客の目を奪った。

ガイウスは目を細め、吐き捨てるように呟いた。

「……ダンスって、あんな“斬れる”もんなのか」

隣でヴィヌスが低く囁く。

「所作が舞台じゃない、“道場”のそれね」

演奏が切れ、余韻の中で青年がふっと視線を上げる。

柔らかな笑みを浮かべながらも、その奥に冷たい光を宿していた。

「そこの色黒い坊主、カリヤから来たのかい?」

「は?……オレはスラムだが」

サタヌスが怪訝な顔をする。

青年は口元に笑みを残したまま続ける。

「そうかい。カリヤはいい所だよ。魂は巡るって考える。

“死ぬ”ってのは、向こうの季節に帰るだけだ。怖がる必要はねェ」

ガイウスは眉をひそめる。

「……妙な慰め方だな」

次の瞬間、雷光が夜空を裂き、金の髪が白く焼かれる。

青年はステップひとつで輪の中から消え、観客の視線だけが虚空を追った。

「クードス、人懐っこい狼ばっかだな?」

サタヌスが肩をすくめる。

ヴィヌスは目だけでその残影を追い、低くつぶやいた。

「狼っていうより……雷ね」

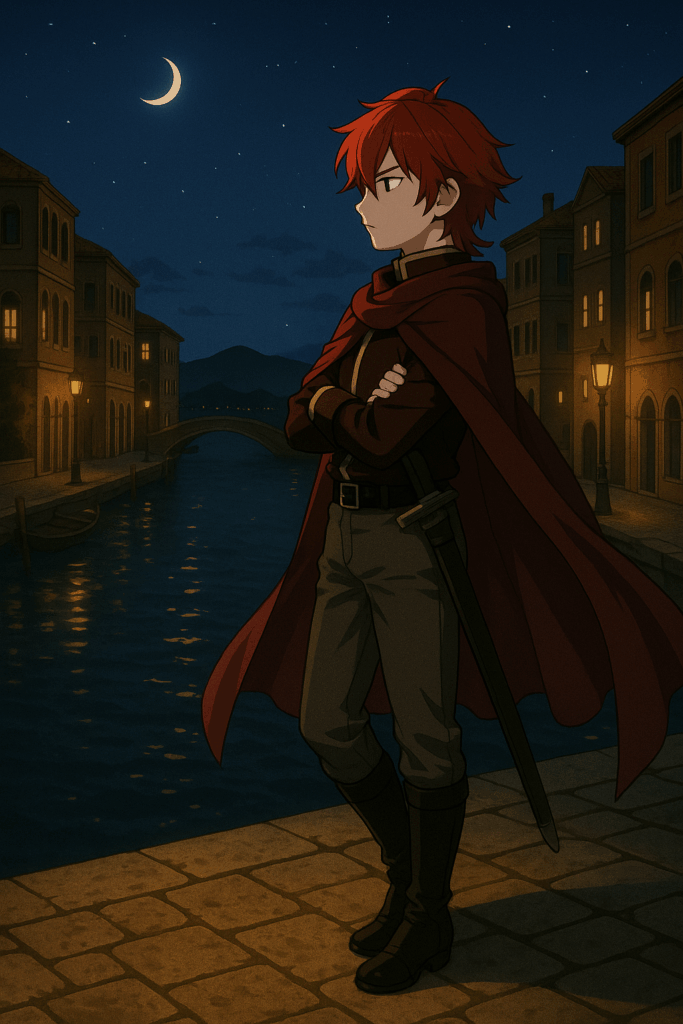

石畳の路地を抜け、宿へと戻る途中。

夜風が港から吹き抜け、ガイウスはふっと立ち止まって海を見やった。

「アルビオン島……ここからじゃ見えないよな」

小さくこぼした声は、波音にさらわれていく。

ヴィヌスが振り返り、わざと艶めかしく笑う。

「残念ね♪ アルルカンやソルーナからなら、はっきり見えるのに」

サタヌスは肩をすくめ、にやつきながら茶化した。

「ブリテン、パスタ食えなくてホームシックか?」

ガイウスはむっとして返事もせず、赤いアホ毛を夜風に揺らしながら再び歩き出した。

宿に帰る途中、祭りの余韻がまだ残る石畳の通りを歩いていた。

運河沿いの街灯が水面に揺れ、夜風が赤いマントの裾をさらう。

三人の影が伸びて、石畳に重なっていた。

ヴィヌスがふと歩みを緩め、横を歩くガイウスをじろりと見る。

「ねぇ、あんた何気にアルキード訛りすごくない? 島国訛りってやつ?」

「……は?」

ガイウスは眉をひそめた。

「イントネーションが違うのよ、デリンやアルルカンの人たちと。

ほら、“ガイウス”の発音も、無意識に“ガイアス”寄りになってる」

ヴィヌスは楽しげに口元をゆがめ、わざと誇張して「ガイアス」と呼んでみせる。

サタヌスが後ろから追いつき、ニヤニヤしながら口を挟んだ。

「言われてみりゃそうだな。俺らが“ガイウス”って呼んでも。

返事するとき微妙にイントネーション違ぇんだよ」

ガイウスはむっとして視線を逸らす。

「……島の発音がそうなだけだ」

ヴィヌスはワイン色の瞳を細め、肩をすくめた。

「ま、別に悪いことじゃないわ。むしろ“あんたはアルビオンの人間だ”って証でしょ」

その言葉に、ガイウスの胸にわずかなざらつきが走った。

アルビオン島――ブリテン。今は遠く、夜の海の彼方に沈んで見えない故郷。

「……ガイアス、ね」

小声で呟くと、アホ毛が夜風に揺れて、港町の灯の中に溶けていった。

石畳の路地を抜け、宿へ向かう途中。

夜の海風が冷たく頬を撫で、遠い波音が港町の喧騒をさらっていった。

ガイウスはふと立ち止まり、暗い水平線を見つめる。

「……俺、あの腹黒王族とは当面顔も見たくないんだが」

吐き捨てるように言いながらも、瞳は海の彼方に釘付けだった。

「だけど……あの島が海に見えないってだけで、こんなに寂しいんだな」

ヴィヌスもまた、立ち止まって彼の横顔を見やった。

月明かりに照らされるその表情は、戦場で見せる強気な勇者のものではなく。

遠き故郷を思う、ひとりの青年のものだった。

「気持ちわかるわよ」

ヴィヌスは静かに口を開いた。

「オーゼを出た時は、こんな雪国出て行ってやるって思ったのに……」

彼女はほんの少しだけ、唇を噛んでから続ける。

「アルルカンに雪が積もらないことに、不満を抱いている私がいるのよ」

二人の吐息が夜風に混じり、交わる。

故郷を憎みながらも、離れて初めて募る恋しさ。

言葉にすれば矛盾だが、その矛盾こそが彼らの胸を占めていた。

サタヌスが後ろから追いつき、肩をすくめて笑う。

「やれやれ、ホームシック同盟かよ」

港の灯が揺れ、三人の影を長く伸ばしていた。

港の夜風に吹かれながら歩く三人の背を、暗がりから見つめる視線があった。

石造りの建物の影に佇むのは、先ほど広場で鋭いステップを見せた金髪の青年。

フードの奥に浮かぶ笑みは、月明かりの下で不気味に静まり返っている。

「勇者ってのは、昔から仲良しなもんだ」

独り言のように呟き、目を細める。

「その分、叩き潰してやる楽しみが増える」

唇の端が吊り上がり、頬の黒い紋様が一瞬だけ稲光に照らされる。

そして、声を転がすように低く笑った。

「……くわばらくわばら」

遠雷がごろりと夜空を揺らし、港町クードスの闇がいっそう深く沈んでいった。