「ここにユピテル殿下が居る筈……」

「よっし俺に任せろ!俺は勇者だったんだ、顔パスでいけるだろ」

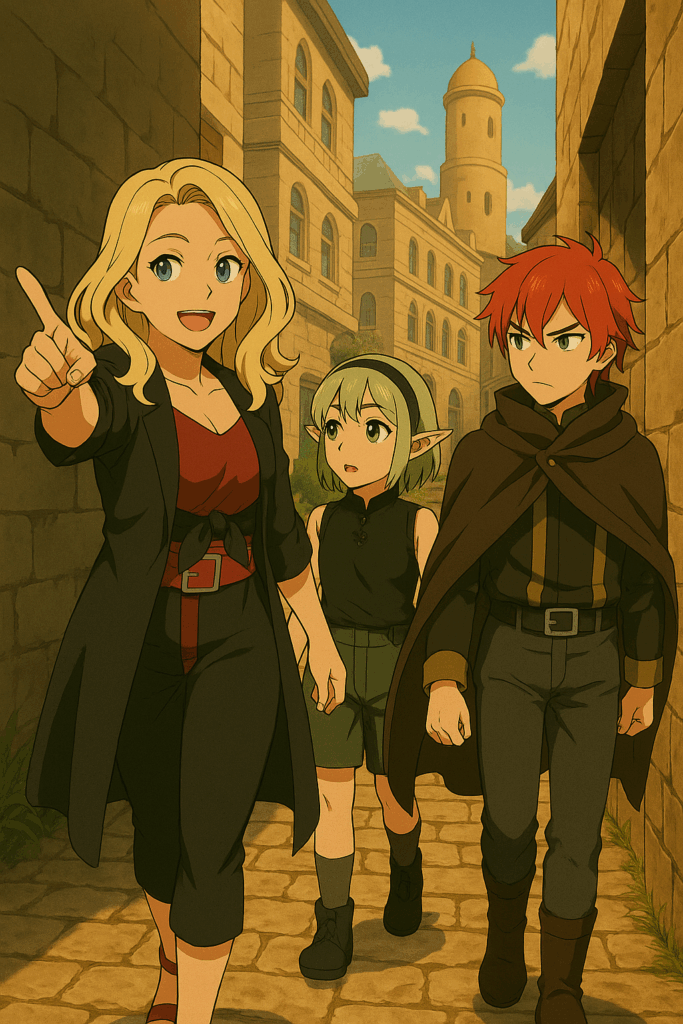

いうやガイウスたちは一直線に帝城のほうへ駆けていく。

いきなり走り出した彼に慌てて二人も走り出し、小気味よい足音を響かせる。

帝都の景色を目にとめるよりも早く、あっという間に城門まで来てしまっており。

ガイウスは得意げに頭の後ろで手を組んで笑っていた。というかニヤついていた。

「これで入城してユピテルを斬れば終わりだぁ。いや~ちょろいちょろい」

「ゲス顔だわ」

「勇者様の顔じゃなくなったね」

どうなるかは検討がついているが、ひとまず見守ろう。

意気揚々と城門へ向かうガイウスを見送る。

暫くすると帰ってきた。先程の意気揚々とした姿ではない。

顔パスとは行かなかったようだとは彼の項垂れた表情からでも伝わってくる。

勇者の証である聖剣も持たない彼が入れるわけがなかったのである。

「門前払いされたわねキズ野郎」

「君、顔パスとか言ってなかった?」

「は?言ってないが?」

(き……記憶を改ざんしてやがる!)

バルトロメオは内心つっこむとため息をついた。

こうなる予感はしていたのである、ルチアは皇帝陛下の秘蔵っ子、そう簡単に会えるわけがない。

帝国のシンボルに馬の骨も当然な三人が入れるわけもなく、城門前で途方にくれる。

「バル、おまえ父親の名前出して入れねぇのかよ。親父が宰相なんだろ?」

「はぁ!?僕は勘当息子だよ、今更オヤジの名出せるかよ!」

「放蕩息子あるある……ま、まぁそれより!

デリン・ガルって初めて来るんだ私、観光しない!?」

ワガママに見せかけ、それとなく衝突するのを避けようとするルッツ。

冷や汗垂らしながら割り込む少女に、男2人も気を遣わせたと察し苦笑いする。

「そ……そうだな!観光しないとな!」

「あ、ああ。ガイドは僕に任せなよ!家出前まで住んでたからねっ!はははは!はは…は」

「あのぉ……城門前で騒がれないで」

「し、失礼いたしましたぁ~!」

門番に注意されて慌てて、飛びように帝都市街へ走り去った3人。

奇しくもルチア丁度バルコニーにいたため、3人の姿をはっきり捉えていた。

「……なんだったのかしら?あの人たち」

賑やかというか統一感がないと言うか、きっと旅芸人の一座なのだろう。

そう結論づけ読書を続行する。

遠くでバルトロメオが息を切らしながら叫んだ声が聴こえたような気がした。

——

「ふぅ……疲れた……」

デリン・ガルの噴水広場まで走ってきて、ようやく足を止める。

3人とも走りつかれたようで荒い息を繰り返し、地べたにへたり込んだまま動かない。

「お城に入れないんじゃユッピーとか言うのもどうにもならないじゃない……ゼーゼー……」

「ゼー……ゼー……ガイ君、もうちょっと計画的に行動してよね」

「はぁ?あんな門さっさと突破してやるんだよ、皇帝を出せ!ってな!」

「それが無茶だっつってんだろぉ!」

ルッツのツッコミにガイウスはバツが悪そうに頭を掻いた。

しかしこのまま帰るわけにはいかない、なんとしてでもルチアに会う必要があるのだ。

こういうのは焦ると却ってうまくいかない。

せっかくの帝国の中心と言うことで観光がてら、帝都の雰囲気を味わうことにした。

「とりあえず……飯でも食うか」

「そうだね……あ、向かいのレストランはやめとけよ。あそこ貴族の溜まり場で絡まれるよ」

「流石帝都のおぼっちゃま」

ガイウスはそう言いながら頭を掻く。

恥ずかしいやら、早く立ち去りたいやらで、魔王討伐をした時以来の全力疾走をしてしまったのだ。

馬より速く、マントをはためかせ走る勇者の姿はさぞ帝都市民を驚かせてしまっただろう。

石畳を踏みしめながら裏路地へと進む一行の先頭で、バルトロメオは片手を挙げて振り返る。

「さっき僕たちがいた広場は――白の広場。

国家行事のほとんどはあそこで行われるよ。

演説も、式典も、処刑もね。デリン・ガルの“顔”ってやつだ」

冗談めかして言いながらも、その声にはどこか感慨が滲んでいた。

それを後ろから見ていたガイウスは、無言のまま視線を巡らせる。

(ここに……あいつがいる)

空は夏の色をしていた。だがその蒸気混じりの風の中に。

彼は不穏な「気配」を確かに嗅ぎ取っていた。

「帝都ってどこも高いんじゃない?私フルーツ食べられる店がいい」

「裏通りの店は意外と安いよ。フルーツね……あの店がいいな」

バルトロメオは慣れた様子で路地に入り込むと、こっちだと手招きしズンズン進んで行く。

それにルッツとガイウスもついていく、彼は生まれが帝国貴族なので帝都に詳しいのだろう。

産業区の路地裏――。

煤と蒸気が入り混じった空気の中、歯車の回転音と機械のうなりが止むことはなかった。

ふと、工場の軒下でしゃがみ込む小さな影に、ルッツが足を止める。

ガイウスも、何かを察したように目を細めた。

少年だった。

ロディと同じくらいの年頃――。

煤にまみれ、油差しを片手に、無言で巨大な歯車の隙間に手を伸ばしている。

仲間とふざけることも、歌を口ずさむこともなく。

ただ黙々と機械を磨き、油をさし、時折咳き込むだけだった。

ルッツが無言で唇を噛み、バルトロメオはわずかに眉をひそめた。

やがて、バルトロメオが小さく呟いた。

「……僕が家を出たのは、あの子たちを“いないこと”にする。

貴族や元老院が、どうしても好きになれなかったからさ」

自嘲気味の笑いが、蒸気の熱に溶けて消える。

“魔王軍のせい”なら、まだ怒りをぶつける先があった。

だが――この街で煤にまみれて働く子供たちは。

誰かに奪われたのではない。

みんなが「豊かになりたい」と願った結果。

犠牲になったのは、いつも一番弱い者だった。

誰も責めきれない。

人間の醜さだけで片付けられない。

だからこそ、どうしようもなく哀しかった。

ガイウスは何も言わず、拳を握りしめた。

ただその目には、かつて“守れなかった子供たち”への悔恨と。

今ここにいる現実への怒りが、静かに揺れていた。

「いらっしゃ……おや、坊っちゃん」

「久しぶり、彼等は友達だよ」

「そうか。まあ座るといい」

バルトロメオに連れてこられた店はそれまで見てきた帝都の景色と大きく異なるもの。

オイルランタンに木彫りの装飾、ルッツは素朴な景色に故郷を思い出したのか、店内を見渡していた。

「実家のメシは高級過ぎて胸焼けしてね。

ここの親父とは10歳くらいから仲良くしてもらってるんだ」

「いい友達だね」

「うん。君たちもメニュー見な」

バルトロメオは満面の笑みで答えながらメニュー表を手渡した。

そこにはこのレストランのおすすめ料理が書かれている。

三人はその中から好きな物を注文するのだった。

「うわ!これ……私これ好き!」

ルッツは注文したイチゴのサンドイッチへ齧りつき笑顔になる。

こんな裏路地の看板もないお店に客が来るのか?とちょっと心配になるが。

逆にこの立地が、貴族社会に疲れた令嬢には隠れ家として重宝されているのだろう。

「坊っちゃんはデリン・ガルに帰ってこないものと思ってたよ。

最後この店に来たのはいつだったかな」

「悪かったね。10年ツケを貯めて」

「いいよ別に、坊っちゃんに奢ったお陰で店が潰れずに済んでるんだから」

バルトロメオの家出を思い出しながら。

店主は彼がオーダーしたハンバーグセットを置く。

「坊っちゃんが友達連れてくるなんて初めてだねぇ、いつも一人で来てたのに」

「もうそんな子供じゃないよ、僕だって……」

バルトロメオはそう言いながらハンバーグを一口大に切り分けると口に運ぶ。

その仕草のひとつひとつが上品で洗練されている。

貴族としての教育がしっかり行き届いている証拠である。

(10年か)

ガイウスも自分の頼んだ料理を平らげつつ考える。

自分の少年時代は明るいといえなかった。

ディノスの村は今日も晴れていた。

石畳の小道に日差しが降り注ぎ、蜂が花の周りを旋回している。

ロディが遊ぶ広場には、子供たちの笑い声が響いていた。

けれど、その笑いの輪に、兄の姿はなかった。

ガイウスは家の影に腰を下ろしていた。

小さな木箱の上に、赤く熟れたトマトがいくつか転がっている。

その中のひとつを手に取り、かぶりつく。

水気を帯びた果肉が口の中に広がったが、味はよくわからなかった。

――甘いのか、酸っぱいのか。

それすらも、どうでもよかった。

前髪が顔を隠す。

視線は地面から動かない。

誰かが近づいてきても、話しかけてきても、たぶん、返事はしなかっただろう。

「……お兄ちゃん、遊ばないの?」

そう、たまにロディが声をかけてきた。

けれど、自分の横に並んで座ることはなかった。

ロディは明るい。誰からも好かれる。だからこそ、遠かった。

「……俺には、友達なんかいらねぇよ」

そう呟いて、またひとくち。

皮を噛み切る音だけが、耳に残る。

今日もまた、誰とも言葉を交わすことなく、陽が傾いていく。

彼の幼少期を知る者は、口を揃えて言う。

「あの陰気な子供が、“勇者様”になるなんて、誰が思っただろう」と。

けれど確かに、この石畳の村の片隅で。

少年ガイウスは、孤独という名のトマトを齧っていた。

心を開いたのも勇者に選ばれ、否応なしに開かされたという感じで。

まだまだ心から打ち解けたものはいない、かつての仲間も、今の仲間も……。

(俺はまた繰り返すのか?)

ちくり、と1年前の傷が痛んだ。

「ねえキズ野郎」

「んだよ」

「それ一人前?」

ルッツに指差されそうだが?という顔で皿を見せる。

ざっと見積もって5人前ぐらいが皿から消えている。

「わかった!お腹も食いたいんだな」

「はあ!?大食いだなーって思っただ」

「良いから、食わず嫌い直せェ!」

パーティーを瓦解させてしまった心の傷を誤魔化すように。

ガイウスはルッツの口にローストチキンを突っ込んだ。

「うぇっ、うっ……もぐもぐ」

(こいつ本当に勇者か?)

ルッツは口いっぱいのローストチキンを咀嚼し飲み込むと「美味しい……」と小さく呟いた。

「だろ?肉は悪いもんじゃねぇよ」

「うん……でもこれ以上は吐きそうだからやめてね!」

「本当繊細だね、エルフは」

脂を喉奥に流し込むようにイチゴサンドイッチをがっつくルッツを横目に。

バルトロメオは付け合わせのポテトを口に運ぶ。

「……あのさ、ガイウス」

バルトロメオは、ふとした顔で言った。

「10年前、ここで食ったハンバーグさ……やけに塩辛かったんだよ」

「そうだったのか?」

「うん。でも……今、ようやく分かった気がする」

手元の湯気を見つめながら、バルトロメオは目を細める。

「塩じゃなかったんだな。……あれ、涙の味だったわ」

静かに、けれど確かに、何かが胸の奥で溶けていく。

答えはもういらなかった。

「なあ、ルッツ」

「なに?」

「食べ終わったら、これからどうしたらいいか相談しない?」

「いいよ!友達じゃん!」

(ありがとう……)

バルトロメオは屈託のない笑顔のルッツを見てそう思ったのだった。