まもなく舞踏会が始まる。

帝城の一室、ルチアの義兄にして今は亡き第一皇子ダリルの部屋。

今はルチアの婚約者の部屋として使われている其処ではユピテルが色直しをしていた。

櫛で黄金の髪を梳かし、顔に粉をはたく。

これは貴族にとっては当然の支度だ、人間の時も毎日のようにやってきた。

だから面倒とも苦とも思わない、なにせ当然のことなのだから。

(もうじき、あのガキがこのユピテル様のものになる。

魔王様に覚醒させるのは結婚してからでも遅くねぇわな。

しかしユピテル皇帝か、ふふふ……悪くない)

人間の時も出世を目指してあくどい行為に散々及んだものだ。

まぁ度を超えて処刑されたが、おかげで魔族となり力も得たのだから悔いはない。

それどころか人間時代は届きすらしなかった、皇帝の椅子がすぐ目の前にあるのだ。

(俺はこの帝国の支配者になる、新たな魔王様に相応しい魔境へ変えてやる。この国全て俺のものだ……)

下卑た笑みを浮かべるユピテルだったが、ふいにその表情が変わる。

「っ!?なンだ、悪寒がする……」

何かを感じ取ったのか窓を見やる、窓の向こうには北極星が燦然ときらめいていた。

気の所為だろうか、六将のカンか。何か自分を脅かす存在が迫ってくるように感じた。

引き攣った顔で睨んでも北極星は答えない、ただ煌々と輝くだけだった。

ちょうどのタイミングに副官-カリストが入ってきた。

大方ネプトゥヌスがユピテルの様子を見てこいと言ったのだろう。

ドアを後ろ手に閉め、副官はすぐユピテルの異変に気付いたようにポニーテールを揺らし駆け寄る。

「ユピテル様。どうかしたのですか?」

「あ……あぁ、今行くぞカリスト。くわばらくわばら……」

ユピテルが落ち着かないとき決まって唱える呪文だ。

それを聞くやカリストは主人を落ち着かせるように。

自分が居るから大丈夫だというように手を強く握り、安心させるように微笑む。

「ユピテル様。もう間もなくです、何を恐れることがありましょうか?

貴方が皇帝となり、我等の王が復活されるのですよ?とても喜ばしいことでございます」

「そうだな……全ては計画通りだ、俺は魔王様に選ばれし者なんだ」

自分に言い聞かせるようにブツブツ呟くユピテル。

それを見たカリストもそれ以上かける言葉はないと悟ったのか。

「ユピテル様が私以外を見ているという事実は受け入れ難いですが、状況が状況です。

必ずやあの御方を目覚めさせて下さい」

「手前が言わなくてもそうしてやるよ」

「カリストはいつまでもお待ちしています。必ずやお戻り下さい」

ユピテルは副官の眼差しに応えるように、後ろ手に手を組んで歩き出す。

舞踏会が始まる、魔王復活の時は近い。

「さぁて……あのクソガキがどんな顔するか楽しみだぜ」

ユピテルは不敵な笑みを浮かべるのだった。

——

ガイウス-改めシン、メイド扮するルッツ。

貴族時代のおぼっちゃん姿に仮装したバルトロメオ。

三馬鹿、もといユピテル暗殺PTは舞踏会に参加するため受付へいた。

名前を書こうとしてると、バルトロメオは指を振りながら訂正してくる。

「こうした舞踏会は名を伏せて参加するものだよ。偽名は考えてきたかい?」

「シン、フーロン皇国から来ました」

「え?え~私は……えー……あ……」

「エーア様でございますね、3名様ですね」

言い淀みをそのまま名前にされた、ルッツは耳まで真っ赤にして俯く。

その隣でバルトロメオはそつなく達筆で偽名を書いていく。

-アレックス、舞踏会で使用する偽名の中でも特にお気に入りの名だ。

「それでは受付は以上になります」

「ありがとう、行こうかエーア君……ふふふ」

「ううう~……」

まだ呻いているルッツをスルーしつつ受付嬢に書類を渡す。

参加資格を得たことで目の前のドアが開いていく。

「では今宵は存分にお楽しみくださいませ」

受付を済ませた一行は舞踏会場内に入る、そこはまるで別世界のようだった。

天井から吊り下げられたシャンデリアに煌々と照らされる調度品の数々。

参加者達は高貴な血をひく者としてのオーラを放ちながら談笑している。

参加しなれてるバルトロメオに対し残る二人にとっては異空間そのもの。

本来の目的である「皇子に化けたユピテルを討つ」という目的は忘れず。

だがまずはこの絢爛な空間に目がくらむばかりであった。

「あら、ユピテル殿下は庶民にも人気がありますのね?おのぼりさんまでいらっしゃるわ」

「馬子にも衣装とはよく言ったものだな」

「ほら、見せてきなよ。みんなユピテル殿下とお話したがってるよ?」

好奇心旺盛な貴族たちが早速寄ってくる。

ルッツは真っ赤な顔を隠すように両手で覆いながら俯いていた。

いくら普段はヒステリック入ってるほど喧しい彼女も、羞恥で声が出ないのだろう。

だが困ってるのはシンも同じだ、いまの彼は女装してるのだ。

そう、声でバレないよう極力話すなと言われたので話すにも声が出せない。

だがルッツは貴族のオモチャ化しそうなほど弄られている。ここは止めるべきだと声を出す。

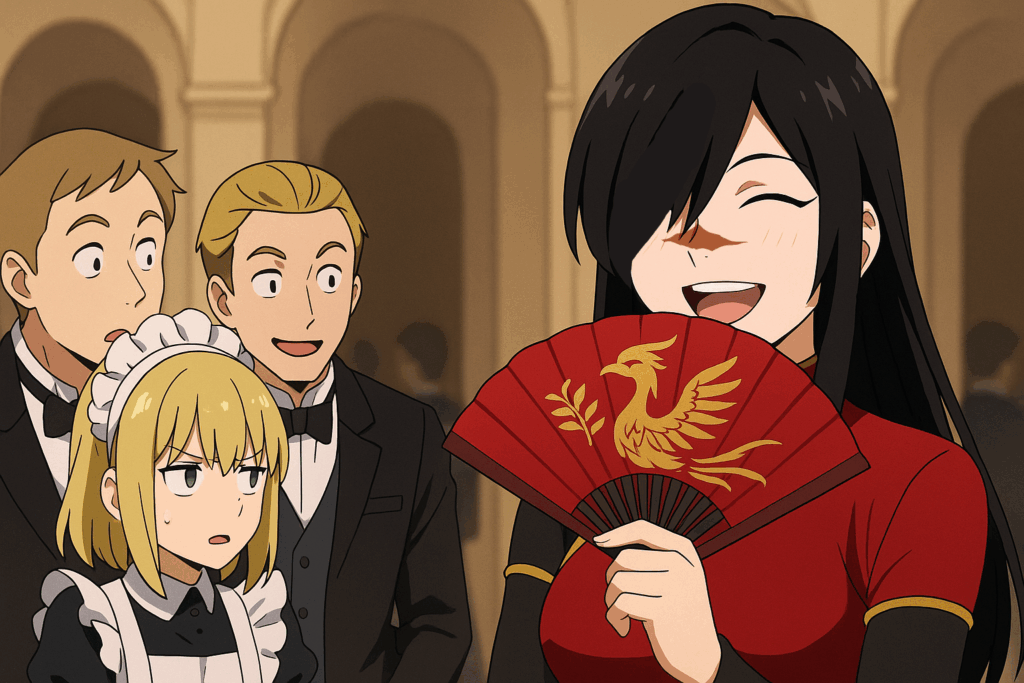

「あらァすみませんね。私の従者が参加したいというので、ムリを言って連れてきたんですの」

「そうなのか。しかし従者もなかなかに可愛らしいな」

「ええ、私のお気に入りでして」

(え!?キズ野郎そんな声出せたの)

(バカ!裏声だよ、大人しくしてろ!)

シンが女声を意識しながら出した裏声はハスキーな声質もあり、低めの女声で通るもの。

さらに扇子で口を隠しながら喋っていたのもあってバレずに済んだ。

そのままルッツの手を取りながらバルトロメオの元へ向かう。

彼はテーブルに肘をつきグラスを手に待っていた。

半分は食事のため、半分は作戦会議のためだ。

「おのれユピテル……俺に恥かかせおって」

「8つ当たりされるなんて六将も可哀想だねぇ」

「うるせぇなぁ!アイツが皇女なんかに手を出さなきゃなぁ……」

「お~い二人とも、小籠包あるよ」

「……小籠包」

「よしシンちゃん、食べながら作戦を練ろう」

「シンちゃん呼ぶな!」

コントめいたやり取りをしながら、三人で暫く壁の花と化す。

時折、好奇心旺盛な貴族が話しかけてきたりはするが。

先ほどのこともあり「風変りな参加客」扱いで済んだ。

煌びやかな舞踏会場に、突如として場違いな空気が走った。

「フーロンのお嬢様にしては……背が高すぎません?」

「いや高すぎるだろ!あれじゃ男の騎士よりでかいぞ」

扇子で口元を隠していたシン(=ガイウス)の額に、嫌な汗がにじむ。

「鬼の血を!引いているのですわ!!」

一瞬の沈黙。

貴族たちは顔を見合わせ、会場の空気が固まる。

――やべぇ、やっちまった。

心の中でガイウスが頭を抱えた瞬間。

「そ、そうですよー!」

ルッツが慌てて割り込んだ。

「ご主人様、怒ると角が生えるんです! あと岩だって砕けるんですからね!」

「……角が生える?」

「岩を砕く……?」

ざわめきが広がる。

(角は生えねぇけど……岩を砕けるのは事実だな)

内心で突っ込みを入れながら、シンは必死に微笑みを浮かべ続けた。

「フーロンには……そういう血筋もあるのか……」

「なるほど、異国の神秘というやつだな!」

――誤魔化せたのか?いやむしろ怪しまれたんじゃないか?

そんな不安を飲み込みつつ、ガイウスは再び扇子で口元を隠した。

談笑混ざりに、他の参加客からユピテルの話を聞き出していく。

「ユピテル殿下はバルコニーで休んでおられるわ、挨拶するなら今のうちね」

「そうそう、明日にはルチア様と婚礼されるそうですぞ」

この舞踏会でお披露目会を行い次第、明日にもルチアとの婚約発表をするという噂もある。

(っべぇぞ、この1日を逃せば……帝国はあのゲス野郎に乗っ取られる)

内心焦るが努めて顔に出さないよう見回す。

バルトロメオとルッツは情報収集兼、舞踏会を楽しむためパーティールームへ向かった。

シンも自分はどうしようかと考えていると……。

「……お姉さん、もしかしてフーロンから来たの?」

「……そうだけど」

「じゃあさ。あの挨拶して、あのグッとするやつ」

あぁ!と思い出す、そうだ。フーロンから来たものは皆あるポーズをする。

拳を掌で包み込んで頭を軽く下げる、拱手と言われる挨拶だ。

確かこうだったかな?なんて思いつつやってみる。

「本当にやるんだ!すごいなぁ、かっこいいなぁ」

「デリン・ガルにフーロンのやつはこないのか?」

「うーん、あんまり……昔は来ていたんだけど……皇帝陛下が代わってからかなぁ」

(どうやらフーロンも穏やかじゃねぇようだなぁ……)

ぴくんと顔の傷が疼くように痛む、この傷が痛む時は決まって嫌な事が起こる。

そろそろ事が動き出すかもしれない-気を引き締めるように扇子をキュッと握った。

その頃のルッツとバルトロメオはパーティールームで休憩し。

料理を食べつつ情報収集をし、今二人はちょうどダンスの最中であった。

メイドのプリムまでつけて召使いになりきっているが、口調は地のままである。

しかしこれはこれでギャップがあるので問題ないだろう。

「あー疲れた~ダンスしんどいよぉ~」

「慣れればどうってことないさ、さぁ次はタンゴだ!」

「うへぇ~またあれやんなきゃダメなのぉ~……バルは体力あるね~……」

「ふふん、ダンサーは体力勝負だからね」

バルトロメオとルッツが二人で手を組んで踊っていた。

この三人。ガイウスは国から、ルッツは里から、バルトロメオは家から追放された。

「追放者パーティー」なのだ、なんとも奇妙な組み合わせだが意外と仲がいい。

ハミ出し者同士というやつか、魔王討伐で組んでいたパーティーより気が合うかもしれない。

「ゼーゼー……まだ踊るのバル」

「あらぁ~もうルッツちゃん終わり~?体力ないのねぇ」

「悪かったわね森育ちで!はぁ、どうやってユピテルに近付くの……王子様なんでしょアイツ」

「あぁ、それが難しいんだ……」

ダンスを終え、女装ガイウスことシンとルッツとバルトロメオは踊る王族を眺めていた。

向こうには銀髪に赤い瞳の少女と手をつなぎ踊る、雷のフェイスペイントを施した青年。

ユピテルだ、女を落とすことを心得たような笑顔を振りまき完璧なステップを踏んでいる。

だがガイウスは本性をよく知っている、あの男は最低最悪のゲス野郎だと。

だからだろうか、彼の目には楽しそうに見えない。

むしろ何かを警戒しているように見える。

(アサシンへの警戒度は万全だな)

(さてシンちゃん、どうやってユピテルに近付くつもり?)

(シンちゃんはやめんか!ゴホン……とりあえず俺に策がある、隣の女の子が鍵だ)

(ルチア・アンブロジア様ね。皇女様だっけ?)

ルチア・アンブロジア、彼女はこの国の皇女であり次期女王である。

彼女がいればユピテルにも近づくことができるはず。

じっと見ていると、ルチアがこちらに気付き手を振ってきた、こちらも振り返す。

「ちょっとルチア……平民に手を振るなんて」

「よくないの?」

「……ッ……よくないわけじゃないンだ……けど……」

ユピテルは明らかに困った様子でルチアを見ている。

やはりあの子が弱点のようだ。

だが今は彼女のことは置いておこう、まずは目の前の障害を取り除く必要があるのだから。

(さぁてどうするよ?俺たちだけじゃ無理だろこれ)

(そうね、ここは素直に協力者を呼びましょっか)

(協力してくれそうな人いるのか……?)

(ええ……とっても頼りになる人が一人……)

(誰だそりゃ?)

(とりあえず今は僕についてきなさいっ)

「あ……」

ルチアには彼らが目の前から去ったように見え。それを見て少女の顔がシュンと変わる。

代わり映えしないドレスにタキシードの中、あの3人はとても輝いて見えたから。

そんな様子を見かねたのかユピテルはルチアの頭を撫でながら言う。

「ルチア、心配かい?」

「うん……だってあの人たち、いなくなっちゃった」

「そうだね、だけど大丈夫だよ?俺と君はもうじき夫婦になるンだ。誰にも邪魔はさせない」

どこか夢心地なユピテルに対しルチアは、彼らが去った方をただただ見つめていた。