—デリン騎士団・宿舎—

「た、たのもーっ」

「なんだ?メイドなら私にお酌でもしてくれんかな」

「仮装よ!貴族街へ連れて行ってほしいの!」

はて?と突然現れたメイド……もといルッツに女騎士は顎に手を添える。

仮装ということは今宵行われる舞踏会の参加者か、だがそれがなんで騎士団に用事が?

点と点が結びつかず唸っていると、向こうからやってきた男に気づく。

「バルトロメオ!どうした、退団届けなら正式に出したところだが」

「恥を忍んで来ました団長。父上……もとい、ヴァンクリーフ公爵へ取り次いでもらえませんか」

「ほう、ヴァンクリーフ公に用か。あの方はお休みの最中だ、用もなく会わせる事はできんぞ」

「……ええ、団長。お時間はありますか?」

「ああ。見ての通り私達騎士は暇を持て余している。休憩がてら話ぐらい聞いてやろう」

「ありがとうございます」

そうしてバルトロメオは事の詳細を伝えた。

ユピテルが目の前のチャイナドレス-もとい女装したガイウスと戦った六将が一人であること。

その悪魔はルチアを手籠めにし国を乗っ取ろうとしていること。

そしてこのままでは国が滅ぶであろうということを伝える。

途中、団員の一人がガイウスに「勇者様、なんで女装を?」と尋ね睨まれていたのは余談である。

「……なるほどな。それで私は何をすればよい?」

「貴族街へ案内していただくだけで十分です。

ヴァンクリーフ卿……いえ、父上へのケジメは自分一人で付けます」

そう言うとバルトロメオは一礼し、踵を返す。それを慌てて追いかけるルッツとシン。

バルトロメオの背中は騎士時代よりずっと逞しく見えた。

「あ……団長!あの、僕らは……」

「……今回は貸しにしておこう」

久しぶりに顔を出したバルトロメオの顔は凛々しく、そしてやる気に満ちていた。

その顔を見て、団長は彼が何かを成そうとしているのを察したのだった。

—デリン・ガル貴族街—

時間帯は7時を過ぎた所、すっかり空は夜の帳が降りて魔力灯の黄色い光だけが道を照らしている。

だがその中をてくてくと歩く、なかなかに目立つ4人組がいた。

言わずもがな、これから大公爵家-もといバルトロメオの実家へ向かう三馬鹿。

そして彼等の案内を任された騎士団長である。

「申し訳ありません。勝手な理由で退団したのに案内してもらうなんて」

「お前たちだけでは門前払いされるのが目に見えている、私以外適任はいないだろう。それに」

「それに?」

騎士団長のシンが聞き返すと、彼女は少し笑いながら答える。

まるで悪戯っ子を諭すような口調で-しかしどこか懐古感に満ちた様子で。

「大公爵様に勘当されたときもそんな顔をしていたな、バルトロメオ。

お前はいつもそうだ、何かと理由を付けては私に泣きついてきたな」

「……その節はご迷惑をおかけいたしました。ですが今回は……」

「わかっているよ。ただ懐かしくなっただけだ、気にするな」

騎士団長はかつてのバルトロメオを知っている。

貴族社会に馴染めず騎士学校でも孤立し、いつも一人でいた彼を。

そして騎士団長として、彼の面倒を見ていたのも彼女だった。

そんな過去を持つ彼女だからこそ、バルトロメオの覚悟もわかるのだろう。

「……着いたぞ。私はここで待つ、何かあったらすぐ駆けつけるから安心してくれ」

「ありがとう団長さん、あんた貴族なのにいいやつね」

「貴族にも色々いるさ、ではな」

三人は改めて帝国宰相にしてバルトロメオの父-アルベルト・ヴァンクリーフの屋敷を見上げる。

貴族街だけあってどの家々も豪奢だったが、今まで見てきた中で一番大きい。

ここは別格だと入口の時点でわかった。

「これにバル住んでたの……すごい家……」

「……クソが」

バルトロメオの口から思わず汚い言葉が漏れてしまう。無理もないだろう。

彼の家は大公爵という地位に恥じぬ豪邸で、庭も広く噴水まで設置されていた。

そんな家に生まれながら彼は騎士となり、そして家を捨てたのだから。

戻りたくなかった我が家、だが必ず向き合わねばならない我が家。

バルトロメオは下唇を噛んでドアを二度叩く。

「すみません。大公爵様はお休……み!?」

「……」

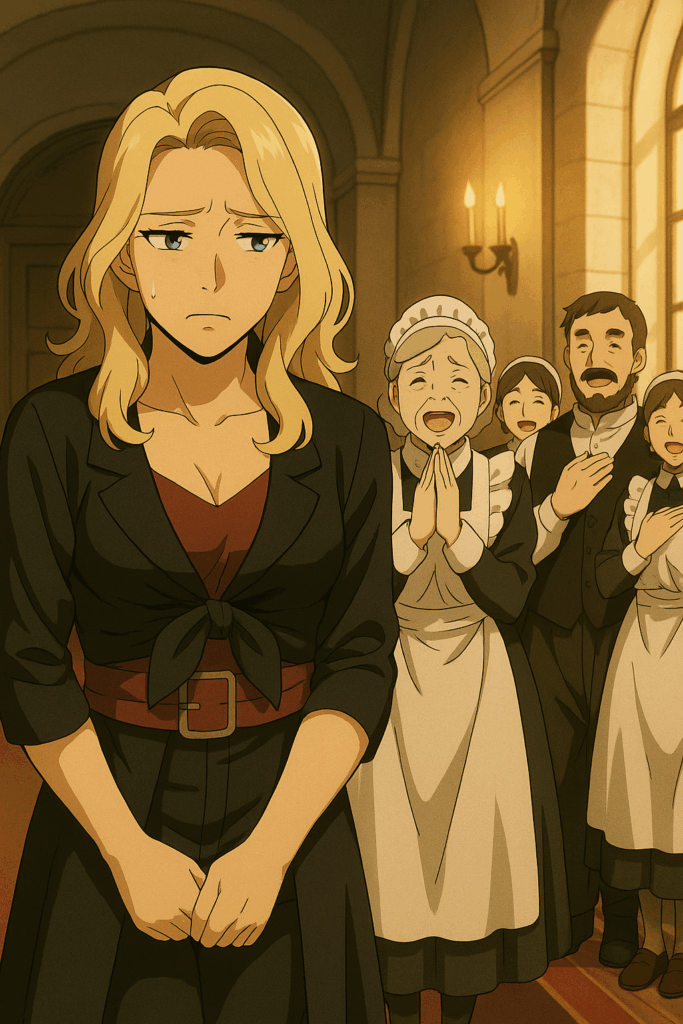

「ぼっちゃま、ですか……!?」

ドアを半分ほど開けた初老の女性-メイド長は見間違いかもと眼鏡を拭き直す。

しかし目の前にいたのは紛れもなく、バルトロメオ・ヴァンクリーフその人である。

「……お久しぶりでごぜーます」

「ええ、ええ!よくぞご無事で!」

メイド長は思わず目頭が熱くなるが、すぐに気を取り直すとシン達に視線を向ける。

そして訝し気に目を細めながら言うのだった。

「この者達は?」

「僕の友達だよ。父上はお休み中らしいけど……急いで起こしてくれ、時間があんまりないんだ」

「かしこまりました!公爵様ぁ!公爵様~!!」

10年もの間消息不明だった三男坊がいきなり帰って来たのだ。

しかもその顔はいつになく凛々しく、そして決意に満ちていた。

「……あたしたちはここで待てばいいの?」

「うん。まぁ座ってよ、ずっと石畳の上歩いて疲れたろ?」

「ありがと。でも大丈夫、あたしこう見えても体力あるから」

「じゃ俺が座るぜ」

シンは慣れないチャイナドレス姿で歩いてきた恥ずかしさからか。

ルッツより先にソファへ座って扇子で顔を隠す。

貴族街にメイドと女装男、そして御曹司がいるという異様な光景が出来上がった。

(父上……)

ルッツとシンがリラックスした様子を見せるのを横目に見やり。

バルトロメオは10年ぶりに会う父との対面への緊張を抑えるように、手の甲をつねるのだった。

「公爵さま!公爵さま!」

「……なんだ、私は見ての通り身を休んでおるのだが?」

大公爵の寝室では、普段は冷静なメイド長が大慌てで主を叩き起こす。

余程慌てているのか、眼鏡のズレにも気づいていない。

「ぼっちゃまがお帰りになりました!それも10年前行方不明になったご子息が!」

「……なに?」

アルベルト・ヴァンクリーフ公爵-バルトロメオの父であり帝国宰相である彼は、ゆっくりと身を起こす。

だがその顔はどこか不機嫌そうで……そして何かを恐れているように見えた。

「父上、バルトロメオ・ヴァンクリーフ……只今戻りました!」

「何をしておったバカ息子が!貴様の兄はもう他国の貴族と婚約を結んだというのに」

「申し訳ありません、ですがどうしても叶えたい願いがあったのです」

「ほぅ、申してみよ」

「はい……ユピテル殿下についてです、次いでの話はこの男に」

指差した先には足を閉じ行儀よく座ったルッツと、チャイナドレスを着た黒髪の男-シンがいた。

男だと直ぐ気づいたのは女としては手足が太かったのと、骨格がしっかりしていたからだろう。

10年ぶりに顔を出したと思えば、ハーフエルフと女装男を連れてきた。

相変わらずの放蕩息子ぶりに怒りを通り越し呆れが勝る。

「バルトロメオ、芸人が板についたようだが私の屋敷は見世物小屋ではないぞ」

「父上!話をお聞きください、ユピテル殿下の事で僕は戻ってきたのです!」

「断る!大体殿下がどうされたのだ!?ユピテル殿下について何を知っている!」

「ユピテル殿下は……悪魔です」

そう告げるバルトロメオの表情は真剣そのもの、嘘偽りはないように見えた。

しかしだからといって簡単に信用はできない。

そもそもバルトロメオの言っていることが本当かどうかもわからないのである。

だがここで追い返してしまうと、息子はおそらく二度と戻ってこない。

どうしたものかと考えていると後ろから声がした。

「ヴァンクリーフ卿、その者たちの話をお聞きになってみてはいかがでしょう?」

振り向くとそこには黒髪の女性が立っていた、服装を見るにデリン・ガル騎士団のものか。

ここは貴族街のド真ん中、勘当息子とはいえバルトロメオだけでは追い返されかねない。

騎士が付き添ったと考えるのは不自然でない。

だが、その騎士が帝国宰相に意見するというのは異例である。

「いえ、私も当初はこの者たちの言葉は妄言の類だと思っておりました。

しかし殿下が時折見せる不穏な振る舞いと、この者たちが言うことは驚くほど一致しております。

まずは話だけでも聞いてみては?」

「ふむ……確かにそうだな、ではバルトロメオ。話してみよ」

「……はい!」

話を整理する。

雷将-もといユピテルがデリン・ガルに来たのはちょうど1年前。

彼は亡国の王子という体で現皇帝にしてルチアの義父に謁見した。

彼が何を言ったのかは想像がつく、大方国を失った身なので保護してほしいと言ったのであろう。

だが問題はその後に起こったらしい、まず皇帝はユピテルのことをいたく気に入り。

すぐに臣下として取り立てたのだという。

「やはりダリル皇子がお亡くなりになられたのは大きかった。

次期皇帝として民からも、我々貴族からも 期待されていたのだから」

普通はどこの馬の骨とも知れぬユピテルを臣下にするはずがない。

そうなった理由は単に愛息子の死が関係している。

誰からも未来の皇帝として期待された第一皇子ダリルはその期待を裏切らず。

帝国のために力を尽くし、民からも慕われる存在であった。

だがダリルは23歳という若すぎる年齢でこの世を去った。

当然、皇帝の悲しみようはすさまじく。ダリルの国葬を終え数日は部屋に閉じこもったと聞く。

ダリルの死は皇帝に深い悲しみを与え、 そして悪魔に付け入る隙を与えた。

ユピテルは時々皇帝の耳元で何かを囁くことがある。

まるで彼の望む言葉を言うように誘導されているようにも見えた。

極めつけに皇女ルチアを異様なまでに気に入っているのだと言う。

「それで、そのユピテルとやらは何をしたいのだ?

まさか本当にこの国を乗っ取るつもりか?」

「いいえ。ユピテルは蘇らせようとしています、貴方たちを脅かした存在を」

「……魔王?」

「……この顔の傷が痛むときは決まって、あの野郎が何か企んでいるときです」

(なるほど、そういうことね……ならやることは1つだわ)

(ああ、わかってるさ……一芝居打ってやろうじゃないか)

こうして舞台は整った、後は役者次第である。

「じゃ城に戻ろう。舞踏会はこれからだよ、貴族たちが踊りだす時間だ」

「え!?またメイド服着るの!」

「当たり前じゃないか、いま仮装中だよ?シンちゃん見なよ、女になり切ってる」

「だからシンちゃんって言うな!」

シンは不満たらたらなルッツに対し(脱ぐのが面倒なのもあるが)優雅に足を組んでいた。

その態度が気に食わなかったのか、ルッツはシンの足をヒールで踏んづけた。

「いてっ」

「ほら行くよ!」

こうして三人は舞踏会へと戻る。

この夜が長い戦いになることを予感しながら-。