煌びやかな会場、豪勢な料理の数々、着飾った貴族たち。

そんな華やかな場所に不釣り合いな少女が一人いる、ルチアだ。

彼女はとても退屈そうにしていた、何故ならここには面白いものが何もないから。

ダンスなど嫌いだった、少しでもステップを間違えれば咎められる。

何より自分が踊っている姿を見ることが恥ずかしいと思っていたからである。

だが周囲が、とくに今自分と手をつなぎ夢心地になっているユピテルが許してくれない。

「ルチア?元気を出して、明日には俺たちは夫婦になるンだよ。嬉しいだろう?俺と結婚できることが」

「うん……ユピテル、私幸せだよ?」

そう答えると彼はとても嬉しそうに笑う。

笑顔を見ると胸が高鳴り、もっと彼の喜ぶ顔が見たいと思ってしまうのだ。

だが同時に不安にもなる、自分は本当にこの人を好きなのだろうかと……。

(ううん!好きよ!だってこんなに優しい人なんだもの。

でもなんで……私を見てるようで、見てないような)

「どンな挙式にしようか?ルチアが望むものにしよう。

俺は君が望むことを全て叶えたいんだ、それが夫たる俺の務めだからネ」

「そ、そう?私は……お花一杯のチャペルがいいな……」

「っ!あぁそうかい!可愛いなぁルチアは!」

強く抱きしめられる。嬉しいけど少し痛い、そして胸の奥にびりっと電気が流れ込むような感触。

この人に抱きしめられるたび感じる痛み、それがどんどん痛くなっていることへの不安。

そしてユピテルが時折浮かべる据わった目への恐怖、好きな人なのに-なんでこんなに不安になるのか。

(たすけて……)

心の奥で小さく助けを求めたときである、あの3人組がドアを開け入ってきた。

エルフ、おぼっちゃま、チャイナドレス……この代わり映えしない舞踏会で輝いていた彼らだ。

「あら?あの真ん中の男の顔は」

「聞いたことあるわ。ヴァンクリーフ卿には放蕩息子がいて、名前は確か……バルトロメオ」

貴族時代の格好をしていたことで他貴族も思い出したようにざわつきだす。

窮屈な貴族時代を思い出したのか、バルトロメオの顔が少し歪む。

だがすぐに表情を戻し、ユピテルに話しかけた……ルチアを庇うようにして。

「ユピテル殿下!お初にお目にかかります。アルベルト宰相の息子バルトロメオ・ヴァンクリーフです」

「ン?アルベルト宰相の息子の名前はアルフレードじゃなかったかイ?」

「アルフレードは僕の兄です。それで……先ほどまで皇女様と何の話をされておられたのでしょう?」

「ああ、実はね……俺はルチアと夫婦になるンだ。ちょうどどんな挙式をあげるか話をしていてね」

「ほう、それはおめでとうございます」

(キズ野郎、こいつの本性を暴けないの!?)

(蛇の道は蛇だ、今の俺たちはバルトロメオを信じるしかねぇ)

貴族同士、腹の探り合いだ。

証拠に向き合うユピテルとバルトロメオは表情こそにこやかだが、目の奥は笑っていない。

「それでねルチア?式は二人きりで挙げることにしたんだ」

「う、うん……そうなの?」

「ああ!だからバルトロメオも他の貴族達も呼ばないつもりなんだ」

(二人きり……ガイ君が言っていることが本当なら)

バルトロメオは内心舌打ちをする。

この悪魔はルチアを自分のモノにするつもりだ。

二人きりの挙式といってルチアの中に眠る魔王を引き摺りだす儀式を行うのだろう。

「おやそれは困りますねぇ!未来の皇帝の挙式が見られないなんて、民は悲しみますよ!」

「そうかい?でも大事な……そう、とても大事な挙式なンだ。誰にも邪魔されたくないくらい」

「……それは本当にルチア様と行うものでしょうか」

チャンスは今しかない、と切り込むように声のトーンを変える。

先ほどまでの貴族らしい声とは一転、底冷えするような低い声。

「どういう意味だ?」

「ルチア様は貴方様の婚約者なのでしょう?

ならば何故二人きりで挙式を行う必要があるのです」

「……それは……」

「それに貴方は先ほど仰った、『ルチア様と行う』と。他の誰かをルチア様の代わりにするつもりでは?」

「……っ!そ、そんなことはないよ。俺はルチアを愛しているンだからネ!」

動揺している。バルトロメオはそう確信し、畳み掛ける。

「ええ。本当にルチア様を祝福されたいなら陛下にも進言し盛大に見せるべきです!

それではまるで何か後ろめたいことがあるようではありませんか?」

「……くっ!もういい!俺たちはこれで失礼する!」

「あ、ユピテ……」

「急ぐよ!」

そう言い放つとユピテルはルチアの手を引き舞踏会の会場から急いで去っていった。

バルトロメオがまさかここまで舌戦が上手いとは思わなかった。

なんにせよ助かった。これで第一関門は突破だ。

「さて、ユピテルは相当動揺してるよ。もう1回畳みかければ完全にボロが出る」

「あぁ。じゃ次は俺に任せな」

「……作戦はあるのかい?」

「あいつの怒らせ方はよく知ってんのさ」

シン-ガイウスは優雅に扇を翻しながら口角を吊り上げる。

その顔は勇者というには獰猛で、魔王というには清々しかった。

—会場・大広間

(あの野郎ぉ…この国を乗っ取ったらすぐにでもギロチン送りにしてやる)

「ユピテル、あのね……」

「ン?ルチア、どうしたンだい」

「わたしも……挙式はみんなに見せたほうがいいと思う、な…

あ。ユピテルがイヤならいいよ?でもお父様や宰相の人たちにも……」

ルチアもバルトロメオに「後ろめたくないなら皆に挙式を見せるべき」と言われ気が変わったのか。

言いづらそうに両手の人差し指同士をつんつんしながら提案をする。

だがユピテルは先ほどと違い、その提案に表情を険しくさせた。

「それはできない」

「どうして!?お父様達だって心配してると思うよ?きっと……」

「俺はねルチア……君がいればそれでいいンだ。

だから君に余計な心配をかけたくないンだ」

「……でも」

あぁまただ、ユピテルの目が据わった。怖い。

この人の目は時々怖い、そしてこの目をしているときはいつも決まってる。

自分がこの人の思い通りにならなくなる時だと、ルチアは直感で感じ取っていた。

だから彼女は自分の意思を引っ込める、ユピテルが望む言葉を吐くのだ。

自分はこのままユピテルの言いなりなんだろうか、そんな不安がよぎった時。

バルトロメオの隣にいたメイドの女の子とチャイナドレスの……お姉さん?が歩いてきた。

とっても目立つから覚えていた顔ぶれだ、彼らは何の用だろう。

「先ほどぶりです。私はシン、バルトロメオぼっちゃんのボディガードを務めさせていただいております」

「はぁ……」

「それで、隣のこの子はメイドのエーア」

ルッツは言い淀みを偽名にされた羞恥心から、そっぽをむいてカーテシーをしてみせる。

しかし、そのまま動く気配がない。どうしたんだろう。

「バルトロメオさんの従者さんが、わたしとユピテルに何の用事が?」

「ユピテル殿下の噂を耳に入れていただきたいと」

「……どうぞ」

「下々の民が、ユピテル殿下は夜な夜な浮浪者を甚振っているとか」

「ッ!?」

その言葉にルチアは顔が凍りつく。

ユピテルがそんなことするはずない、そう信じているのに。

そんなことしないよね?と顔を見上げると、ユピテルは青ざめた顔をしていた。

「ユピテル……?」

「違う!俺はそんなことしてないよルチア!」

「あぁあともうひとつ……轟雷将軍はまだ生きている、とか……。

そして轟雷将軍は弱い者いじめが好きだそうですよ?そう、浮浪者とか」

最初は正体を悟られぬよう、扇で顔を隠すように喋っていた。

しかし言い終わるころには扇を閉じ、不敵に笑っていた。

「そして、轟雷将軍の名はケラヴノス。もっと正しい言い方をすれば」

次の瞬間、ユピテルは行動を開始した。

懐に手を入れ、そこから拳銃を取り出すと それをシン目掛け撃つ!

突然の凶行に令嬢の悲鳴があがり、銃声が響く!

「……ルチア怖がらせてすまないね、この中華女が鬱陶しかったもンでさ」

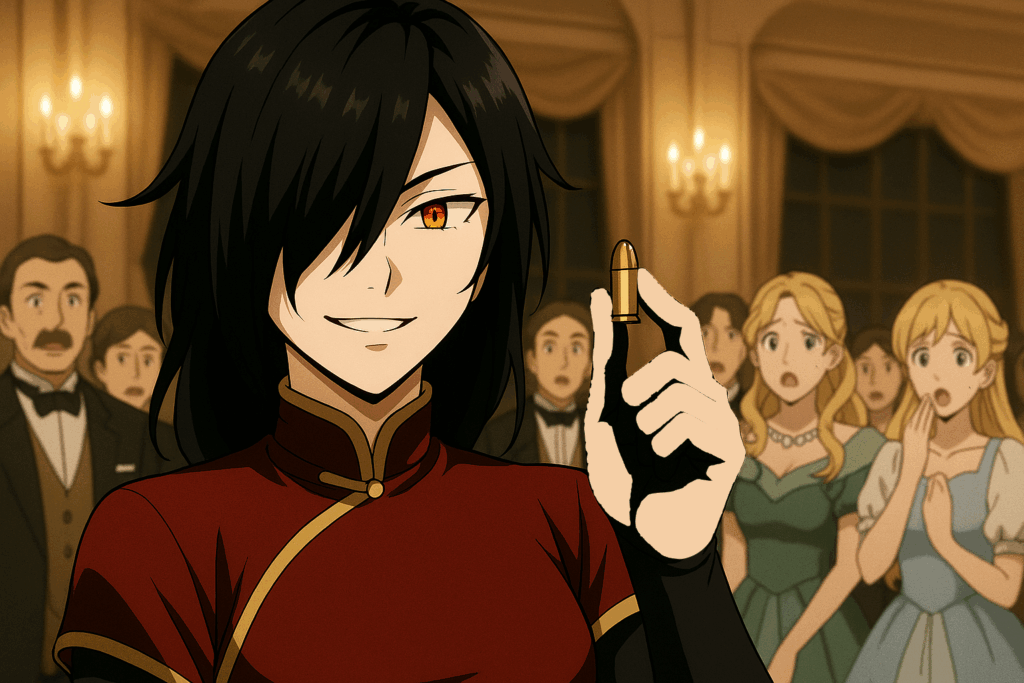

「殿下、私の話はまだ終わっていませんよ?」

「な……」

シンは其処に変わらず立っていた。

軽く曲げた人差し指と親指の間で弾丸を挟んで止めたまま、うっすら笑みさえ浮かべている。

シンはゆったりと紅の扇子を開き、頬に当てて涼をとる仕草を見せた。

「フフフフ」

その笑みは、明らかに相手を見下す余裕を含んでいる。

「わたくし怒っていませんよ?」

「ただ、咎めただけです。次期デリン皇帝としてはしたない、と思っただけです」

涼しげな声とともに、彼女の指先で潰された弾丸が、鈍い音を立ててぐしゃりと変形した。

床に落ちたそれを見て、ざわめきが一気に広がる。

人間離れした光景に、ルチアは何が起きているのかと赤い瞳をまんまるくする。

彼女の姿は獣同士の威嚇に巻き込まれた雪兎のようだ。

(そうか、そうだよなァ……!虹色の目ェした人間なんて!

アイツしか見たことがねェ、 そうかこいつァ……!)

ユピテルは目を見開くと同時に笑い出す。

そして指を鳴らしながら部下を呼びつけるとこう言った。

「おい、こいつらを捕らえろ!多少痛めつけても構わンッ!」

退屈なダンスホールは闖入者にぶち壊され、一気に騒々しくなる。

先程しつこくいいよっていた成金男も貴族の令嬢も全員が我先に逃げ出し。

「あっ……あ……待って……わたし、まだ……」

ユピテルすら完全に頭に血が上り、おろおろするルチアに気づかない。

そんな彼女の前にシンは風のごとく駆け寄ると抱きかかえる。

バルコニーまで跳躍し、下ろすと粗相をしたと言わんばかりに頭を下げる。

徹底してフーロンの武闘家になりきってるのか、挨拶も拱手礼のままだ。

ルチアはおずおずと挨拶を真似……そして思う。

この人、女性にしては胸も硬いなと、更にさっきの声は明らかに女性としては低すぎたのだ。

「もしかして……殿方で、ございますか……?」

「えぇ、事情がございましてね」

「……その事情とは?」

「秘密です」

口元に指を添え微笑むとすぐ真剣な顔になり、バルコニーから軽やかに飛び降りた。

飛び上がった拍子に赤いチャイナドレスが、まるで炎のように翻り揺らめく。

「綺麗……」

皇女はひとりごちる、あれが噂に聞く舞というものだろうか。

そんなことを考えている間にダンスホールでは戦いが始まっていた。

「ユピテル殿下はどうされたのかしら!?フーロンの民にあんなに激昂するなんて」

「確かにフーロンの民は独自の文化があると聞いたけど

…思い当たるものがありません、むむむ」

「ユピテルは国賊だ、証拠は掴んだ」

「ヴァンクリーフ卿!?こ、これはお久しゅうございます!」

貴族たちの前にバルトロメオの父親ことヴァンクリーフ公爵が現れる。

思い思いに騒ぎ立てていたのが一斉に静まり一斉に跪く。

ヴァンクリーフ公爵家といえば代々続く由緒正しい家柄であり、皇帝の右腕である。

その影響力は絶大で皇帝ですら頭が上がらないと言われている程だ。

そんな彼が現れたということは即ち皇帝の意思を伝える使者であることを意味する。

「し、しかし国賊とは……?あの方は皇女様の婚約者候補」

「息子とその同伴者から、ユピテルは陛下を洗脳し皇女を手込めにして操ろうとしていると聞いた。

よって反逆罪とし、この場で処断する!」

「なんですと!?」

「そ、それはまことですかな!?」

「ああ、そうだ。今から私が証人になろう、誰か異論はあるか?」

「……」

沈黙、誰も異議を唱えない……いや、唱えられないというのが正解だろう。

なにせ相手はこの国の重鎮、逆らえばどうなるか分からないからだ。

誰もが恐れている中、一人手を挙げる者がいた。それは……。

「……ヴァンクリーフ卿、少しだけ時間をください」

「ルチア様……」

「ユピテルが本当に悪魔か、この目で見届けてからに致しましょう」

「……うむ、まだ憶測でしかない。なら最後まで見届けよう、あの者が暴く真実を」

そう言って二人は頷き合う、そんな二人を見て他の面々も覚悟を決めるのだった。