デリンクォーラ帝国 帝都「デリン・ガル」離宮にて。

「ルチア様。本日もお勉強いたしましょう」

「……はい」

ルチアは今日も勉強をしていた。帝王学。

歴史、経済、帝王学、帝王学、帝王学……帝王学ばかりである。

毎日勉強と帝王学、そして魔法の訓練だけを繰り返す日々だった。

だがそれももう終わるかもしれないと彼女は思った。

(今日こそはお父様から何か言ってもらえるかも)

彼女がそう思うのも無理はない、ここ最近の父の様子は少しおかしかった。

父王-デリン・アンブロジア17世はどこかソワソワしていて落ち着きがなかった。

いつもだったら自分に厳しく接するのだが、最近は妙に優しいのだ。

(もしかしてわたしを見放すのかしら)

そう考えると胸が痛くなる。

自分はいらない子なのだと宣告されるような気分になるからだ。

(いやだ、捨てられたくない)

そんなことを思っていると、部屋のドアがノックされた。

入ってきたのは宰相の一人ヴァンクリーフ卿である。

「皇女様、ユピテル皇子があなたとチェスを指したいと」

「……わかりました。すぐ向かいます」

「……また兄上のブローチを?」

「ええ。わたしは兄上がどんな方かは知りませんが」

夜空のように美しく煌めく楕円形のブローチを手に取り眺める。

ルチアを皇帝が養子に迎えたのは、第一皇子の死によるところが大きい。

ダリル・アンブロジア。

聡明で優しく、誰からも愛されていた兄。

彼が亡くなったとき誰もが悲しみに包まれ、特に皇帝は愛息子の死に塞ぎこんでいたそうだ。

そんな時に勇者一行が、おくるみに包まれた自分を持ってきたそうである。

魔王の転生体である自分をその場で殺そうという声もあがったそうだが。

生まれたものに罪はないと意見が真っ二つに割れ。

片側が折れる形で皇帝に預けたのだとか……だが、そのさいの大喧嘩は大きく。

勇者PTは程なくし瓦解したという、なんだか自分のせいでと申し訳ない気持ちにもなる。

ただ一つだけ言えることがあるとすれば、彼らの判断は正しかったということだ。

彼らが帝城に自分を連れてきたことで魔王軍に洗脳教育をされることもなく、 今に至るのだから。

(兄上、もしもいらっしゃるならお守りください)

そしてヴァンクリーフ卿の大きな手を取り、ルチアは自分を待つ。

婚約者候補であるユピテルの元へ向かうのだった。

ユピテルの部屋の前に着くと、執事らしき男性が出迎えてくれた。

彼に促され、中に入ると、そこには一人の青年が立っていた。

(この方がユピテル……?)

美しい金髪をした青年がそこに立っていた。

彼は優しそうな笑みを浮かべ、こちらに向かって歩いてきた。

「お初にお目にかかります。俺はユピテル、貴女の婚約者候補です」

「はい。わたしがルチア・アンブロジアです」

「まあ立ち話はなンだ、チェスを指しながらでも話しましょう。俺は貴女のことを知りたい」

ユピテルという男は意外にも紳士的だった、もっと傲岸不遜なものと思ってた。

だがどこか危険なオーラを感じる気がする。

そう感じる理由は頬に刻まれた黒い雷のようなフェイスペイントのせいだろうか?

それとも単に直感なのか?わからない。

チェス駒を交互に置きながら会話を続ける、ユピテルと話す時間はとても楽しかった。

自分が皇女であるという事を忘れてしまう程に。

「しかし魔王の転生体を皇帝の養子にするとは……さぞ揉めたことでしょう」

「ええ。でもわたしを預けたのは他ならぬ勇者様の決断ということで……でもそのせいで」

「おぉ、くわばらくわばら……魔王を討った勇者が様もない」

「ユピテル様、皇帝陛下はわたしのことをどう思っていらっしゃるのでしょうか?」

「……貴女次第でしょう。陛下が退位された暁には正室に立てるやもしれません」

「そうですか……それはよかったです」

こうして始まったチェスの対局だが、ルチアの圧勝だった。

ユピテルは悔しそうな顔をするどころかむしろ嬉しそうで、ますます不気味さを感じた。

そして一局終わるごとに彼はルチアを褒め称えてきた。

褒められるのは嫌いじゃないが、まるで幼子をあやすような言い方に少しイラッとする。

だが同時に彼の優しさも感じる、だからか悪い人ではないのかもしれないと思った。

そして最後の一局が終わったとき、ユピテルはこう言ったのだ。

「それよりルチア様。そろそろ互いに敬語はやめませンか?夫婦になるのですから」

「え?ふっ……うふ!?」

「皇帝陛下より貴女を娶るようにと命じられておりまして。

ルチア様さえよろしければ、俺の妻になっていただきたい」

「え……ええ!?」

突然の求婚に頭が真っ白になった、だが同時に胸が熱くなるのを感じた。

今まで異性からこんなストレートに告白されたことなどないからだ。

(どうしよう、わたしこの人のこと何も知らない)

でも悪い気はしなかった、この帝城で話す相手と言えば護衛のロイヤルガードか。

宰相のヴァンクリーフ卿くらいで、まともに異性となんて話したこともない。

それにユピテルは優しいし紳士的だし……悪い人ではないと思う。

「あの……わたしでよろしければ喜んで」

「よかった!これで俺は貴女を独占できる!」

(あれ……?)

一瞬彼の目に、暗い光が宿ったような気がしたが。

すぐドアを開け入ってきたユピテルの付き人と思わしき執事に意識が向く。

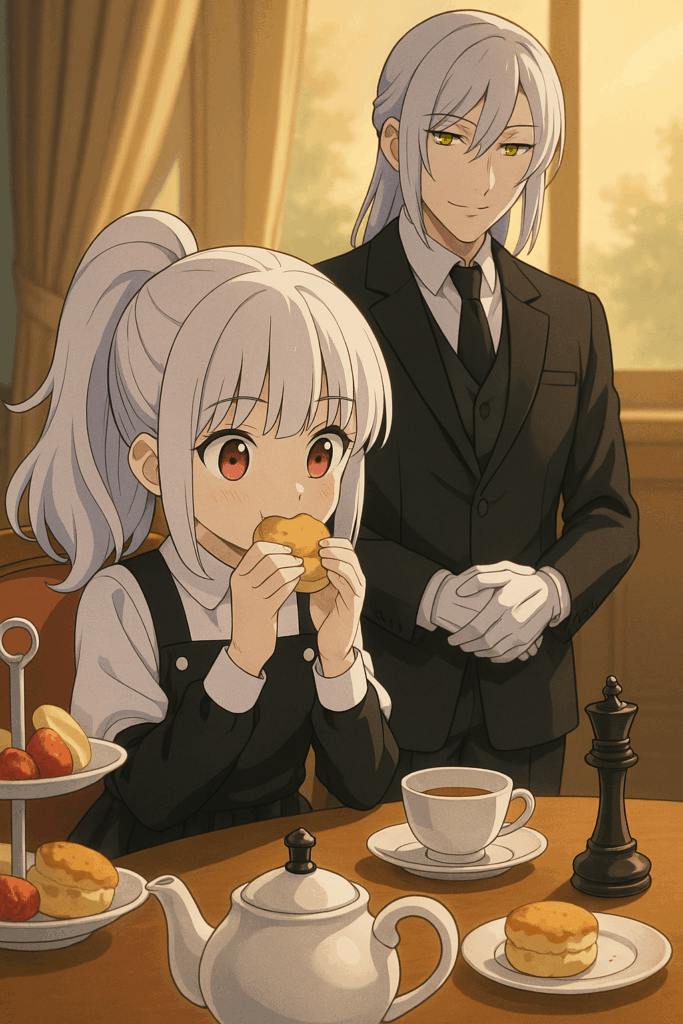

彼は慣れた様子でお菓子とティーポットを準備していく、いつものアフタヌーンティー。

違いは憂鬱さより嬉しさが勝っていることだろうか?

ルチアがこの人は誰?と見上げてると。

執事の青年が気づいたように、目だけこっちに向け微笑んできた。

ユピテルとはまた違う。銀色の髪に金色の瞳、まるで雪のような。

「彼は俺の執事、カリストです」

「カリストと申します。どうぞお見知りおきを皇女様」

「はい、こちらこそ」

名前を聞きながらルチアは何かが引っ掛かって首をひねる。

ユピテルにカリスト、この名前をどこかで聞いていた気がする……どこで?

わからない、カリストに差し出されるまま。

スコーンにクロテッドクリームとイチゴジャムをつけて頬張る。

小さい口を動かし、少しずつ齧るその姿は雪兎を思わせた。

「あぁそうだ……夫婦になるって話ですが」

「……すいません。急に言われてどうすればいいか」

「では先ず敬語をやめることから始めましょうか?少しずつでいいのです」

「あ。そうですね……ゆ、ぴてる……ユピテル。これでいい?」

「うン。すごくいい、可愛いよ。俺の花嫁さン」

急に歯が浮くようなことを言われ顔が真っ赤に染まるが。

同時にルチアはユピテルの危険な本性を感じ取った。

夢心地というように細められた金色の目は獲物を見つけた肉食獣のようにギラついていたのだ。

爪を研ぐ豹のように、牙を研ぐ獅子のように。

「あっ、じ、じゃあわたしはこれで……」

「ルチア?結婚式の話だけど……」

「い、いえ!これから家庭教師が来るので!では失礼!!」

「ちょ、ちょっとルチア!!」

逃げるようにユピテルの部屋を出て、廊下を走る。

後ろから呼び止める声が聞こえるが聞こえないふりをする。

逃げられた-皇女が完全に見えなくなったあと。

ユピテルは先ほどの柔和な雰囲気から一転し。

端正な面差しに似合わぬ邪悪な笑みを浮かべた。

「勘のいいガキだ。せいぜい足掻きな、ルチア」

それはこの帝国の闇を象徴したような笑みだった。

ユピテルは椅子に再び腰掛け、カリストに紅茶の用意をするよう指示する。

「かしこまりました。しかしよろしいのですか?」

「何がだ」

「あの皇女様です。ずいぶんユピテル様を警戒されているようですよ?」

「ああ、ルチアは俺を警戒してる。

まァ無理もないさ、俺は皇女様から見れば帝国の皇子でもなンでもない。

いきなり求婚する野郎なんて信用できンわな」

「……ユピテル様のおっしゃる通りです」

カリストの言うように、ユピテルは最初からこの展開を読んでいた。

そしてあの皇女が自分を警戒し、逃げだすことも全て計算済みだ。

カリストの前でユピテルは先ほど遊んだあと。

片付けていなかったチェス盤に駒を置き始める。

ルチアに見立てられた白のクイーンをじっと見つめ。

「女王様は足が速い。ただ追い回すだけじゃいつまでも捕まらない。だったら……」

彼は白いクイーンを囲むように、黒い駒を配置していく。

クイーン-ルチアを追い詰めるために。

「しっかり囲って、追い込んで、それから……」

チェックメイト。

そうつぶやいてユピテルは黒駒で埋めつくし、そして嗤う。

「捕えてやる」

—-

ルチアは自室に戻り、動悸を抑えるように胸を手をあて肩を上下させていた。

怖い、何が怖いのかわからないが、あのユピテルという男が怖い。

こんなに怯えてしまって、自分は本当に彼と婚礼を結べるのだろうか?

そして……彼と婚礼出来なかった自分は、どうなるのだろうか。

(わたし……これからどうなるんだろ)

ベッドに倒れこみ枕に顔を埋める。不安が胸の中で渦巻き、涙がこぼれた。

そんな時だ。

「皇女様」

「ひゃっ!?カリストさん?」

「カリストとお呼びください、ルチア様」

執事の彼が入ってきたのだ。音もなく現れたので思わず飛び上がってしまう。

彼はベッドサイドまで来ると、一礼して話し始める。

「ユピテル様のことでお悩みですか?」

「……はい」

「では僭越ながらこのカリストがご相談に乗りましょう。何かお困りでしたら」

カリストは髪が揺れる度、ひんやりした空気を感じる。

それは彼の視線がまるで刃のように鋭いせいだろう、視線だけで殺されてしまいそうだ。

「ありがとうございます……でもこれはわたしの問題なので」

「問題ですか?もしかしてユピテル様に怯えているのですか?」

「……はい」

カリストは顎に手をあて少し考えこむ素振りをみせると、やがて納得したように頷く。

そして再びこちらを向き、諭すような優しい口調でこう言ったのだ。

「皇女様、あなたはユピテル様を誤解しておいでです。彼は素晴らしい方ですよ」

「……でも、ユピテルは怖いんです。なんだか自分が自分でなくなるような……」

「ルチア様、それはきっと気のせいです。あなたは皇女であられる前に。

一人の女性なのですよ? その恐怖は女性として当たり前のものでしょう」

カリストの言葉は優しくルチアを諭すようで、まるで母親のようにも感じられた。

「それに……貴女は今まで、男性と面と向かって。

話すことはなかったのでしょう?初めてというのは何でも恐ろしいものです」

「……はい。ロイヤルガード達とも殆ど宰相たちが用意した台本で話してました」

「でしたら尚更です。ユピテル様のように話しやすい男性と接し、慣れていきましょう。

彼はきっと貴女の良き夫となるはずです」

カリストの言葉にルチアはどこか安心したように頷いた。

そうだ、自分は皇女なのだ。そしてあの皇子の妻になるのだ。

怖いからと言って逃げていてはいけない、彼を受け入れてこそ妻だろうに。

「ありがとうございますカリストさん……わたし、努力します」

「フフ……ええ、その調子でございますよ。未来の王たるもの、自信を持たねば」

先ほどよりは打ち解け、はにかんだ笑みを浮かべるルチアとカリストの間には少しだけ擦れ違いがあった。

ルチアは「皇帝」を意味する王と思って聞いているが。

カリストが言う王とは「皇帝陛下」のことではない。

彼が言っている王とは「魔王」のことである。

だがそんなことを知る由もないルチアは、カリストの励ましに勇気づけられた。

「はい、わたし頑張ります!」

「その意気ですよルチア様」

こうしてルチアはユピテルとの結婚を前向きに考え始めたのだった。