—そのころのアルキード王国—

「ロディ・アルドレッド、参上致しました」

「うむ。ロディよ、勇者を演じることで不備はないか……?」

「ええ、まぁ勇者信仰について色々勉強しましたから……はは、は……。」

同じ頃の偽勇者、もといガイウスの弟分ロディ。

ラピアに訪れたついでと王城に立ち寄っていた。

アルキード城上空は雲1つない青空、吸い込まれそうな青に白。

ロディとガイウスの今の姿を暗示しているようだった。

勇者を演じろと言われてから、ロディはずっと考えていたことがあった。

それは勇者とは何かということだ。

今まで勇者とは聡明英知、正義感溢れる人間だと思っていた。

アルキード王国は他国より勇者信仰が根強かった。

だがそれがガイウスを追放する要因になろうとは。

こうして話は終わり、謁見の間を後にしたのだった。

その後、ロディは城下町を歩いていた。

「あ!勇者様だー!」

「ほんとだ!勇者様だー!」

子供たちが自分に気づき駆け寄って来る。

そして口々に言うのだ。

「ねぇねぇ勇者様!魔王を倒したらお姫様と結婚するんでしょ!?」

「え!?い、いやそれは……」

「わたし大きくなったらね?勇者様のお嫁さんになりたいの!」

「い、いやいや俺。まだ16だからね?結婚出来るのは18歳からだよ?」

「えー?でも勇者様は大体聖女サマやお姫サマと結婚するって」

「う……それは……」

「ねぇいいでしょー?」

子供たちの無垢で純粋な瞳に、思わずたじろぐ。

確かに御伽噺の中ではそうだ、しかし現実はこうだ。

魔王を討った「本物の勇者」は追放され、彼をよく知る自分が代役として選ばれている。

もし仮に魔王を倒したところで、自分が選ばれるのだろうか?

子供たちには夢物語かもしれないが、現実は残酷である。

「ねえ勇者様!お姫様と結婚して!」

「……ごめん」

「えー!?なんでー?」

「俺は子供だから、結婚できるの18歳からって言っただろ?」

自分は確かに子供が憧れる存在だ、だがそれは所詮子供だましに過ぎないのだ。

真実を知ってしまえばきっと失望して傷つくだろう……それだけは嫌だ。

そんなときだ、声を掛けられたのは。

「勇者様でいらっしゃいますか?」

「貴女は?」

「レオノーレ、アンスロポス連合から巡礼に参りました」

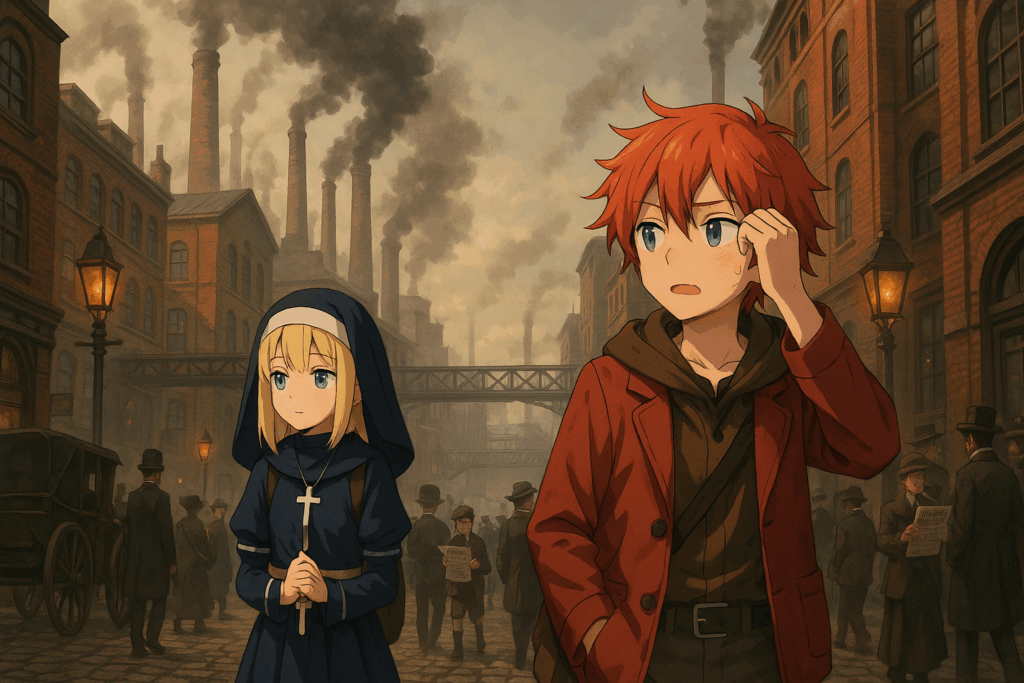

シスターヴェールに白い杖をつき、人形のように端麗かつ無機質な顔つきの少女だった。

人形のようだと感じたのは無表情もあるが、その目は曇り硝子のように濁っていたからだ。

「巡礼?」

「はい。聖教信徒は、洗礼と共に勇者信仰が強く残る地に巡礼する習わしがあります」

(あ……このひと目が見えないんだ)

白い杖をついた人は目が見えないから、優しくしなさいって両親に言われていた。

だからロディはレオノーレにこう聞いたのだ。

「……目が悪いんですか?」

「はい。目の病気で」

「聖女さまなのー?」

「違います、私はただの巡礼者です」

子供たちの無邪気な質問攻めに対してもレオノーレは微笑みも浮かべず淡々と返す。

瞳を動かしたところで捉えるものがないからか?

それとも目が見えないことを自覚しているからか。

ロディは少女の歩みを見て、ふと首をかしげた。

「なぁ……巡礼って、貧民には死刑宣告みたいなもんだって聞いたけど」

レオノーレは立ち止まらず、静かに答える。

「昔は、そうでした。巡礼には二種類ありました。

富裕層の護衛付きの“白巡礼”。

護衛も、食糧も乏しく、貧しい者が命を落とすことも珍しくなかった“赤巡礼”。」

ロディは思わず顔をしかめる。

「……つまり、赤を引いたら終わりってことかよ。えげつねぇ」

レオノーレは小さく頷いて言った。

「……魔王を討ち果たし、生きて帰還された神官様。

その方が教皇猊下に直談判され、巡礼は危険な“赤”と“白”に分かれるものではなくなりました」

ロディは眉をひそめ、しばし黙り込む。

「……魔王討伐した神官? 勇者で神官様? 属性盛りすぎじゃねぇか、それ」

ぼやくように吐いた言葉に、レオノーレは反応を示さなかった。

ただ足音を響かせ、静かに歩き続ける。

その横顔は涼やかだが、瞳は曇り硝子のように虚ろで、どこを見ているのかはわからない。

ロディは頭をかきながら、心の中で付け足した。

(ま、そんな人が実在するなら、兄貴に匹敵する化け物だな……)

レオノーレはわずかに息を整え、続けた。

「今は、巡礼は命を落とす危険の少ない“歩みの祈り”へと姿を変えました。

ですから、私のような者でも……こうして歩いていけるのです」

虚ろな水色の瞳は、まるで曇り硝子の向こうから光を探しているように見えた。

王都ラピアの大通りは、煤煙に霞んでいた。

高く伸びる煙突からは絶え間なく黒煙が吐き出され、石畳の道には煤の粉が薄く積もっている。

通りを行き交う人々は多種多様。

礼服姿の紳士、煤けた作業着の工員。

新聞を抱えた少年、花を売る娘。

馬車の車輪が轍を刻み、その上を煤混じりの霧が漂っていた。

「……暑いな」

ロディは額の汗を拭い、隣を歩くレオノーレに声をかける。

「涼める場所、探さない?どっかカフェとかさ」

見上げれば、レンガ造りの建物の一階に、看板を掲げた喫茶店が並んでいる。

扉の隙間からは焙煎豆の香りが流れ。

煤と機械油の匂いに混じって、ほっとする温かさを漂わせていた。

「……いいですね」

レオノーレは静かに頷く。

煤煙に濁った空気の中で、その返事は小さく澄んで聞こえた。

扉を押して中に入ると、外の煤けた熱気が嘘のように引いた。

天井の角に取り付けられた銀の魔導器が冷気を吐き出し、石造りの室内を涼しく保っている。

「……うわ、涼しい!」

ロディは思わず肩を落として息を吐いた。

レオノーレはわずかに首を傾げただけだが、その表情は少し和らいでいるように見える。

店内は木の梁とレンガ壁に囲まれ、磨かれた床板がしっとりと暗い光を放っていた。

丸テーブルの上には白磁のカップが並び、紳士や工員がそれぞれ談笑している。

ガス灯の明かりが柔らかに揺らめき、壁際には真鍮の大時計がカチリと時を刻んでいた。

近くの席では、新聞を広げた男。

ロディの目に飛び込んできたのは、一面の大きな見出し。

「炭鉱都市でラッダイト運動! 危うく工員が犠牲に」

「……ノルトンか」

ロディは小声でつぶやいた。

レオノーレは無言のまま、新聞のざわめきに耳を傾けていた。

ロディは新聞の見出しを見つめながら、言葉を失っていた。

工員が職を奪われ、怒りに任せて機械を壊す。

その行為の痛ましさが、胸の奥に重く残る。

レオノーレもまた、涼やかな顔に影を落としていた。

そんな二人の前に、エプロン姿のウェイトレスが軽やかに現れる。

「お客様、よろしければいかがですか? 最近、冷蔵の魔導技術が安定してきまして」

彼女は小さなガラス器を示す。そこには色とりどりの冷菓が盛られていた。

「暑い日でも、こうしてジェラートをご提供できるようになったんです」

ひんやりとした甘い香りが、煤煙の残る空気を柔らかく切り裂く。

ロディとレオノーレは、互いに目を合わせ、ほんの一瞬だけ複雑な微笑みを交わした。

機械は、人から居場所を奪う。

だが同時に、新たな幸せをもたらす。

冷たい菓子を口に運びながら、二人はその矛盾を胸に抱いたまま、静かに夏の午後を過ごした。

ジェラートを食べ終え、手持ち無沙汰になって窓の向こうを眺め出した時だった。

突然、あの少女が核心をついてきたのは。

「……ところでよいでしょうか」

「はい」

「神官様が、アルキード王国の勇者は長身だと言っておりました」

「げ……」

そう、ガイウスはとても背が高い。だから彼の声はよく通る。

勇者は背が高いと聞いた事に違和感を抱いたようで、顎に手を添えている。

「レオノーレさんあの……すいません」

「何が?」

「僕。本物の勇者ではありません……兄ちゃ、いや勇者様は国を出て、僕はその代理です。

兄ちゃ……勇者様は僕がその役目を引き受けたのを見て安心して国外に行きました」

「そうですか」

「それだけですか?」

「ええ」

彼女は表情を変えずに、ジェラートを食べながらそう返すのみ。

拍子抜けしたロディはつい思ったことをそのまま口に出してしまった。

「驚かないんですか?僕の話……」

するとレオノーレは手を止めてしばらく考え込むとこう返してきたのだ。

「目で判断するにも濁っていてよく見えないので、勇者様かどうかなんてわかりません」

「あ……」

そうだ、彼女の目は病気のせいで濁っている。だから目で相手を判断できないのだ。

ガイウス最大の特徴である、深紅の髪に虹色の瞳もレオノーレには分からない。

「……レオノーレさんはいつまでこの国にいるんですか?」

「聖夜祭まで、あの祭事は聖教が最も重視する日です。

その日に子供たちは洗礼を受け、聖教の信徒となります」

「へぇ……じゃあレオノーレも洗礼名で?」

「はい、顔には出ていないかもしれませんが喜んでいます。アンスロポス連合では大人の証なので」

「そうなんですか……あ、もうこんな時間か。じゃあ僕はこれで失礼しますね!」

ジェラートを食べ終わり席を立つと、レオノーレも立ち上がった。

「私もここで失礼いたします。それでは……」

「はい、また会いましょう」

不思議な巡礼者の少女と別れるときには昼下がり、日暮れまでに帰らないと。

ロディはディノス行きの馬車の荷台へぴょんと飛び乗った。

また彼女と会える気がする。

そう思いながら昼下がりのラピアの街並みを馬車に揺られ。

少年は故郷ディノスへの帰路に着くのであった。