—六将たちの邂逅・帝都編—

「ネプトゥヌスお嬢様、客人の方がいらしました」

「誰ですの?」

「ユピテル様です」

「最高級の茶葉を用意なさい、あの男あぁ見えて舌が肥えていますからね」

「はい、かしこまりました」

ネプトゥヌスが執務室で仕事をしていた、内容はとりとめもないもので。

従者の1人がやってきて客人が来たことを伝えに来た。

作業中の書類を一旦保存すると猫のように伸びをする。

六将は魔王復活のため一旦解散し、それぞれが得意とする部門に散った。

ネプトゥヌスは元々王族出身というのもあって貴族社会に馴染むのは造作もない事。

今ではすっかり令嬢が板につき、帝国での立場強化に力を入れていた。

「お嬢様、お茶を淹れました」

「ありがとう。あと今日はもうひとり分用意してちょうだい」

「かしこまりました」

ネプトゥヌスはお茶を口に運びつつ、やってきた客人を招き入れる。

すると部屋に1人の男が入ってきた。

金色の髪に瞳、頬の黒い雷。変わりないようで何よりである。

隣にはカリストも見え、完全に執事になりきっているのか胸に手を当て微笑んできた。

「よぉネプ。奇遇だな?俺とお前が同じ帝都に入り込むなンてよぉ」

「わたくしは比較的マシな場所を選んだ結果ですのよ、それで。あの娘には会えましたか?」

「会ったよ。覚醒の兆しはない、それどころか自分を人間だと思ってる」

ユピテルはそう言いながら椅子に背を預ける。

そのまま足を組んで、ふてぶてしく肘をついてスコーンを手で掴んで口に運んだ。

ルチア・アンブロジア。

現皇帝の養子であり、かつて忠誠を誓った存在。

主とは似ても似つかぬ弱々しい雰囲気の皇女にして転生者。

かつての災厄は今ではすっかり牙を抜かれていた。

「本気で言ってるんですの?あの血も涙もない悪魔が」

「疑うなら自分で確かめりゃ良いだろ?」

ユピテルはそう吐き捨てるとお茶を口に含んで飲み込んだ、そして一言。

「マッズゥ……」

「失礼な。これでも最上級の茶葉を使ってるのですのよ?」

「魔族には物足りねンだよ。帝国を乗っ取るまでは

血肉もろくに喰えねぇのか、あーウゼェ」

ユピテルは椅子に腰掛けたまま長い脚をゆっくりと動かし始めた。

その無作法な姿にネプトゥヌスは眉を顰めるが、いつものことなので気にしない。

これでドア一枚くぐれば皇子として完璧な作法をしてのけるのだから大した男だ。

「で、用件はなんですの?」

「なにって」

「とぼけないでください。六将に召集をかけたのは貴方でしょう?」

ネプトゥヌスの言葉を聞いてユピテルは少し黙り込み天井を見つめる、だが数秒と経たず口を開いた。

「……あのガキを叩き起こす、魔王としてな」

いつもの軽薄な態度は身を潜め、代わりに殺気を全開に放出するユピテル。

ネプトゥヌスはその姿に一瞬気圧されるが、すぐに立て直す。

「やはり、そういうことですのね」

「俺は勇者どもにあの方の首が落とされるのを止められなかった。

腹切って死のうかと思ったが生憎俺は魔族だ。

この核が無事なうちは、腹切っても首はねても死にやしない」

胸から浮き出た黄色い宝石を指先でいじるユピテル。

この核が彼の生命の源であり、それが無事なうちは死ぬことができない。

「相変わらず、面倒な男ですこと」

「ハッ!魔族が面倒じゃなかったことがあるか?」

「そうですわね」

ネプトゥヌスは諦めたようにため息をつき、手のひらに顎を乗せた。

そのまま手を頬に沿わせて頬杖をつくと不遜な態度で問いかける。

「それで?あの娘を起こす具体的な方法は?」

「ちょうどいいことに俺はいま皇帝陛下に信頼されてる。

それでルチアを俺の婚約者にする、頭でも弄りゃ嫌でも出てくるだろうよ」

「相変わらず強引な男。……焦っていますのね?老いに」

老い、の二文字にユピテルの粗野ながらも余裕に満たされていた表情が一瞬翳った。

ほんの一瞬であるが、ネプトゥヌスは見逃さなかった。

六将は魔王が存命である限り悠久の存在、しかし「王」を失えばその命は潰える。

今の六将は「核」を保つ存在がいなくなったことで、急速に肉体が崩壊しているのだ。

ユピテルが「その時」を恐れている事は。

勇者たちに敗走し、隠れ潜む様になってから薄々察していた。

日に日に。皺や肌荒れを隠すための化粧道具が増えていく。

それを見るのはネプトゥヌスも忍びないと思っていたのだ。

「老い!?ハッ!そりゃこの肉体が老いてるのは事実だ、だがそれとこれは別だろうが!」

ユピテルは机に手を叩きつけながら立ち上がるとそう叫んだ。

だがその言葉とは裏腹に拳は震えており、その顔には焦りの色が見える。

やはり恐れている、自分が急速に崩壊し老人となりこの世を去るのを。

「わたくしは変化を楽しむつもりですのよ、もう少し時間をかけられたら?」

「よく言うわ!テメェにわかるか!?起きるたび白髪が増えてくンだ!この俺が、このユピテルがだ!」

「……ユピテル様、落ち着かれて」

「俺は、俺はジジイなンか嫌だ!若く美しく在りたい! 老いて醜く衰えるくらいなら、俺は……!」

「ユピテル様」

激昂し叫ぶユピテルにカリストが声をかける。

その声で我に返ったのか、彼はバツが悪そうに頭を搔くとネプトゥヌスと視線を絡める。

黄金と紺碧、2対の双眸が交差し合う。

「とにかく、俺はどンな手を使おうがあの御方を叩き起こす。邪魔だけはするな……!」

「好きになさいな。貴方とルチア様の挙式には出席しますから」

「ケッ!テメェはそういう女だよ、ネプトゥヌス!」

そう吐き捨てるとユピテルは立ち上がり部屋を出て行った。

ネプトゥヌスには彼の背中が酷く小さく見えたのだった……。

主人の様子をカリストはただ静かに、いや正しくは何もできず見つめるだけだった。

「カリスト」

「申し訳ございませんネプトゥヌス様……ユピテル様を責め立てないでやってください」

「責め立てる?そんな気はありませんわよ、貴方はどうしますの?あの男」

長く持ちませんわね、そう告げ紅茶を一気に飲んで嚥下を鳴らすのとカリストが唾を飲むのは同時だった。

「お嬢様、お時間でございます」

「……そう、もうこんな時間なのね」

ネプトゥヌスは従者に声をかけられると椅子から立ち上がり、身支度を始めた。

今日は皇帝陛下から直々のお呼び出しである、内容は大体想像がつく。

「ではわたくしはこれで……カリスト、時間はあまり残されておりません」

「……」

「時の砂が落ちきる前に、決断するのですわよ」

カリストは優雅に、鰭を靡かせる様に歩き去ったネプトゥヌスを横目に砂時計を見やった。

さらさらと静かに落ちるその砂は、もう半分も残っていない。

カリストは足早にネプトゥヌスの後を追ったのだった……。

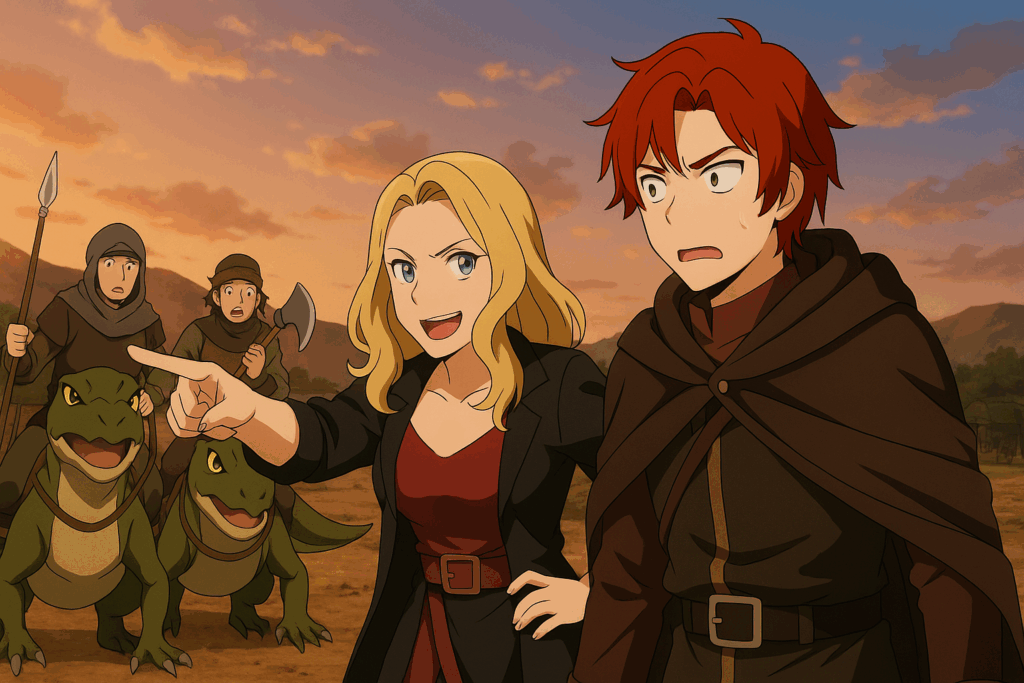

—帝都近辺のキャラバン—

「ハァ!?あんた貴族!?」

「声でかいよ!……勘当されてるけどね」

「どおりで金貨ポンと出せるわけだな……あ。確かに名乗ってたな、ヴァンクリーフって」

休憩に立ち寄ったキャラバンで、ルッツとガイウスは驚愕の事実を聞いていた。

なんとバルトロメオは貴族の三男坊、それも父親は帝国宰相だというではないか!

「ヴァンクリーフ――!?」

若い連中が一斉に目を剥いた。

帝都に住んでいなくても、あの名を知らぬ者はいない。宰相家の姓だ。

だが、年嵩の旅人や商人たちは顔を見合わせ、あっさり肩をすくめる。

「……あぁ、やっぱりな」

「前からそうじゃねぇかと思ってた」

驚く若者に向かって、年配の工人が煙管を鳴らしながら言う。

「考えてもみろ。宝石を見せりゃ鑑定士顔負けで値踏みする。

礼服を着れば貴族の舞踏会から抜け出したように着こなす……。

あんな芸当、ただの旅芸人に出来るわけがねぇ」

別の隊商護衛が頷いた。

「ヴァンクリーフなんざ帝都じゃごろごろいる姓だが……。

あの洗練された仕草見てりゃ、庶民の生まれじゃないのは一目で分かる」

若い連中は口々に「本当に宰相の息子だったのか」とざわつく。

一方でベテラン勢は妙に納得した顔で、踊り子を仮面にした青年を見やった。

当のバルトロメオは苦笑を浮かべ、片手をひらひらと振る。

「……参ったな。まさか旅の仲間にまで看破されてたとはね」

そこへ、堪えきれなくなったガイウスが叫んだ。

「お前!!貴族なら“フォン”くらいつけろや!あともっと早く言え!」

ルッツも今まで騙してたのかと眉をひそめる。

「ずっと名前でクードス出身だって思ってたのに!てっきり港町の人かと!」

モスクワ風の帝都で浮くその名と顔立ちが、今になって一気に腑に落ちる。

バルトロメオは片目をつむり、飄々と肩をすくめた。

「いや~うちの親父がさ~『踊り子など旅芸人がやるものだ!』って

キレちゃってさぁ~追い出されちゃったんだよね~。いや~参った参った」

「あ~わかるかもぉ、家族が厳しいと子は苦労するのよね」

「じゃあなんで踊り子やってんの?」

「ん?楽しいからだよ、踊ってると心が躍るんだ。だからやってる、それだけだよ」

ルッツの問いに笑顔で返すと、彼は自分の荷物から小さな箱を取り出した。

蓋を開けるとそこには色とりどりの綺麗な石が収まっていた。

宝石商から分けてもらった、商品にならない石を磨いたものだ。

「僕こういうの好きなんだ、煌びやかすぎると貴族社会を思い出すんでね」

「ほぉ~!なかなか渋い趣味してんな!」

「でしょ~!」

そうやって和やかに話している時だった。

魔物の咆哮についに来た。と三人は同時に立ち上がる。

見ると目の前にはトカゲ型の魔物を飼いならし騎乗した盗賊たちが立っていた。

「デリン・ガルに行くんだろ?通行料を払いな!払わなきゃ命は保証できねぇぞ!」

「そろそろ来るとは予見してたわ。誰から行くの!?」

「待て!ガイ君ちょっと頼むよ」

「へ?」

なんだろうと首をかしげるガイウスを引っ張って来る。

そして迫真の表情で、きょとんとしているガイウスを指さし声を張る。

「おい!無謀なケンカは売るな!この男は魔王の首を刎ねた勇者だぞ!」

周囲の喧騒が一瞬で凍りつく。

ルッツが目を丸くして呟いた。

「ちょ、ちょっとバル……言い方怖すぎ……」

当のガイウスは未だに状況が飲み込めず、ぽかんとした顔で辺りを見回している。

「……え、俺なんかした?」

それを聞いた盗賊団は一斉にどよめきだす、当然だ。

目の前に魔王を倒した勇者がいると聞いたのだ、驚かないわけがない。

しかし次の瞬間、盗賊の一人が笑い出した。

「ぎゃははは!魔王を倒した勇者様だってよ!」

「あんなガキがかぁ!?冗談きついぜ、おい!」

「おままごとでもやってろ!」

そう言って馬鹿にしたように笑う盗賊たち。

それを見てガイウスは一歩前に出ると、

腰の剣に手をかけながら低い声で言い放つ。

「……じゃあ証明してやらぁ。俺が勇者ってことを」

「ハッ、やってみ……ん!?」

斬られたという感覚すらなかった、見れば一人が乗っていた魔物の頭が落ちていた。

断面からは鮮血が飛び散り地面を汚す。

目の前の勇者の仕業だと理解するのは早く、振り返る勇者に一同は恐怖を覚えた。

「次はどいつだ?」

(こ、殺される……!)

あまりの迫力に圧倒され、蜘蛛の子を散らすように逃げていく盗賊たち。

うち一人はトカゲを殺されたため、隣の盗賊に肩車してもらって逃げる始末であった。

その様子をぽかんとした顔で見送るルッツとバルトロメオだったが。

「本当に斬っちゃった……」

「ハッタリだったのに、事実だったんだね……」

そう呟くことしかできず。ガイウスは剣についた血を振るい落とすと笑みで返す。

その笑みは先ほどの凄みのあるものではなく、少年のように無邪気なものだった。