クードスの街を抜け、帝都デリン・ガルへ――。

そこには皇女ルチアが待ち受けている。

いや、待っているのはそれだけではない。

ユピテル。あの雷神が潜んでいる可能性も高い。

ただ、地図を眺めるだけでも気が遠くなるほどの距離があった。

人の足で行けば半月。いくら勇者と呼ばれた超人が馬車より速く駆けようと。

たどり着く頃には疲労困憊、ユピテルを探すどころではなくなる。

ガイウスはその現実を悟り、苦々しい思いを抱えながら街道の入り口で立ち止まっていた。

そして――。

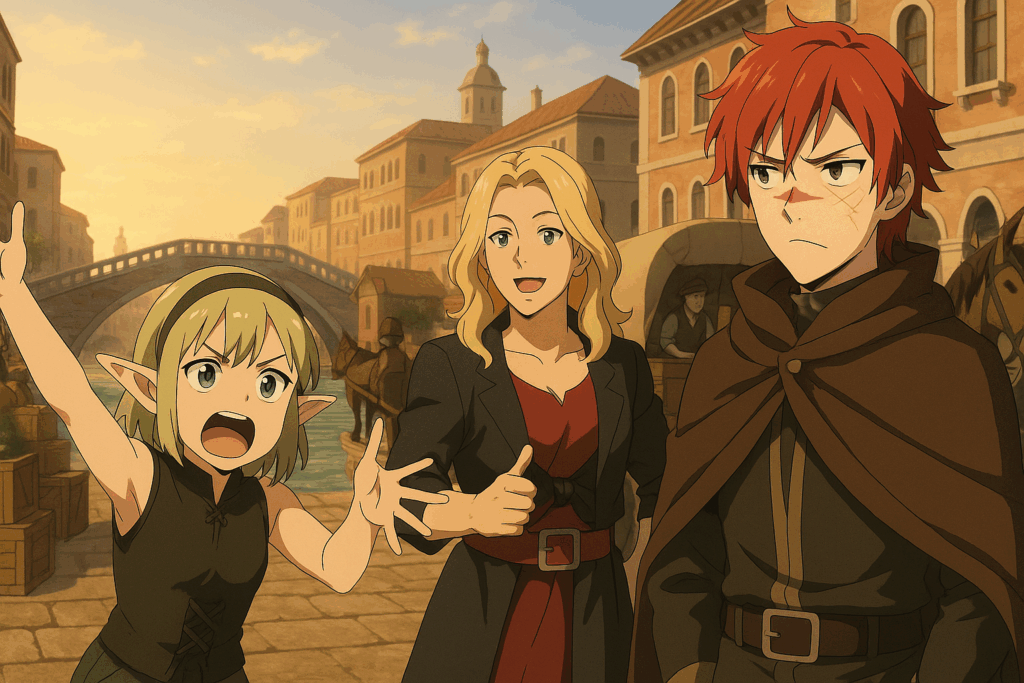

「用心棒請け負いまーす!報酬はご飯代だけでOK!」

ルッツが通りかかるキャラバンに向かって声を張り上げる。

頬をふくらませ、必死にアピールするその姿は。

勇ましいというよりどこか小動物めいていた。

気が強く負けん気の強い少女だが、根っこは甘えん坊。

だからこそ「食べ物」という報酬に真っ先に釣られる。

「どんな盗賊も撃退してみせます!デリン・ガル行きの皆様、僕たちを雇いませんかー!」

続いてバルトロメオが軽やかに声を響かせた。

金髪を太陽にきらめかせ、軽薄そうな笑みを浮かべながらも。

通行人の視線を掴むその声には妙な説得力があった。

元ダンサー。人を惹きつけることにかけては、場数も経験も桁違いだ。

――対して。

「…………」

ガイウスは腕を組んで黙り込み、二人の様子を眺めていた。

顔の真ん中に走る傷が陽光に照らされ。

どんなに口を閉ざしていても“狂犬”の仇名が先に立つ。

かつては「勇者様」と呼ばれた青年。

その面影は傷痕と荒んだ眼差しに覆われ、もはや信じる者は少ない。

それでも、彼はこの道を進むしかないと知っていた。

過去を背負いながら、仲間を連れて。

「……なぁ」

ガイウスは隣を歩くバルトロメオに声を落とした。

「なんでキャラバンの連中は、わざわざ用心棒を雇うんだ? 武器ぐらいは積んでるだろ」

彼の問いは純粋な疑問でもあり。

同時に“自分たちに価値があるのか”を測ろうとする探りでもあった。

バルトロメオは金の髪を揺らしながら、飄々と笑みを返す。

「三方良しって言葉があるのさ。商人の世界じゃ有名なんだ」

「三方……?」

「まず一つ。盗賊に襲われても、用心棒がいれば品物を奪われる確率がぐっと減る」

バルトは人差し指を立て、軽やかに続ける。

「二つ目。用心棒はキャラバンに乗せてもらうことで、大幅に移動時間を短縮できる。

ほら、ガイウス。君だって徒歩で帝都まで行く気はなかったろ?」

「……まぁな」

図星を突かれ、ガイウスは視線を逸らした。

「そして三つ目」

バルトロメオの笑みが少し鋭くなる。

「業者からの信頼だ。

“あのキャラバンに頼めば、必ず品物が届く”って噂が立つ。これは何より大事だよ」

一拍置いて、彼は指を三本立てた手をひらひらと振り下ろした。

「な? ちょっと金を出すだけで三方良しだ」

ルッツが感心したように口を挟む。

「へぇ……ただの軽口じゃなくて、ちゃんと考えてるんだ」

ガイウスは腕を組み、ふっと鼻で笑った。

(軽薄な男に見えて、根はしたたか。……面倒見の良さも芝居だけじゃないらしい)

ガイウスが首を動かした方に、帝都行きと思われるキャラバンが見えた。

自分も頼んでみようと小さく頷き、近づく。

「……乗せてくれ。実力はある」

ガイウスが低く告げると、キャラバンの親方はしげしげと彼ら三人を見やった。

煤にまみれた手を顎に当て、しばし黙考。

「ふむ……真ん中の傷の兄さんは威圧感も実力もありそうで文句なしだ」

その言葉にガイウスは口をつぐむ。顔の傷は、誉め言葉と同時に烙印でもある。

「だが……」

親方の視線は、金髪のダンサーとハーフエルフの少女へ移った。

「ダンサーにエルフ……冒険者というより、旅芸人の一座じゃねぇか。これが悩みどころでな」

苦笑混じりの声に、バルトロメオは肩を竦めてみせ、ルッツはむっと頬を膨らませる。

その時、荷馬車の隙間からひょこりと顔を出した一人の娘がいた。

まだ年若い、旅装の少女

「……あっ」

彼女の瞳が、ガイウスの顔に釘付けになる。

「……あの人、雑誌で見たことある!」

声は驚きと興奮に震えていた。

それは英雄を目にした時の、憧れと確信に満ちた響き。

ガイウスの胸に、不意に過去の栄光がちらりと甦る。

しかし同時に、顔の中央を走る傷痕がその記憶を打ち砕いた。

娘の声が震える。

「……本物だ!」

彼女は荷馬車から飛び降りるように駆け寄ってきた。

「その軍服みたいな勇者服も、肩にかかるマントも……写真で見たものと同じ!

本当に、勇者ガイウス様なんですね!」

瞳は涙で輝き、憧れがついに現実になったことを喜んでいた。

ずっと紙の上でしか会えなかった英雄が、今ここに立っている――。

「……」

ガイウスは無言で視線を逸らした。胸の奥がひりつく。

娘は歓喜のまま、さらに近寄り……ふと息を呑む。

「……あ……」

その瞳がとらえたのは、鼻筋を斜めに走る大きな赤い傷跡だった。

かつて人々の誇りと希望を背負った勇者の顔に刻まれた、決して消えない痛みの痕。

娘は手を胸に当て、小さく震える声で言った。

「……勇者様……そんな、大怪我を……」

ガイウスは一瞬だけ、彼女と目を合わせ――すぐに逸らした。

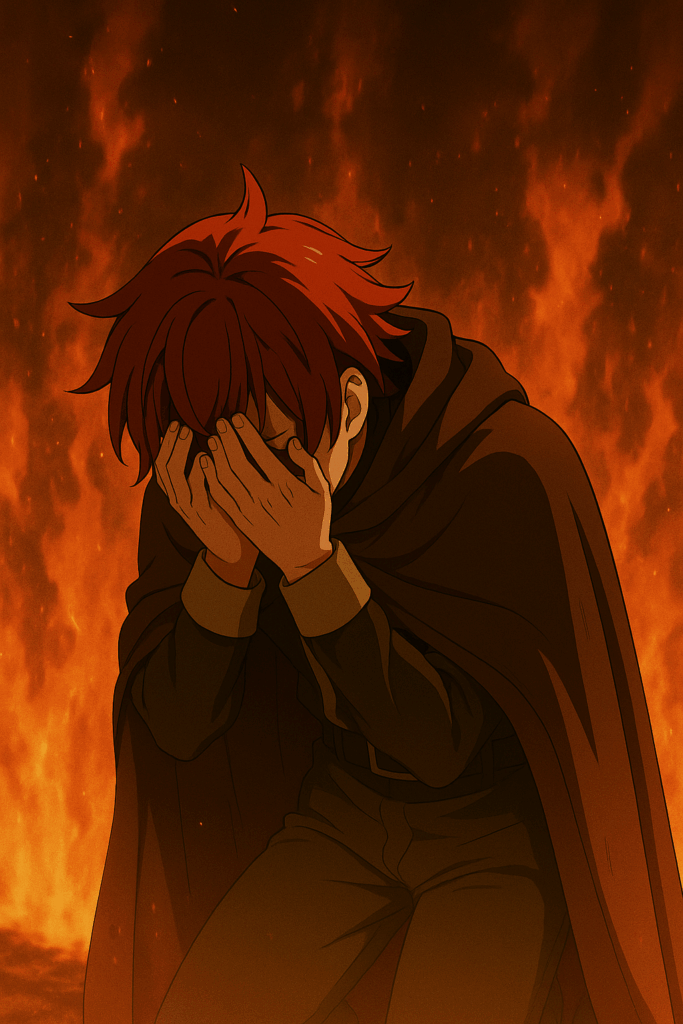

あの時の光景が、脳裏に焼きついたまま消えない。

灼熱の炎、肉の焼ける匂い、声にならない絶叫。

彼は拳を握りしめながら、低く答えた。

「……ああ。痛かったさ。人間って、あんな声出るんだなって」

――顔を両手で覆い、絶叫する自分の姿が、炎に照らされて浮かび上がる。

マルスの炎に焼かれたあの瞬間。

表情は、今も誰にも見せられない。

ガイウスは、かすかな笑みを作って続けた。

「でも大丈夫だ。……もう痛みは引いた」

娘の瞳には、英雄への憧れと同じくらい、深い心配の色が浮かんでいた。

ガイウスの心に、ひどくちくりと刺さる視線だった。

親方は元勇者と知って、大きく頷いた。

「ほう……元勇者様か。そりゃ魔王軍残党だろうと安心だ。よし! 乗りな」

その一言に、三人は胸を撫で下ろした。

キャラバンに加われる安堵。移動の心配を減らせた安心感。

ガイウスはふと、街角に並ぶカボチャの飾りに目を留めた。

収穫祭を前にクードスの街は、オレンジと黒の彩りでハロウィンめいている。

夕暮れの光に照らされた窓硝子に、自分の顔が映った。

鼻の赤い傷が、陰影を強めて浮かび上がる。

その時、隣でルッツがぽつりと呟いた。

「そういやさ。こういう、顔におっきい傷あるモンスター……いたよね?」

ガイウスが怪訝に眉をひそめるより早く、バルトロメオが軽やかに応じた。

「あぁ、ヴィクターさんちの息子くんだね♪」

妙に含みのある呼び方だった。だが原作を知らない者には意味が分からない。

ガイウスは首をかしげたまま、沈黙する。

ルッツは呆れ顔で肩をすくめた。

「……キズ野郎、ピンときてないじゃない。フランケンシュタインって言わなきゃ」

ガイウスの顔色がみるみる変わる。

「おおィイ!?」

夕暮れの街に、勇者を怪物と呼ぶ声が響いた。

「フランケンシュタインはもう少しブサイクだろ!」

ガイウスの抗弁は、あまりにも何気なく、そして妙に必死だった。

その裏には――自分が「まだイケメン枠」であるという、かすかな自負が滲んでいる。

ルッツはジト目で彼を見上げ、にやりと口角を上げた。

「何言ってんの。フランケンシュタインモチーフって、美少女でもアリなのよ?」

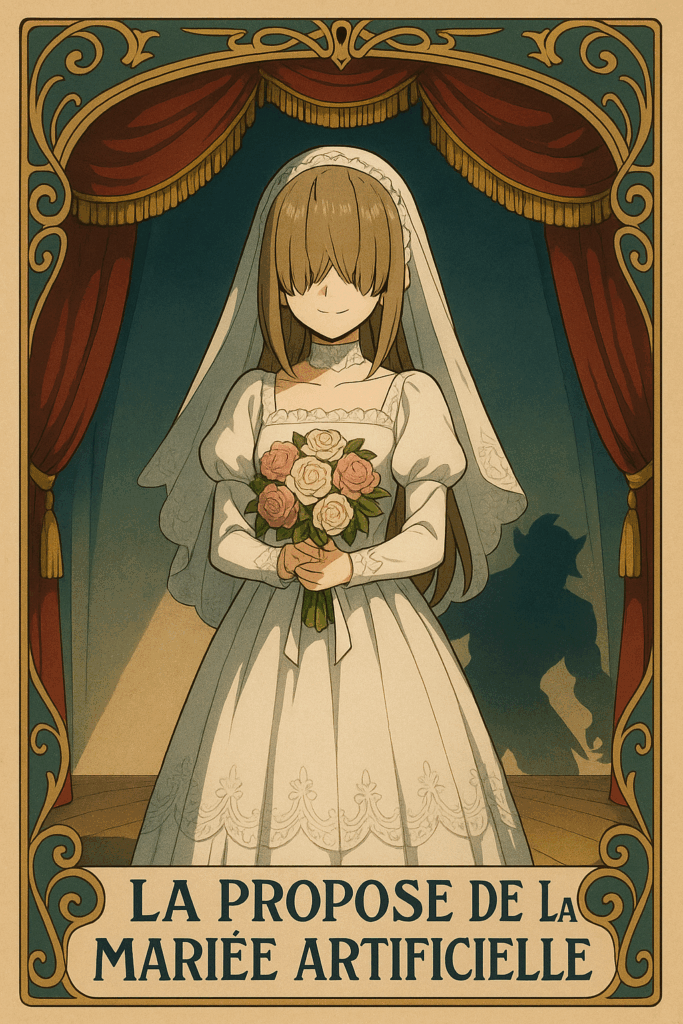

そう言って懐から取り出したのは一枚のパンフレット。

「ほら見て。いまアルルカンで上演してる劇、フランケンシュタインが題材なんだって」

ルッツが差し出したパンフレットを、バルトロメオが覗き込む。

描かれていたのは――ウェディングドレス姿でブーケを抱え、前髪で目を隠した儚げな少女。

「おぉー!」

バルトロメオの声が一段高くなる。

「人造花嫁のプロポーズじゃないか、これは面白いよ」

彼は楽しげにページをめくりながら続ける。

「名物悪役――ヴィヌスが無期限休業になってさ。

いつものテンプレが使えなくなったから、苦し紛れにネタを捻り出して作ったらしい」

「ほらね」

ルッツは腕を組んで勝ち誇ったようにガイウスを見上げる。

「フランケンネタってハズレないんだから。誇りなさい、キズ野郎」

ガイウスは額に青筋を浮かべ、低く呟いた。

「俺は人間だ……怪物じゃない!」

その声に、キャラバンの荷台からひょいと顔を出した青年が食いついた。

彼はパンフレットを胸に抱きしめ、瞳を輝かせている――熱心な“人造花嫁”ファンだった。

「……あぁ!」

青年は手を打ち、感極まったように叫んだ。

「フランも言ってたんだ!“私は人間です”って!」

青年の言葉とともに、人々の脳裏に名場面が再生される。

—–

舞台は薄明りの中、白いドレスを着たフラン・ドールと、彼女に恋を囁く青年。

「君と一緒に生きたい」――その言葉に、フランの胸は震えた。

誰にも求められず、誰にも愛されなかった彼女の心に、初めて灯った“恋”という名の炎。

「……お願いです。私……私も、人間の花嫁みたいに……」

フランは小さく、しかし確かな声で告げた。

「“抱擁”を、してみたいのです」

青年は頷き、ためらいがちに腕を広げる。

フランも両腕を伸ばし――次の瞬間、悲鳴が上がった。

――彼女の抱擁は、優しさのつもりが圧倒的な力で締め上げるものになっていた。

青年は呻き声を上げ、膝を折る。客席にざわめきが走る。

フランは蒼ざめ、すぐに腕を放した。

しかし、青年は怯えた目で後ずさり、そのまま逃げ出してしまった。

舞台に残されたのは、白い花嫁衣装を纏ったまま、呆然と立ち尽くすフラン。

つい先ほどまでの幸福な空気は霧散し、観客席には冷たい沈黙が広がる。

「……私は……人間です……」

「怪物じゃない……」

その声は震え、虚しく宙を漂った。

観客は胸を締めつけられる。

彼女はただ一人の乙女。

恋に舞い上がり、愛を信じ、抱擁を夢見た――ただそれだけの少女だった。

だがその乙女心は、内に宿る圧倒的な力に踏みにじられる。

純真であればあるほど、彼女の「私は人間です」という言葉は哀しく響いた。

—-

一瞬の沈黙。

次の瞬間、周囲の空気が一気に「そういうことか!」という方向に傾く。

「本物そっくりだな!」

「役者顔負けじゃないか!」

「やっぱり博士と人造人間なんだ!」

「ち、ちげぇッ!!」

だが否定すればするほど。

舞台の台詞をなぞるかのように響いてしまい、火に油を注ぐだけだった。

ルッツとバルトは完全にベタ目で沈黙し、肩を震わせていた。