馬車の車輪が規則正しくきしみ、砂利道を進んでいく。

けれど前方に馬の姿はない。

ルッツは不思議そうに首を傾げ、荷台の先へ身を乗り出した。

「……馬はどこ?」

御者台に座る中年男は、煤けた帽子を押さえながら笑う。

「お嬢ちゃん、今どきは馬を使わねぇのさ。

魔導エンジンってやつを帝国のおえらいさんが開発してな。そいつぁ馬より速く、疲れ知らずだ」

ルッツの耳がぴんと立つ。

「へぇー……」

「キャラバンはこぞって導入してるよ。

人件費も、餌代もかからねぇし、盗賊相手に急いで逃げるときにも便利だからな」

男は苦笑交じりに肩を竦めた。

「あっしは親方のご縁で再雇用されたが……クビになった御者も少なくねぇそうだねぇ」

彼の声には、時代に追いやられる哀愁が滲んでいた。

ガイウスの表情は変わらない。

だがその胸には、勇者であった自分ですら。

「時代遅れ」にされつつある現実が、ひやりとした影を落としていた。

馬車はゆるやかに坂道を上っていた。

蒸気の匂いが風に混じり、遠くに炭鉱都市ノルトンの黒煙が見える。

御者台で親方がふと口を開いた。

「用心棒を雇う理由は、盗賊だけじゃねぇ」

ガイウスが眉を上げる。

「……他に何がある」

親方は視線を遠くにやり、煙草の火を指で弾いた。

「自分の仕事を奪った機械を憎む人間は、この時世……珍しくねぇのさ」

ルッツが目を丸くする。

「え……人間が、人間を襲うってこと?」

「そうだ。魔導エンジンが普及してから御者や馬飼いは仕事を失った。

中には盗賊に身を落とした連中もいる。

“馬車の仕事を返せ”“機械なんかぶっ壊してやる”……そんな叫びをあげる奴らにな」

バルトロメオは静かに口笛を吹いた。

「へぇ……まるで芝居の台詞みたいだ」

親方は肩を竦め、苦笑を零す。

「激動の時代に適応できる奴もいれば、潰されちまう奴もいる。それが現実よ」

その言葉に、ガイウスはわずかに顔を伏せた。

――勇者もまた、時代に取り残された存在。

親方の言葉は、奇しくも彼自身の痛みに重なって響いた。

車輪が石畳を叩き、キャラバンの列はゆるやかに街の門をくぐった。

荷台から降りる人々は慣れた様子で、それぞれの目的地へと散っていく。

その中に、あの勇者ファンの娘もいた。

荷を抱えたまま振り返り、目を輝かせて声をかけてくる。

「勇者様、次の出発は夕方六時です。またお会いしましょう」

ガイウスは言葉を返さず、手をひらりと上げただけだった。

その仕草に、娘は小さく頷いて去っていく。

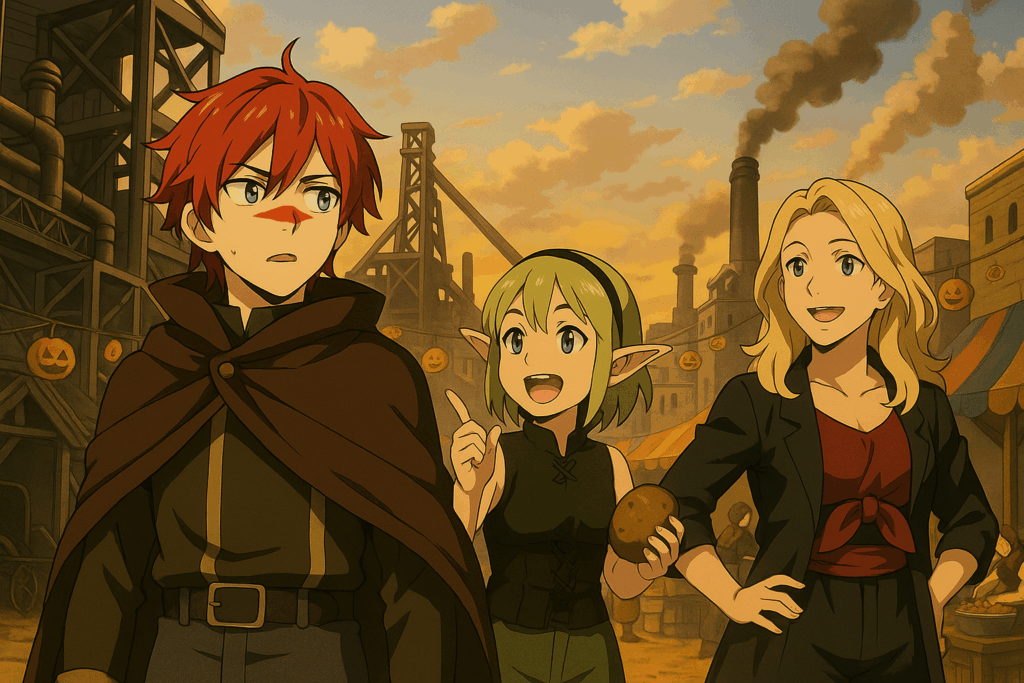

「炭鉱都市ノルトン」

バルトロメオが低くつぶやいた。

「そう言えば僕も、ここで踊りの仕事をしたことはないね」

時刻は正午を控えたばかり。

視界に広がるのは、無数の煙突と立ちのぼる煤煙。

灰色の空と、工場のような景観――だがそれだけでは終わらない。

町の通りには、収穫祭を兼ねたハロウィンの飾り付けがされていた。

カボチャ型のランタンが吊り下げられ。

煤けた石造りの街並み思いがけない色彩と温もりを添えている。

ルッツが鼻をひくひくさせて、笑顔をこぼした。

「へぇー。炭鉱都市って煙たいイメージだったけど……意外と楽しそう!」

その声は、煤にくすんだ空気の中で小さな鐘のように弾んだ。

バルトロメオが懐に手を入れ、銀の懐中時計を取り出す。

ぱちりと蓋を開けて針を確認すると、にこやかに告げた。

「あと十五分くらいで鐘が鳴るね。……まずは食事できる店を探そうか」

「賛成!」

ルッツが元気よく返事をする。

三人は並んでノルトンの通りを歩いた。

左右には石造りの建物と、縦横に走る鉄パイプ。

煤の匂いが鼻をつく街だが、吊り下げられたカボチャのランタンがどこか温かな色を添えている。

その時だった。

「きゃははっ!」

頭上から子供たちの笑い声が降ってくる。

煤に黒ずんだ建物の壁、そこから突き出た鉄のパイプの上を、細い足が軽やかに駆け抜けていく。

両手を広げ、綱渡りのように――危なっかしいが、楽しげで。

ガイウスは思わず足を止めた。

笑い声と身軽な動きが、遠い記憶を呼び覚ます。

――あれはアルルカンの下層、ノワール区。

まだ出会ったばかりの頃のこと。

『おいワンコ、パイプの上を走る時は両手でバランスとるんだよ』

『ノワール区じゃ、パイプの上走れなきゃ話にならねぇぞ!はははっ』

煤煙と腐臭に満ちた街で、ひときわうるさく響く笑い声。

同心円を描く赤い瞳が、不気味さと子供っぽいアンバランスさを同居させていた。

笑うと存外に愛嬌があった、あいつ――サタヌス。

だが今、隣にその声はない。

ただ子供たちの影と、煤けた空気だけが残っていた。

「……サタヌスみてぇだな」

呟きは煤煙に溶け、誰の耳にも届かなかった。

煤でくすんだ扉を押し開けると、中は炭鉱夫たちで賑わっていた。

頬や腕に煤をつけた男たちがテーブルを囲み、豪快に笑い声を響かせている。

その空気に押されるようにして、三人は奥の席に腰を下ろした。

ルッツがメニューを覗き込みながら、すぐさまウェイトレスを呼び止める。

「ねぇ、おすすめって何? ウェイトレスさん」

女は愛想よく笑い、腰に手を当てて答えた。

「ここは如何せん煙たくてね。水も、空気も悪すぎる。野菜はほとんどキャラバン頼みよ」

「安定して使える食材は保存食。卵、チーズ、干し肉。

……そうして生まれたのが、このカルボナーラってやつね」

ルッツの耳がぴんと立つ。

「へぇー、保存食で!」

ガイウスは腕を組み、思い出したように呟いた。

「あぁ……あのクードスで旅芸人が食ってた、黄色いのか?」

ウェイトレスはくすっと笑う。

「ここのカルボナーラは黄色いだけじゃないよ。

炭鉱夫は飽きっぽいんだから、唐辛子だのトマトだの、なんでもぶち込むの。

さ、ゆっくり選んでね」

豪快な笑い声と鉄鍋の音が響く食堂に、ふっと炭鉱都市らしい逞しさが漂っていた。

カルボナーラがテーブルに並ぶと、ルッツはフォークを手に、早速麺をくるくると巻いた。

……が、次の瞬間。

「ん」

と小さな声を漏らしながら、皿の隅からベーコンだけを器用に摘まみ上げると。

ガイウスの皿にぽとりと落とした。

「おい……」

ガイウスが眉をひそめる間もなく、さらにもう一切れ。

「はい、これも」

「いや子供かお前は……」

彼の皿には、気づけばルッツから避けられたベーコンが次々に移されていく。

最初は半分嬉しそうに口へ運んでいたガイウスも。

五切れ、六切れと重なるにつれて表情が怪しくなった。

「……いや、嬉しいけどさ。これは偏食すぎんだろ」

ルッツはぷいと顔を背け、頬をふくらませる。

「私はハーフエルフ!肉はちょっと苦手なの! これでも百年は生きてるんだから!」

ガイウスは思わず頭を抱えた。

「百年生きてんのに偏食直んねぇのか……」

バルトロメオは笑いながら肩をすくめた。

「ま、どんな子供も最初はそういうもんだよ。……うん、せめて一枚は食べてみよう?」

ルッツはジト目で二人を睨みつけながらも、仕方なくフォークで小さなベーコンを口に運んだ。

「あれ……おいしい……かも」

ガイウスは口元を緩め、からかうように言った。

「だろ? 肉の旨味を知らずに百年生きる気かよ」

ルッツは耳まで赤く染めて、わざと強がる。

「べ、別に……今日だけだから!」

肉はまだまだダメだが、ベーコンやソーセージくらいなら食べてやるか。

と、よく森を飛び出して遊びに行ったソルーナの日々を思い出しつつ。

ルッツがフォークを弄びながら、首を傾げた。

「スペシャルってやつ、何入ってると思う?」

ガイウスは腕を組んでうなり、真顔で答える。

「スペシャルって位だからな……骨付き肉とかか?」

「へぇー!」

ルッツは目を輝かせる。

そこへ軽やかな声が割り込んだ。

「お待たせ、ダンサーさん。こちらがスペシャルカルボナーラだよ」

ウェイトレスが運んできた皿に、三人の視線が釘付けになった。

赤みを帯びたクリームソースに唐辛子がちらり、トマトの甘酸っぱい香りが漂ってくる。

湯気の向こうで、まるでアラビアータと見紛うほどの鮮やかな赤。

「……肉じゃねぇ……」

ガイウスが呆然と呟く。

ウェイトレスはにっこりと胸を張った。

「唐辛子とトマトクリームを使った、うちのオリジナルさ。

カルボナーラに飽きた炭鉱夫たちが編み出した人気メニューなんだよ」

バルトロメオはすでにフォークを手に、わくわく顔で言う。

「辛いものって元気出るよね。……ふふ、これは楽しみだ」

バルトロメオはひと口すくい、唐辛子入りの赤いパスタを口へ。

「……ん、うん。見た目ほど辛くない。むしろトマトの甘みがいいバランスだね」

にこやかな笑顔で言うその姿に、ルッツも勇気を出して小さくフォークを回す。

「……ひぃ……! ちょっとピリピリするけど……うん、いける!」

耳まで赤くしながら、しかし表情はどこか嬉しそうだった。

二人の感想を聞きながら、ガイウスは皿を見つめ、眉間に皺を寄せる。

「……唐辛子入りじゃなきゃな。トマトは好きなんだが」

そのつぶやきに、ルッツがぴたりと手を止めた。

「えっ……まさかの辛いものダメ?」

バルトロメオがニヤリと口角を上げる。

「おやおや、魔王を倒した勇者様が……唐辛子には勝てない、と?」

周囲の炭鉱夫たちまで笑い声を上げる。

「ははは! 勇者様、辛いもんは駄目なのか!」

「怪物退治はできても、スパイス退治はできねぇってか!」

ガイウスは耳の先まで赤くし、皿を睨んで低く呻いた。

「……俺は人間だ……怪物でも、弱虫でもねぇ……!」

その必死の弁明は、しかし例の「人造花嫁」の名台詞を思い起こさせ。

「フランも言ってたな! “私は人間です”って!」とキャラバン客が茶々を入れる。

ガイウスはフォークを握りしめ、心の底から頭を抱えた。

「……なあ、お前ら」

テーブルの端をぎゅっと握ったまま、低くぼそりと呟く。

「俺、いつからそんなに……バカにされるような立ち位置になったんだ?」

目元に浮かんだ本気の困惑。

それを見たルッツが、ぷっと吹き出す。

「ううん、最初からだよ」

「お前……!」

ルッツは腕を組んで得意げに言い放つ。

「人間不信とか言ってるけど、自分の印象コントロールもっとちゃんとしなさいよ」

ガイウスは絶句した。

次の瞬間、炭鉱夫たちが大声で同意する。

ガイウスはがっくりと項垂れた。

トマトの香りがするパスタの向こう、赤いソースの輝きが、やけに毒々しく見えた。

(……これから帝都行って、魔王軍残党と戦うんだよな……)

(大丈夫か、俺……)