「……まずいですわね」

ネプトゥヌスは執務室にて、努めて冷静に。

だが「やばいな」という焦りを眉間に皺として浮かべながら呟いた。

ユピテルの気配が消えたのだ。

六将はどんな遠い場所に居ようと共通の「核」により安否がわかる。

それが途絶えたということは……。

「ネプトゥヌス様ーっ!」

「カリスト、時間をお考えなさい。察しはついております」

「ユピテル様が……ユピテル様がっ……」

カリストは全速力で走って来たのだろう、いつもの執事服はクラヴァットが大きく乱れている。

その端正な顔は涙でぐちゃぐちゃだ、だがネプトゥヌスは咎めることなく。

「ユピテルが……死んだのですね」

「……はい、申し訳ございませんっ……!」

「カリストが謝ることはありませんわ、あの男が暴走し自滅しただけですから」

「ですが!私は……私は、何も出来なかったのです」

カリストはその場に崩れ落ちた。それほどに彼の心は傷ついてしまった。

無理もない、カリストにとってユピテルは自分の全てとも言うべき者だったのだ。

しかもその男が、自分の知らぬところで討たれてしまったのである。

「あの方が魔王を復活させてくれる」と強く信じ茶葉を仕入れていた間に。

その願いは儚く散った。雪のように。

「私たちはどうすればいいのでしょう?」

「わたくしたちは今までユピテルの魔法で人間に見えるよう細工しておりました。

そうですねぇ……紅茶でも飲みながら考えましょう。ELEGANTですもの~★ホホホホ」

「ネプトゥヌス様!?ソーサーを持つ手がむちゃくちゃ震えてます!」

今の二人にとって非常にまずい状況だ。焦りは禁物と先ず紅茶を飲むが。

カリストが指摘する通り、ネプトゥヌスの手は震えカップがカタカタと鳴っていた。

「カリスト。そうですねぇ……わたくし夜逃げ致します、正しくはフーロンへ向かいます」

「復讐されないのですか!勇者は一人だけなのです!今なら殺せます!」

「……」

カリストの顔を見て、ネプトゥヌスは紅茶を一気に呷る。

いつも氷彫刻のように端麗で優し気な顔は、ガイウスへの復讐心と怒りで醜く歪んでいる。

カリストも思いは同じ、この手でユピテルの仇を討ちたいのだ。

だがこれ以上の被害は出してはならない、故にこれは苦渋の選択なのだ。

「わたくしとて魔王様の復活を渇望する身ですもの、勇者を殺してしまいたくとも叶いませんわ」

「ネプトゥヌス様……!」

「それに……悔しいですけどわたくしたちではあの男には敵わないでしょうからね~……」

冗談めいた声色を出しているが、それは本心だ。

カリストはネプトゥヌスの悔しさが痛いほどわかるため、復讐心は否定しない。ただ。

「カリスト、度を越えた復讐心は身を滅ぼしますわよ」

「ッ……」

「ではわたくしは夜逃げの準備で忙しいので、ごきげんよう」

カップをソーサーに置くとネプトゥヌスは執務室を後にした。

残されたカリストは、ただ黙って俯く。

復讐心を捨てよとネプトゥヌスは忠告された、しかし捨てられそうにない。

この復讐心を捨ててしまったら、ユピテルが本当に消えてしまいそうで。

強い思いが強烈な冷気として現れ、机には霜が降り窓は凍り付く。

「ガイウス・アルドレッドッ……俺は貴様を決して許しはしない……!」

カリストは怒りの余り執事服が凍てつき、魔族としての正装である純白の軍服姿になっていた。

「お嬢様、本日のスケジュールは……ッ!?」

そして偶々ネプトゥヌス不在と知らずドアを開けたメイドは。

ちょうど目の前で度々出入りしていた執事が氷の悪魔に変身する瞬間を目撃してしまう。

「ま、魔族!?魔族が何でここにっ!お嬢様ぁぁ!!」

「耳障りだッ!凍れッ!!」

カリストにとってはメイドの悲鳴も苛立たせる雑音でしかなく。

無造作に突き出した手から冷気を放出しメイドの全身を凍らせる。

「がっ、あ……!?」

メイドは悲鳴を上げることすら出来ずに氷漬けとなった。

カリストは氷像と化したメイドを無感情な目で見下すと、そのまま立ち去っていき。

あとに残されたのは、氷河期のように全て凍てついた執務室と氷像と化したメイドだけだ。

「ユピテル様……申し訳ございません……」

カリストの悲痛な呟きは誰にも聞こえない。そして誰も知る由はない。

復讐心は燃え盛る業火となり、やがてそれは氷雪をも焼き焦がす。

その炎に自ら焼かれることを、カリストはまだ知らない……。

—翌朝・帝都デリン・ガル

「ねぇガイ君。僕、今回ちょっとは役に立ったかな?」

バルトロメオがそう訊ねれば、ガイウスは珍しく真面目な顔で頷いた。

「ああ、お前がいたから公爵様も動いた。戦績は十分だ」

「ふーん……あんた傲慢なクズって聞いたけど、ちゃんと誉めることもあるのねー」

「なんだその言い回しは!」

軽口が飛び交う朝、はぐれものトリオは帝都デリン・ガルの宿屋で号外新聞を広げていた。

見出しには、王子ユピテルの正体が“魔王軍六将の腹心”であったことが、でかでかと載っている。

ガイウスはぼんやりと紙面を眺めていたが、ふとバルトロメオの方を向いた。

「まずはさ、バルトロメオ……その」

「ん?」

「髪染め、落としてくれ……やり方が、わからない」

昨日の激闘から一夜明け、ガイウスはいまだに黒髪のままだった。

毛先をそっと指先でつまみ、バルトロメオを上目遣いで見上げるその顔は。

“どうか助けてくれ”と無言で訴えている。

イケメンなのに、どこか子供じみた頼りなさが残る。

普段の鋭さや迫力がまるで嘘のようで、思わず笑ってしまった。

「……やっぱり、こういうのは不慣れなんだな。よしよし、任せておけって」

宿屋の一室――。

洗面台に並び、ガイウスは椅子に座ってバルトロメオに髪を染め落としてもらっていた。

シャンプーの泡が流れ落ちるたび、鮮やかな赤が戻ってくる。

「惜しいな。黒髪、意外と似合ってたのに。ダークさあってカッコよかったよ?」

バルトロメオが、さりげなく言う。

「やだよ」

ガイウスは即答して、首を振る。

「黒髪って俺の知る限り二人いるんだぞ。しかもどっちもヤバい奴」

ルッツとバルトロメオは首を傾げる。

「まず一人目、サタヌス。とんでもねぇ悪ガキ。逆ギレしたら斧ぶん回す」

「もう一人、プルト。六将の暗殺者。泣き真似しながら刺してくるヤベェ女」

ガイウスにとって、黒髪というものは、あまり良い思い出がなかった。

考えてみれば、これまで出会ってきた“黒髪のヤツら”は妙にクセが強い。

突然逆ギレするメンヘラ、斧(あるいはナイフ)を振り回して騒ぎ。

暴走したら誰にも止められない、そんな奴らばかりだった。

もう少しで「黒髪=厄災」って偏見を強化しそうな勢いだが。

事実だけで言えば……誰も否定できないのが哀しい。

自分が一時的に黒髪になっただけで。

(“……うわ、俺まで危険人物枠じゃねぇか”)と心底うんざりした。

もっとも、この“黒髪=危険人物”のイメージが覆されるのは。

もう少し先の話である。

今の彼にとっては、黒髪といえば“厄介”の象徴。

むしろ「まともな黒髪に会ったら教えてくれ」と言いたいくらいだった。

ルッツは即座に理解した顔で「なるほど。そりゃ嫌だわ」と頷き。

バルトロメオも「まぁ……いい機会だったってことで。挑戦は悪いことじゃないよ」と。

大人の余裕で締めくくる。

湯気の中、赤いアホ毛がぴょんと跳ねる。

ガイウスは自分の頭をタオルで拭きながら。

「やっぱこれが一番落ち着くな」と、どこかホッとした表情を浮かべていた。

朝のデリン・ガル。

産業区の路地裏には、今日も工場の汽笛と蒸気が立ちこめている。

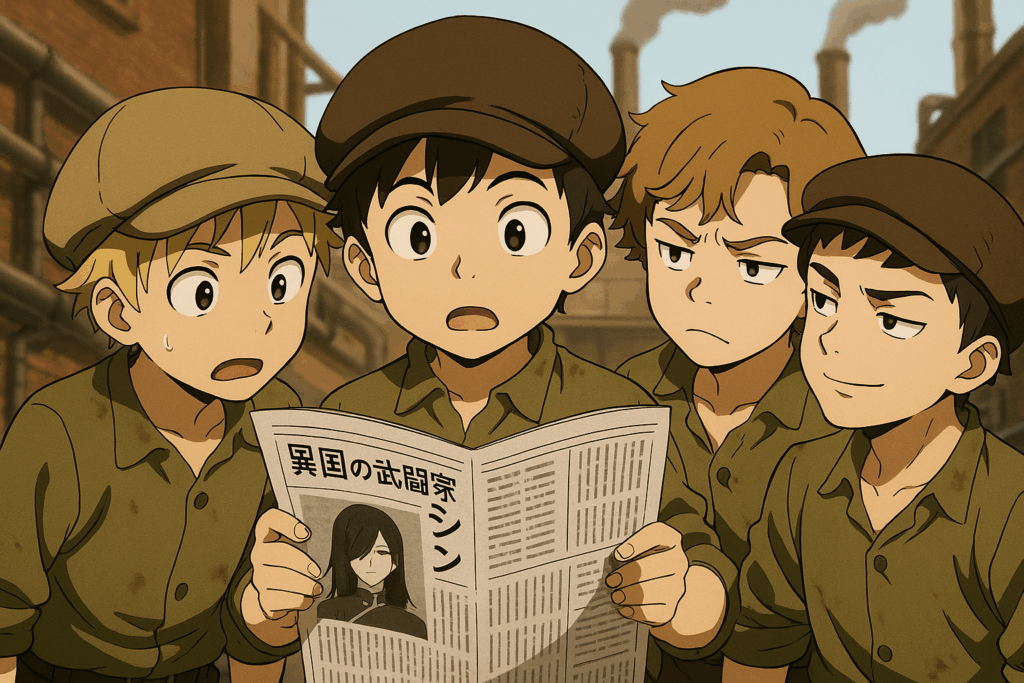

パイプの上に座り込んだ子供たちが、油にまみれた手で新聞を回し読みしていた。

昨日の舞踏会の記事――“異国の武闘家シン”が目を引く見出しになっている。

「異国の武闘家シン――へぇ、結構美人じゃん」

一人が写真を指さして感心したように言う。

「でもさ、めっちゃデカかったらしいぞ?」

「父ちゃんが言ってた。男騎士よりデカかったってさ」

「マジかよ……そりゃ強いわけだ」

子供たちは互いに顔を見合わせて、写真の中の武闘家を見つめる。

昨夜、確かに雷魔を討ったその姿を。

「……いやいやいや、やっぱデカすぎるだろコレ!」

ハンチング帽の少年が、新聞の写真と隣の令嬢を見比べて叫ぶ。

「見ろよ!隣に映ってる令嬢より頭二つ分はデカいぞ!?」

「絶対これ、190はあるって!」

「ていうか肩幅やべーよ、これ男だろ!?」

「え?男なの!? じゃあ――」

一瞬、場が静まり返る。

「……尚更いい」

全員から一斉にツッコミが飛んだ。

「お前そっちかよ!!」

「やっぱやべーって!」

「父ちゃんに言うぞ~!」

少年たちは爆笑しながら、再び新聞を奪い合いはじめる。

朝の産業区、蒸気に霞む工場の片隅で。

“伝説の異国武闘家”は子供たちの価値観をぶち壊しつつあった。

“本物の英雄”が自分たちの街に現れたことを、どこか信じきれないまま。

だけどちょっと誇らしげに噂しあうのだった。

その背後で工場のサイレンが鳴り、また一日が、始まる。

産業区を横切って3人の足は、迷いなく帝城へ向け進んでいた。

「ところで昨日の武闘家姿、ちょっとかっこよかったよ」

「そ、そうか?まぁ……俺くらいになると何着ても似合うからな!」

「はいはい、調子乗らないの」

3人は軽口をたたき合いながら歩く、城下町には沢山の人が行き交い活気に溢れていた。

そんな人混みをかき分け、彼らは城へと向かう。

目的は勿論皇女ルチア様と皇帝陛下に昨日のゴタゴタ騒ぎを謝罪にいくためだ。

しかし城門の前に来た途端門番の兵士に止められた。

「おいそこの3人組止まれ!ここは皇族の方々しか入れない神聖な場所だぞ!」

「えー?あたしたち、皇女様に呼ばれてきたんですけどぉ」

「嘘をつくな!お前たちのような怪しいやつらを通すわけにはいかん!」

「そんなーお堅いなぁ……」

「ガイウス。何か貰ってない?皇女様の証!」

「おお、そうだった」

ガイウスがごそごそと懐から白磁色の便箋を取り出す。

そこにはデリンクォーラ皇族の証である紋章があり。

クズ、ヒステリー、チャラ男と言う何の共通性もないトリオ。

彼等を不審者扱いしていたのから一転、慌てて敬礼をした。

「申し訳ありませんでしたッ!どうぞ中へ!」

「うむ、苦しゅうない」