謁見の間、其処にはルチアの父ことデリン・アンブロジア17世とルチアが仲良く座っていた。

その顔は怯え惑っていた少女のものから、皇女として凛々しいものに変わっていた。

「顔をあげなさい」

「……はっ」

「陛下。昨晩のユピテル様……もとい轟雷将軍ユピテルとの戦いにて。

数々の狼藉を働きまして、大変申し訳ありませんでした」

「よい、そなたたちのお陰でユピテルは倒されたのだ、感謝こそすれ責めることはできぬ」

「……ありがたきお言葉です」

三人は深々と頭を下げる、それを満足げに眺めながら皇帝は口を開く。

「時にお主ら、これからどうする気だ?」

「……はい?」

「このまま帝都に住むことも許すが、何か心残りはあるか」

「……ええ、まだ奴らとの決着がついておりません」

ガイウスは鼻の傷を撫でる、まだ倒したのはユピテルだけ。

残る5人を討つまで、魔王の転生体であるルチアに安寧は訪れないといっていいだろう。

「まだ私どもは旅を続けます、望むものとして……」

ガイウスは思い出す。

瓦解したきり出会えていないあいつ-。

メルクリウスは「魔王を倒した勇者」という権限で、長年問題視されていた。

「貧富差による巡礼システムの違い」を廃止するよう教皇に直談判したという。

魔王を倒した英雄のありがたい御言葉ということで、反対する司祭たちも黙らせたとか。

ならば、自分にも同じことができるはずだ。

「労働組合を作ってください」

「……組合を?」

ガイウスの願いは英雄のものと思えぬほど現実的で、ささやかなものだった。

脳裏に、いくつもの光景が浮かぶ。

キャラバンの親方が言った言葉――。

「失業したやつが盗賊になるのは、珍しくないさ」

炭鉱都市ノルトン。

機械の導入で仕事を失い、怒りに任せて機械を燃やし。

「機械などなくなってしまえ」と叫ぶ元御者たち。

帝都デリン・ガルの産業区。

子供たちが大人の工員に混じって油まみれで機械の隙間を掃除している。

胸の奥が、じりじりと痛む。

そして思う。

「発展の先が常に明るいとは限りません」

静かに、皇帝に向き直る。

「けれど……零れ落ちてしまう者たちに、手を差し伸べることはできるはずです」

英雄としての願いでも、討伐や復讐の話でもない。

ただ、“この国の未来”と“そこに生きる名もなき者たち”のための願いだった。

皇帝と宰相は一瞬、言葉を失った。

「勇者というものは、たいてい名声や魔道具を求めるものだと思っていたが……」

「労働組合を、とは。世の中も変わるものですな……」

重苦しい空気の中、バルトロメオが柔らかな声で口を挟む。

「この男はいつもこうです。父上」

「……それと、ついでに通行証を頂けますか? できれば大陸全域で使えるやつ」

宰相が苦笑し、皇帝も渋い顔で「困ったものだ」と小さく呟く。

だが、心のどこかで納得してもいた。

(この男には――託せるかもしれんな)

皇帝は小さく目配せし、騎士に合図する。

「……宝物庫より、“あれ”を持ってまいれ」

騎士が思わず息を呑む。

「……あの剣を?」

「うむ。……余の願いも、勇者殿に託す」

皇帝が「剣を持ってこい」と騎士に命じた瞬間。

ルッツは隣のガイウスを小突いた。

「よかったね、キズ野郎。買い替えしなくて済むみたいよ?」

ガイウスは片眉を上げて答える。

「あぁ、もうこのバスタードソード、使い物にならねぇんだ。……助かったわ」

言いながら、戦いで焦げつき曲がったバスタードソードの柄を、そっと撫でる。

「雷神の神器」に焼かれ、傷だらけの鉄剣。

それでもよくここまで耐えてくれた、と心の中で感謝を込める。

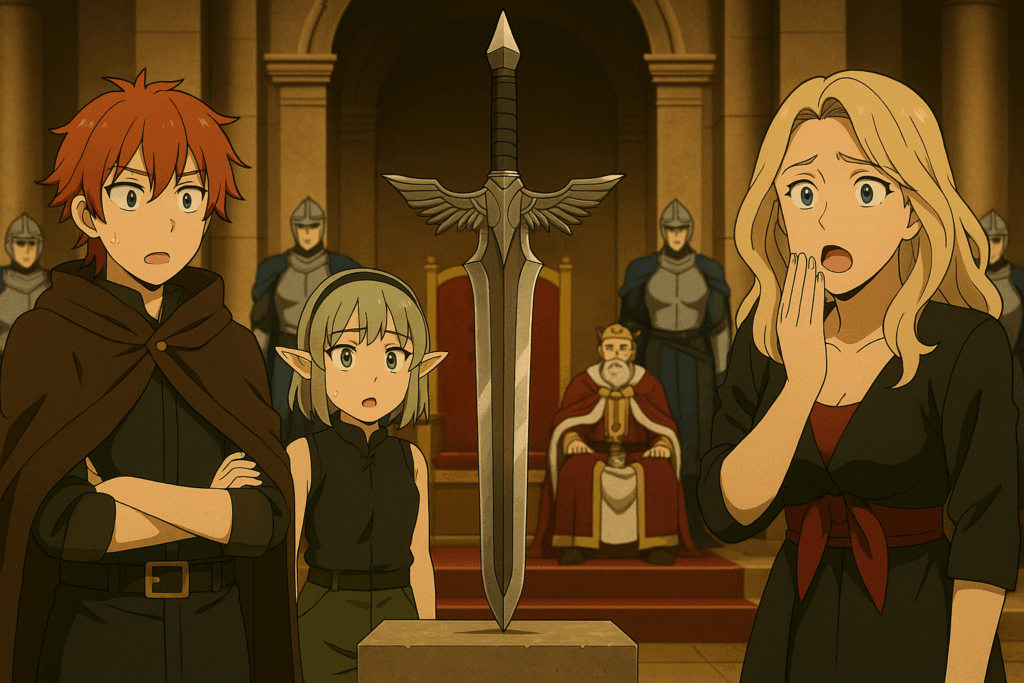

やがて、騎士が厳かな足取りで戻ってきた。

両手に捧げられた剣は――。

二人が想像していた“皇族の剣”より、はるかに無骨で、威厳に満ちていた。

ルッツとガイウスは思わず息を呑む。

バルトロメオが最初に声を上げた。

「陛下!それは……ダリルベルデではありませんかっ!? ダリル皇子の遺品の……!」

大広間に静かなざわめきが広がる。

手渡された剣は、まるで意志を持つかのようにガイウスの手の中で重く震えた。

ダリル皇子、と聞くやガイウスとルッツも目の前の剣の意味を理解したらしく目を剝く。

次期皇帝として誰からも愛された皇子。その皇子の相棒がこのダリルベルデなのだ。

同時にダリルベルデは皇子の為、帝都中の鍛冶師たちが総力を結集し作り上げた至高の逸品でもある。

英雄の象徴にふさわしい、ただひと振りの相棒との出会いだった。

「なんと!そのような大事なものをわたくしめなんぞに……」

「ガイウス、娘より聞いたがそなたは勇者と聞く。

そなたならば……息子の仇も探し出せるかもしれぬと思うてな」

そう言うと皇帝は剣を手渡してきた。

長年使い込まれていたが、それでもなお美しさを失わぬ白銀の剣であった。

同時に呪いの気配も感じる。恐らくはかつての持ち主であった皇子の念が込められているのだろう。

そう思うと手に取ることすら躊躇われたが、勇気を出してそっと手に持つと不思議と心が軽くなる。

(お前も居場所がなくなっちまったヤツか。仲良くやろうぜ)

そう、剣が語りかけてくるようだった。

皇帝とルチアはそんなガイウスを無言で眺め、やがて満足げに微笑んだ。

「さてルチアよ。もうお前は自由の身、何処にでも好きな所へ行くがいい」

「お父様、私はここに残りたいです」

「……いいのか?」

「はい、私は次期皇帝……ですがそれ以上に私にはやらねばならないことがあるのです」

決意に満ちた表情で言うルチアを見て、彼女の父は頷く。

そして娘の頭を優しく撫でると微笑んだ。

「そうか……お前の決めたことだ、父として尊重しよう」

「ありがとうございます!」

こうしてユピテルの件でギクシャクしていた親子は和解したのだった。

その様子を見届けた後、3人は腰を上げる。

「では陛下、姫様。行って参ります」

「ま……待って」

「なんでしょうか?皇女様」

体格差からルチアがガイウスを見上げるようになり、視線を合わせるため屈んで話し掛ける。

皇女は昨日見たガイウスの華麗な姿が印象に残っていたようで「あの」と口ごもりながら。

「あの、勇者様。アルキードの民は真名を隠すと聞いたのです」

「はい、ガイウスとは魔除けの名でございます」

「誰にも言いません、私だけに教えてください」

「……ルシウス・テルース・ アルキードと申します」

名前を告げると彼女は花が咲いたような笑顔を見せてくれた。

ガイウスは笑いかけると、キテレツな仲間と共に王宮を去っていった。

ルチアは彼らの旅出を祝福するように、ほっそりした手を振り続けるのだった。

「おいキズ野郎。姫様に何聞かれたのよ」

「教えねー」

「何だよもー!僕たちもしかして信頼されてない!?

……あ、パスタ屋さんだ、ペスカトーレあるかな?」

「お前らの口が軽いからだよっ!じゃ俺も」

「お昼ごはん~♪」

愉快な追放者トリオは今日も今日とて楽しくじゃれあっていたとか。

冒険者ギルドの掲示板に張り出された報せを前に冒険者たちはざわめいていた。

それもそうだろう、今まで無敵を誇っていた六将の一人が討ち取られたのだから。

しかも相手は人間だと言うではないか。一体誰がこんな偉業を成し遂げたのか?

人々は口々に噂する、やれ伝説の戦士だとか、あるいは高名な魔術師の仕業だとか。

はたまたどこぞの国の騎士がやったに違いないなどと憶測が飛び交った。

「噂によると、国外追放された元勇者とか」

「いやいや、私の聞いた話じゃヒステリーなエルフって」

「ダンサーだろ?何でも元貴族とか」

「まさかぁ!六将を倒したのがそんなキテレツなやつらなわけないでしょう!」

すべて事実である、だが事実としては珍妙なので誰も信じないのだ。

真実は神のみぞ知ると言うように、空には雲1つない青空が広がっている。

まるでこの先の旅路を暗示しているかのように。

一方その頃の三人は-たまたま看板を見かけ入った洋食屋でパスタを食べていた。

ルッツはどうやらクードスで食べた魚介類が大層お気に召したらしく、ペスカトーレを注文し。

今はフォークに巻き付けたパスタを口に運びながらご満悦の様子だ。

「ダリルベルデか……凄いもん貰っちゃったねガイ君。

ダリル皇子って言えば知らない人はいないくらいの有名人だよ」

「脅すな。ダリル・アンブロジアってどんな皇子様だったんだ?」

「そうだね……とてもお優しく聡明な方だったよ。

貴族時代の荒れてた僕が失礼なこと言っても、笑って許してくれるような方だった。

今も生きてたらルチア様をとても可愛がってくれただろうね」

そう語る彼の顔は懐かしそうで、悲しそうだった。

今は亡き皇子-ダリル・アンブロジアはそれだけ民に愛される皇子だったのだろう。

ダリルが今も生きていれば皇国に悪魔の侵入を許すこともなかったのか、いや……。

「でも不思議よね、その皇子様が生きてたらきっと。

私達こうしてパーティー結成してないわよ」

「そうかもな、今思えば変な巡り合わせだよな俺達」

ダリルの死は悪魔に付け入るスキを与えた。

同時に皇帝がルチアを養子にすることもなく。

いまごろ彼女は人知れず魔王として再教育をされていたかもしれない。

つまり自分達が出会うことも無かったということだ。

もしもの話をしても仕方がないが、ルチアが皇女になっていなかったらと思うとゾッとする。

ふと窓の外を見ると白馬が留まり騎士と少女が降りてくるのが見えた。

ぱたぱたと白髪を揺らし駆け寄ってくる姿に、ガイウスたちのみでなく店員も仰天したようで。

お盆を落としそうになりながら慌てて敬礼する。

「皇女さま!」

「ご、ご視察ですか!?」

次期皇帝である彼女がこんなところに何の用だろう?

彼女はかたわらの騎士と顔を見合わせ、優雅にカーテシーを行う。

さすが皇女というやつか、あどけなさより威厳や気品といったものを感じさせる所作だ。

「こ、こんにちはルチア様。僕らに何か用ですか?」

「お父様が渡し忘れたと、ダリルお兄様の形見だとか……お納めください」

ダリルの形見というそれは亡き皇子の私物であるブローチだ。

見事な銀細工が施されており、相当な値打ちものだとわかる。

どうやら皇子の持つ剣は相当の業物だったようだ。

だがそれならばなぜ死んだのか……疑問は尽きないが貰っておくことにした。

それに形見というのならありがたく受け取ろう。

「ありがとうございます。大切にいたしますよ」

「ええ……わたしはこれで、あっ皆さん。

わたしのことは気になさらず、お食事を続けてくださいね」

ぺこりとお辞儀をすると護衛の騎士と共に馬車に乗り去っていく姿を見送る。

彼女にとってダリルベルデとブローチは義兄が生きていた証、託された意味は語らずとも理解できる。

ならばこそ、この剣を振るう時は彼の魂を背負うつもりだ。

それはとても清らかな誓いであり決意であった。

「いいやつだったんだな、ダリル皇子」

「そうだね……いつか墓参りに行ってみようかな」

「キズ野郎。アイス頼んでいい?」

「太るぞ」

「うるしゃい!あんたこそボロネーゼ何皿目なのよ!」

「俺はいいんだよ、筋肉はタンパク質で出来てんだから」

「じゃああたしだっていいでしょ!」

「お前らなぁ……静かに食えよ」

そんなやり取りをしながらも、三人は食事を続ける。

ユピテルを討ち、デリンクォーラ帝国に迫る闇は一旦打ち払った。

だがこれで終わりではない、寧ろここから始まるのだと青空は告げているような気がした。

「ふぅー、さっ行くか。ネプトゥヌスの野郎が帝国領から逃げた!て情報が入った。

二人ともありがとうな」

「はぁ!?あんた置いてくっての」

「そりゃ相手は六将だぞ、並の冒険者じゃ太刀打ちできねえよ。

俺なら奴と一人でやりあえる自信はある。けどよ、 お前らまで巻き込むわけにはいかねえじゃねえか」

ガイウスは背を向け関所へ向かおうとするが、それを止める腕があった。

バルトロメオだ、いつものへらついた笑顔じゃなく真剣な眼差しで 彼は告げる。

「そうだね。ユピテルが死んで僕の問題は解決したよ」

「じゃあ猶更……」

「ここからはボランティアだ。君の旅路の果てを見せてくれ」

思わぬ言葉に虹色の瞳が激しく揺れる。

思えば1年前-勇者をやっているときは勇者様とは耳にタコができるほど聞いた言葉だが。

ガイウス個人に付き合うというものはいなかった、同じ勇者PTすら例外でない。

勇者とは孤独でなければならない、いや……勇者は孤独であるべきだ。

「わかった、ただし命の保証はできねぇぞ!

ユピテルで感じた通り、相手はそのへんの魔物と違うんだからなっ」

「キズ野郎あんた泣いてる」

「えへぁ?」

「あ。ほんとだ、涙出てるよ」

「う、うるせぇ!これは汗だ!」

慌てて目元を拭うと二人に背を向ける。

そしてそのまま振り返らずに告げた。

「関所へ向かうぞ!競争だ!俺のが速かったら奢れよな!」

「あっ、待ってよガイ君」

「待てよバカキズ野郎~!」

風のように走り去る二人を見送りながらバルトロメオは呟く。

その口元はほんの少しだけ笑っているように見えた。

たまにはこういうのもいいかもしれないなと。

そう思いつつ彼もまた走り出すのであった。