陽が傾き始めた公園。

ベンチに座るマケルーダは、たい焼きを手にふにゃっと悩んでいた。

目の前でアヴィドがカップケーキをかじりながら。

まるでラジオの人生相談みたいなテンションで語り出す。

「マフィンちゃん、そんなんは勢いだよ」

アヴィドは相変わらずの脱力系スマイル。でも、言葉は妙に現実的だ。

「俺もマデリーと付き合ってた時、なんか…“ハイ”になった勢いでそのまま行っちゃったし」

マケルーダは一瞬、目をまんまるにした。

「それ、普通に後悔するやつじゃ…?」

アヴィドは肩をすくめて、ベンチの背もたれに体を預ける。

「いや~、愛って大体その場のノリで育まれるもんだからさ」

「理屈で考えてると永遠に進まないぜ?大事なのは“勢い”と“ハート”」

魔王少女、あまりに現実的な助言に一瞬フリーズ。

吸血鬼界のヤンデレ代表が、まさかの現実主義。しかも淡々と。

ふと思い出したように、アヴィドは優しい目で遠くを見た。

「マデリーとの愛は永遠だけど、披露宴は一生に一度だからな?」

家計簿をつけるヤンデレ。

しかもめっちゃ丁寧。

その背中、完全に「できる主夫」

「会場の広さ、料理のランク、ドレスは絶対マデリーの希望通り……」

「でもプランAとBの差額が……」

「あと引き出物ってこれ…吸血鬼向けのやつ選べるの?」

細かい。

ベンチの端でノランが吹き出す。「ヤンデレのくせに現実主義すぎw」

アヴィドは照れもせず、「愛と生活は別腹なんだよ」と返した。

その一言が、逆に説得力しかない。

マケルーダはたい焼きを見つめてつぶやく。

「うーん…たい焼きの勢いでやるものなのかな…?」

「たい焼きは勢いで食うのが一番美味いし、恋も同じだよ」

アヴィドの真顔に、思わず納得しかける魔王少女。

公園に風が吹く。

たい焼きの香りと、なんだかんだリアルな人生アドバイスが混ざった午後だった。

マケルーダはベンチの上で両手をぎゅっと握り、空を見上げていた。

「愛は勢い…よし、練習だ!」

誰に聞かせるでもなく、ひとりで気合を入れる。胸の奥まで空気を吸い込んで――

「えーと…えーと……ホテル行こう!!!!」

まさかの超大声。公園中に響くテンションMAXの絶叫。

次の瞬間、茂みの影からジャラ…と不吉な鎖の音がした。

「へぇ~?マケルーダちゃん、俺とホテル行きたいってこと~?」

物陰からクヴァルがヌルッと登場。片手で鎖をクルクル回しながら、悪い笑みを浮かべる。

「そりゃあ…お兄さん喜んじゃうなぁ~」

全身が一気に凍りついた。

「違うわ!!帰れ妖怪ィィ!!!」

マケルーダは全力でたい焼きをぶん投げた。

「おっと、危ない危ない。食べ物は大事にしなきゃねぇ」

クヴァルは涼しい顔でたい焼きをキャッチする。

天桜市の女子校生、いや全種族共通の鉄則が脳裏をよぎる。

――“あの男とだけは絶対にホテルチェックインしてはいけない!”――

クヴァルは悪びれもせず肩をすくめる。

「え、呼ばれたから来たのに~?ひど~い!」

鎖を指でクルクルしながら、目はぜんぜん笑っていない。

そこへアラネアが、慌てて駆け寄ってきた。

「お兄様がホテルとかありえませんわッ!!」

妹の全力阻止が入る。

ノランは大爆笑。

「社会的に危険すぎるからやめとけマジで!」

カティーヌは呆れ顔。

「そもそもなんで物陰にスタンバってるのよ…!」

マケルーダは頭を抱えた。

「よりによって一番アウトな奴呼び寄せるとか、私の引き運どーなってんの…」

クヴァルは最後までにこやかに「まぁまぁ、冗談冗談♪」

――ぜんっぜん冗談に見えないまま、鎖がまたジャラリと鳴った。

公園の夕焼けに、魔王少女の失敗練習だけが妙に鮮やかに響いていた。

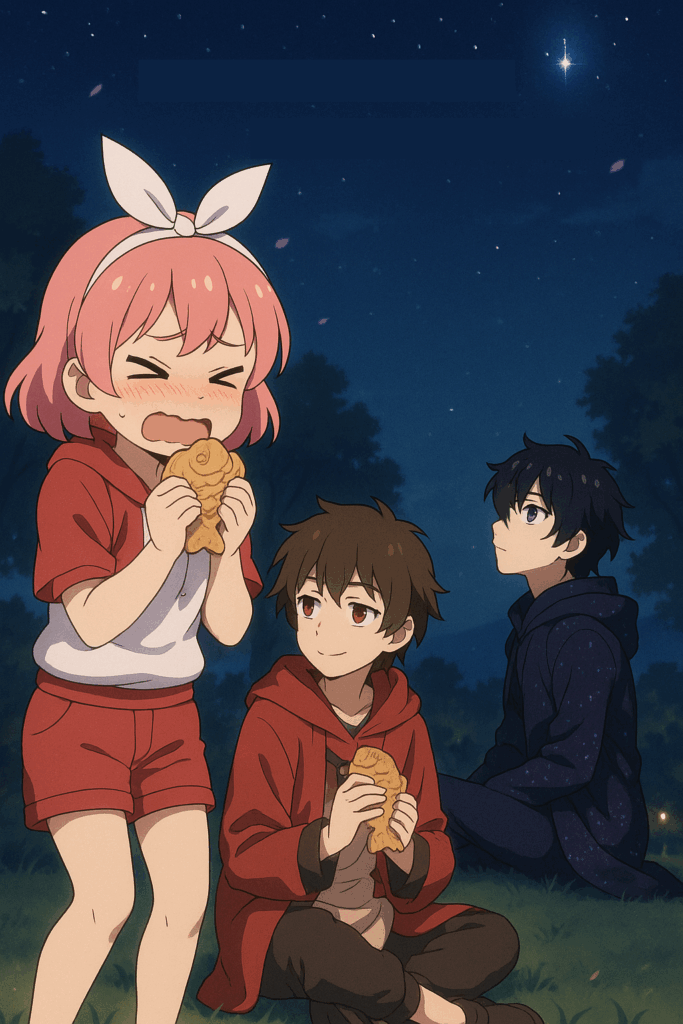

日曜前夜、天桜市の公園は昼間とちがってどこかしら静かだった。

街の灯りがゆっくり滲む中、マケルーダはたい焼きを片手に、スマホで友達とやりとりしていた。

「まこちゃん、明日は日曜だから今日は夜更かしタイムだね」

「うん。ダンピールだから」

マケルーダは嬉しそうに返事する。「だから明日は昼まで寝てる、ごめんね~」

「いいのいいの、楽しんでね夜更かし!」

――魔族と人間のハーフ、ダンピール特有の“メンテナンス日”。

吸血鬼の夜行性と人間の昼行性のあいだで、どちらにも振り切れない彼女たち。

体内リズムを保つために、週一だけは徹夜OK。

それがこの世界の「夜ふかし組」の日常だった。

たい焼きを頬張りながらベンチに座るマケルーダ。

横にはカップケーキを持ったアヴィドがのんびり座っている。

「…今日は日曜だし、一応ダンピールだから夜も元気!」

「クェーサーいるよ、マフィンちゃん」

アヴィドはさりげなく耳打ちしてきた。

「……ホテル行く?」

ニヤリと笑う顔は、相変わらず吸血鬼特有のイタズラっぽさが混じっている。

マケルーダは両手で顔を覆い、そのままベンチからずり落ちそうになった。

「ムリ…自主練いっぱいしたけど、本番は無理…」

夜風が少しだけひんやりして、

でも、たい焼きの温かさが手のひらから逃げていくことはなかった。

公園の夜。

クェーサーの横顔が、街灯の明かりからも月光からも切り離されて、ただ星空に溶けていく。

その横顔を見ているだけで、

マケルーダは思わず「やっぱオベロン……」と心の中で呟いた。

人間の常識も都合も一切通じない、神秘的で異質な何か。

夜の静けさに包まれると、クェーサーの“人間味ゼロの美しさ”が、逆に怖いくらい浮き上がって見えた。

自分もそばに座ってみる。

けど、どうしても顔を見ると声が出なくなってしまう。

「やっぱ顔見ると声でない…!」

たい焼きをぎゅっと握りしめて、ドキドキだけが胸の中で暴れている。

そんな様子をアヴィドは遠くから見ていた。

「すぐに言えなくていいよ」

「むしろ“うぶな子”って好かれるよ、統計学的に」

無駄に優しい吸血鬼は、カップル長続き率データとかまで知っているらしい。

「統計学やめろ!」

マケルーダは顔を真っ赤にしながら、ツッコミにもならないツッコミを返す。

それでも、アヴィドの中にある“無理しない恋愛”への静かな肯定は、

どこか温かくて安心できるものだった。

クェーサーは星を見上げたまま、誰にともなくつぶやく。

「…夜の天桜市は好きだよ」

その声は、どこまでも遠くて、優しかった。

マケルーダは何も言えずに、その背中を見つめながら

たい焼きを小さくかじる。

甘さと温かさと、少しだけ切なさが夜風にまじっていった。