—–どこかの竹林。

竹の風に揺れる音だけが響く中、ネプトゥヌスが「皇の右腕になった」と人づてに聞いた男。

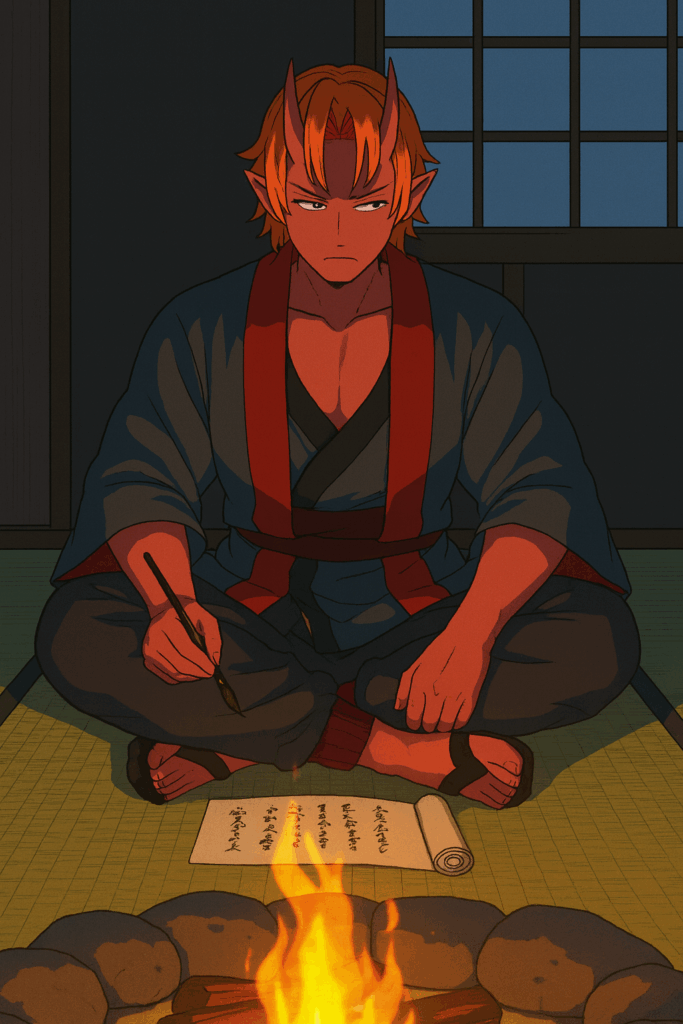

マルスは胡坐をかいて目を閉じていた。

赤い肌に角は誰が見ようと魔族のそれなのだが。

その出で立ちは和装に、下駄に肩に掛けた布と仙人かなにかのようだ。

彼のそばには小さな丸机が置いてあり、その上には一枚の和紙と筆が置かれている。

マルスは目を瞑ったままで筆を取り、和紙にさらさらと何かを書き記した。

そしてふぅー、と長い溜息を吐くと目を開く。

その眼差しに感情はなく、どこか空虚に見えるのであった。

(……まだだ。今の身で私は名を残せん)

マルスは1つの強い夢がある、魔王について行ったのも単にその夢の為だ。

歴史に名を刻むのだ、名声でも悪名でも何でもいい。

50年先も、100年先も「マルス」の名が語り継がれるような。

「歴史」という大きな物語に名を残すのだ。

人は忘れっぽい生き物だ、1年前まであれだけ恐れていた魔王の存在を既に忘れている。

だが自分は違う、マルスの名は未来永劫語り継がれるだろう。

その日まで「悪名」を積み上げていくのだ、それこそが自分の使命だ。

「……さて」

和紙にはこう書かれていた。

『轟雷は驕りによって討たれた。ユピテルの名は己が傲慢に身を焼かれた』

つい先週ガイウスたちに討ち取られた同胞の名が、真新しい墨で書かれている。

そしてそれを竹の筒に入れると、マルスは立ち上がり和紙を懐へしまう。

動くことはしない、あの女は自分からやって来るだろうと思っていたからだ。

そして彼の予感は正しく、すぐに竹林にネプトゥヌスの声が響く。

「ご機嫌よう、マルス」

「……ネプトゥヌスか。ユピテルの件か?」

「ええ、後ろ盾のユピテルが処刑されてしまったので、言い方は悪いですが保護されに来ましたわ」

「保護か。あの気位の高い貴様が、それも私へ助力を願うとはよほど参っているのだな」

「そうなんですのよぉ~本当に困ってしまいましたわぁ~」

わざとらしい演技をしながらネプトゥヌスは言う。

六将に助けなど必要ないだろう、 あの強さがあれば大抵の敵はどうにでもなる筈だ。

だが万が一に備えて保険を掛けているということだろうか?

それとも単に面倒事から逃げ出してきたか、とにかく今は現状確認といこう。

「ウラヌスとプルトは?彼女たちは何処へ」

「ああ、ウラヌスはアルキード王国に潜伏。プルトは例の件を行わせている」

「そうですの……顔合わせをしたかったのですが」

「なんだ。私しか出迎えなかったのが不満か?……ふっ」

始めて其処でマルスが笑みを見せた、先ほどまでの物静かなものでなく。

口の端を釣り上げ、まるで嘲笑うかのような笑みだ。

「ユピテルは死んだ、ガイウスと連れ共を見くびるからだ。

私はそうしない、何者であろうと相対する」

「ふふ、さすがですわね」

「ふん、当然だ。ところでネプトゥヌスよ……」

「はい?」

「他に何か言うことはないのか?」

「……あ、えっと……」

急に真顔になり、問い詰めてくるマルスに対しネプトゥヌスは言葉を詰まらせるしかなかった。

正直なところ、騎士団が自分の素性を調べだす前にとデリン・ガルを急ぎ足で出てきた。

持ち金がない。もっといえば食事していない、持ち前のプライドから言い出すことはなかったが。

「私は仙道の賜物で平気だがな、丁度いい。そこの林で筍でも掘ってくるがいい」

「わたくし、タケノコ掘りにフーロンへ来たわけではないのですのよ!?」

「なら空腹で倒れるがいい、誇り高き魔族ならば死を選ぶべきだ」

「ぐっ……わかりましたわよ!食料を分けてくださるのでしょうね?」

「いいや、この私がわざわざ施しを与えると思ったのか?」

「くっ……!」

なんという屈辱、このような辱めを受けるくらいならいっそ……。

いや待て、冷静になれ。ここでキレたらそれこそ思う壺だ。

それに怒ったらますます腹が減る、前からこの男とは反りが合わない。

なら自分なりのやり方でやらせてもらおう……!

「ではマルス、あとで筍がないなんて言わないでくださいねぇ~」

ネプトゥヌスは怒りを噛み殺しつつ、竹林の中へ消えていった。

その様子をマルスはほくそ笑みながら見送るのだった。

(ふふふ、ネプトゥヌスまで来たか……これで私の計画が更に進むというものだ)

マルスの思惑、それはフーロン皇国の指導者「皇(すめらぎ)」に取り入り。

アルキード王国への悪しき工作を行おうというものだった。

六将は全員ルチア皇女を覚醒させるため動いており、今も各地に散って活動しているのだ。

「魔王様が討たれ早一年……ガイウス、ヴィヌス、メルクリウス、サタヌス。

あの4人は必ずやルチア皇女を目覚めさせに来るはず。

そして奴等がルチア皇女の前へ来たときこそ、我が宿願が果たされるとき」

独り言ち、マルスは目を閉じ再び瞑想に戻るのだった。

–その頃、ネプトゥヌスはと言うと。

「……この竹林、景色がちっとも変わりませんわね!?

目印らしい目印もありませんわよ!?」

頭を抱えていた、無理もないだろう。

何しろ手ぶら同然で飛び出してきたのだから。

せめて換金しやすい宝石類を持ってくれば良かったものを、彼女はそれをしなかった。

何故なら質屋を通し目を付けた賞金稼ぎに狙われるかもしれなかったからだ。

まぁその用心深さが却って今の空腹を生んでいるわけだが。

「はぁ……とにかく筍とかいうものを掘ればいいんでしょ、これでしょうか」

フーロンの民は他国にない文化が多く在る。

例えば今の彼女のように、まだ成長していない竹を掘って食べるといったものだ。

爪を土で汚しつつ思う、魔王の腹心たる六将がなんてざまだと。

だがプライドで腹は膨れない、背に腹は代えられないのである。

「……こんな泥臭いことをするだなんて、惨めですッ……おのれマルスゥ!!」

彼女は燃えた、空腹と屈辱から来る怒りによって。

マルスは彼女をからかっているわけではなかった、本当に食料はないのだ。

この竹林は瞑想するための場所で、食べられるものと言えば竹の芽しかないのだから。

――庵の外。竹林の奥から、喚き声が聞こえていた。

「ちっとも抜けませんわね!?!?もう何本目か分かりませんわッ!!」

乾いた音とともに、無惨に折れたタケノコが一本。

「もう我慢なりませんわ!!おのれタケノコ!成長してから出直してきなさいッ!!」

人魚の魔将、怒りの声をあげる。

高貴な気位と泥まみれの素手が、フーロンの文化と壮絶に衝突していた。

ネプトゥヌスの怒声を背に受けながらも、庵の中は静かだった。

囲炉裏の火は変わらず、朱く燃え、穏やかに揺れている。

マルスは何も言わずただ火を見つめていた。

その手元、半ば書きかけの巻物の上に、筆先がぴたりと止まる。

そして――ふ、と目を細める。

「……本気だ、あの男は」

誰に聞かせるでもなく、独りごちるように呟いた。

「最初に倒す相手がユピテル。あれは、そういう戦だ」

魔王軍の象徴。六将の筆頭。副総帥。

倒されたのは最も“象徴的”な存在だった。

「あの男の顔だけは、なぜか覚えていた。

何故か、ずっと目に焼きついて離れなかった。

今思えば――当然だったのかもしれぬな」

轟雷の終焉は、ただの一戦ではない。

それは魔王軍という幻想への“処刑”だった。

彼の名はガイウス・アルドレッド。

かつての勇者。今は“アヴェンジャー”と呼ばれる男。

六将完全討伐――その言葉に、冗談の色は一滴もない。

戦略、意志、狂気。そのすべてが、本物の“戦”の形をしていた。

その時、また竹林から叫び声が上がった。

「見てらっしゃい、今度こそ引き抜いてみせますわよ!!」

「――ぐぅッ!!ぬ、ぬけませんわッッ!!」

ネプトゥヌス、怒りのあまりタケノコと一緒に倒れる。

庵の中。

マルスは火から視線を逸らさず、全く動じない。

「……ああ、怒っているな」

それだけ言って、また筆を走らせる。

和紙にしたためられるのは、静かな戦の記録。

そして、静かなる復讐の準備だった。

彼女は思う、自分は何をしているのだろうと。

魔王が討たれて早一年、魔族達は新たなる王を戴こうと動き出しているというのに。

自分ときたら空腹で野垂れ死ぬ寸前ではないか。

このままフーロンに居続けてもいずれ嗅ぎつけられる、そうなれば終わりだ。

だからといって都を離れるわけにも……そこで案が浮かんだ。

あの男の同僚になるのは嫌だが、確実な方法が浮かんだのだ。

「……マルスに話しましょう、我ながら不本意ですが仕方ありません」

水を飲み、腹を満たしてネプトゥヌスは庵へ向かう。

その足取りは重く、顔は苦虫を嚙み潰したようだった。