—-フーロン国境「麒麟砦」

「止まれ!この先はフーロン、通行許可証がないものは通さん」

「ガイ君、あの許可証出して」

「おう」

ガイウスが懐から皇帝に貰ったあのカードを見せると門兵は頷き敬礼をした。

どうやら皇帝の威光は大陸中に轟いているらしく、入国手続きは非常にスムーズに進む。

目の前の門には馬のような獣が描かれている。あれはなんだ?と首を傾げる。

ガイウスにバルトロメオが耳打ちする。

「麒麟だよ。簡単に言えば神の使いだね」

「ふーん、神の使いてことは……炎とか吐くのか?」

「はははは!それは荒ぶる神獣さ。麒麟は違うよ」

バルトロメオはにっこりと頷き、ガイウスも頷き返すと。

兵士に促されるまま砦の中へと進んでいく。だがしばらく進んだところで異変が起きた。

ネプトゥヌスから「虹の瞳」について聞いていた門兵がガイウスの顔を覗き込んだのである。

「……待て。その目。色が……不安定なんだが……!?」

「……へ?」

ガイウスは思わず目をそらした。

しまった――。

緊張のせいで、“虹の瞳”が僅かに揺れている。

青と金、紫の光が瞳孔の奥でグラデーションを描いていた。

「おい、透鏡(カラコン)か?それとも魔術か?術式干渉か?」

「えーとそれは……」

「はいッ!!」

ルッツが飛び出した。

「レンズ表面が構造色になってましてね!

タマムシ見たことあるでしょ!?同じです同じッ!!」

「構造色……?」

「そう、光の干渉で色が変わって見えるやつです!!

あの目、帝都で大人気なんですよ!“勇者の瞳”モデルって言って!」

バルトロメオも負けじと横から口を挟む。

「ねぇ、知ってた?帝都の女子の間じゃ“七色の瞳で見つめられたい”が告白テンプレなんだよ?」

「な、なにィ!?」

門番が押され気味になり、冷や汗を浮かべる。

一方ガイウスは黙ったまま、無表情でそのやり取りを見ていた。

(俺、タマムシ扱いされてる……?)

苦い思いを噛みしめながら、手元の剣の柄を握りしめる。

だが今は口を出すべきではない。

この場面、空気を読んだ方が勝つ。

それを、彼は旅の中で学んでいた。

「……わかった。とにかく目立つ色だ。フーロンでは目をつけられるぞ、外出時は外せ」

「お気遣い感謝します!」

3人は一礼し、門を通過した。

関門を抜けた直後、3人は同時に深いため息を吐いた。

「……切り抜けた……」

「帝都でも売ってないのに、あんな堂々と“カラコン”とか言っちゃってさ……」

「……俺、マジで一人旅じゃなくてよかったわ」

彼らの旅は続く。

虹の瞳は“勇者ごっこ用カラコン”として世を駆けていくのだった。

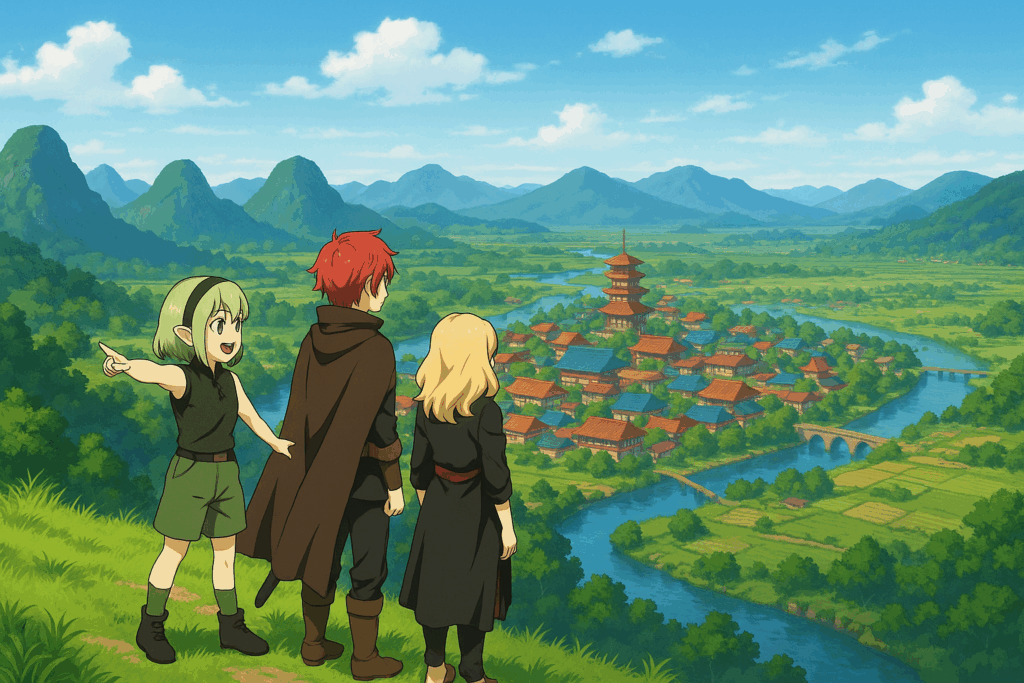

「おいバル!キズ野郎見て! スゲェいい景色だよ!」

ルッツが目を輝かせて指差す。

ガイウスとバルトロメオが並んで丘の縁に立つと――眼下に広がる光景に息を呑んだ。

赤い瓦屋根が幾重にも重なる街並み。

水路が碁盤目のように走り、石橋が優雅な弧を描いて架かっている。

街の中心には、何層にもそびえる塔――楼閣が空を突くようにそびえていた。

遠くには霞む山々が連なり、緑濃い稲田と川の流れが、その合間を縫うように光を反射している。

まさしく、帝国ともアルキードとも違う。

異国情緒に溢れた光景だった。

「……なんか異国に来たって感じだね」

「だな。ひとまず峠降りるぞ、ネプトゥヌスがいるはずだ……そして」

あいつがいる、ガイウスは宿敵の存在を感じ取って鼻の古傷を無意識になぞった。

そして一行は峠を降りていく、その足取りは重かった。

「――聞いたか?最近帝都じゃ、“虹の瞳”がまた流行ってるらしいぞ」

丘を下るすれ違いに、歩いていた商人風の男が話しかけてきた。

旅の道中で聞く噂話――だがその内容に、ガイウスの足が止まる。

「なんでも、あのユピテルを討った勇者……」

「シャボン玉のような、玉虫のような、不思議な瞳をしていたとか」

「それでな、デリン・ガルの職人たちが躍起になって。

“再現できねえか”と、虹色カラコンの開発に取り組んでるらしいんだよ」

「……そ、そうですか」

ガイウスは、引きつった笑みで答えた。

商人が立ち去った後、沈黙が訪れる。

誰も、最初に口を開こうとしない。

やがて、バルトロメオがポツリと呟いた。

「……ガイ君、たぶん近いうちに」

「本当に、“カラコンで通る”ようになるよ」

ガイウスは視線をそらし空を見上げた。

燃えるような髪が風に揺れ、瞳が静かに光る。

「……俺はカラコンじゃない」

「うん、わかってるよ」

ガイウスは何も言わなかった。

だが、心の中では叫んでいた。

(俺はなァ……“カラコンの勇者”じゃねぇ……!)

(最初からこの目で、地獄を見てきたんだ……!!)

それでも彼は黙って歩き出す。

淡く揺れる“虹の瞳”で。

丘を下り、ホアリンへと続く街道を歩いていると、すれ違う商隊の列が見えた。

荷台を引いているのは鉄の車輪でも、魔導エンジンでもない。

――巨大なトカゲだった。

「なっ……ランドリザード!?」

ガイウスが無意識に剣の柄へと手を伸ばす。

帝国で襲いかかってきた盗賊団の、あの獰猛な魔物。

だが商人たちは驚く様子もなく、長い手綱を操って荷台を進ませていた。

「あぁ、驚いたかい?」

先頭の商人がにこやかに声をかけてくる。

「フーロンはとにかく道が険しくてねぇ。魔導エンジンじゃ振動に耐えられず壊れちまうんだ。

その点こいつは馬と違って、干し肉さえありゃどんな悪路でも耐える。

産業革命の時代でも、まだまだ需要は尽きないのさ」

商人が慣れた手つきで、袋から乾いた肉片を放る。

ランドリザードが嬉々として咥え込む――それは、干からびたゴブリン肉だった。

「……おい、畑荒らしの常習犯を餌にしてるのか?」

「ありふれたもんだよ。手に入りやすいし、こいつらも好物だからな」

何気ないやり取り。だがガイウスたちにとっては衝撃だった。

帝国の蒸気と魔術で彩られた文明とは全く違う。

フーロンの民は、魔物を“敵”ではなく“生活の一部”として組み込み。

それを当然のように受け入れている――。

「……あ、ほんとだ。煙突が一本もないよ!」

ルッツが見下ろせば、街並みに赤瓦は連なっているが。

帝国の町では当たり前に見えた黒煙の柱がどこにもない。

隣を歩いていた商人が、肩越しに振り返って苦笑する。

「俺達が拒んでるわけじゃねぇんだ。むしろ自動化してもらいたいくらいさ」

「けどな――雨と山で機械がすぐ音を上げちまうんだよ」

「高温多湿でサビる、坂で車輪が外れる、冬は氷で管が割れる……」

男はそうぼやきながら、荷台を引くランドリザードの背をぽんと叩いた。

「俺達が機械にあやかれるのは、もう少し先になりそうだなァ」

石畳のはずの街道は、登るほどに傾斜が増していた。

荷を背負って歩く旅人たちは皆、肩で息をしている。

「……言われたらほんとだ……舗装されてるはずだよね?」

ルッツが額の汗を拭いながら、愚痴とも驚きともつかぬ声をあげる。

「山登りかってくらいきついんだけど……」

「あぁ」

バルトロメオが頷いた。

「だからフーロンから来る冒険者って、タフな奴らが多いんだな」

フーロンから来る冒険者は総じて“タフだ”と言われる。

それは単なる噂話でなく、実際の冒険の場で幾度となく証明されてきた。

かつてデリン帝国の依頼で険しい山岳に登ったことがあった。

帝都育ちの貴族出身の戦士や、アルルカンの剣士たちは。

急な坂に足を取られ、息を切らし「歩けない!」と音を上げた。

だが、その中に混じっていたフーロンの踊り子は。

額に汗ひとつ浮かべぬまま笑顔を絶やさず、こう言い放ったのだ。

「街道より歩きやすいじゃない」

その言葉に一同は凍りつき、同じ人間かと訝しんだほどだった。

また、帝国の討伐隊に随行した際、夜営の最中に爆竹の音が山間に響いた。

兵たちは「賊の奇襲か!?」と色めき立ち、武器を構えた。

しかしフーロンの傭兵だけは泰然と茶を啜りながら言った。

「心配いらない。あれは子供が祝祭で鳴らす音だ」

そう言いながら茶を口に含む姿に、逆に帝国兵たちが腰を抜かしたという。

山も祭も、異国では試練や恐怖に変わる。

だがフーロンの民にとっては、日常そのものなのだ。

ガイウスは商人たちと話しながら、2人を見やる。

勇者は超人、しかし今同伴する2人は違う。

「……俺はまだ平気だが、二人がきつそうだ。休憩所はどっちだ?」

すると、ちょうど荷台を引いた商人が通りかかり、彼らの会話に耳を傾けて笑った。

「おや、初めてかい?なら無理もない。

フーロンの街道は帝国やアルキードと違って、平坦じゃないんだ」

彼は荷を曳くランドリザードの首筋を軽く叩きながら続ける。

「休憩所を探すなら、この道を真っ直ぐ降りて谷を抜けるといい。

半日も行けば“ホアリン”に着く。宿場町だから、茶屋も風呂も揃ってるさ」

ルッツの顔がぱっと明るくなる。

「マジで!? やったぁ!」

ガイウスは小さく頷き、視線を先の谷へと向けた。

異国の道は厳しい。だが、その先に確かな休息と新しい出会いが待っているのだ。