大龍祭を前に、ガイウスは剣を腰から外し、勇者服を脱ぎ捨てた。

身にまとうのは、フーロンの武闘家が着る黒と朱を基調とした装束。

布帯で腰を固く締め、袖は軽やかに風を受けるよう仕立てられている。

肩から垂れていたマントはなく、動きやすさを優先した純粋な「戦舞」の衣。

町の広場でその姿を現すと、すれ違う者たちの視線が一斉に彼へ注がれる。

妖狐の娘が囁く。

「え?かっこよくない? 昨日のマントより三倍はイケてるじゃん」

鬼族の青年が腕を組み、惜しげに首を振る。

「惜しい……髪が黒いなら完璧だったのに」

ざわめきが広がる。いつも「異国の勇者」として浮いていたはずの赤髪。

今日は逆に祭りの華のように町に馴染んで見えた。

布を翻し構えを取るその姿は、剣士ではなく、拳で世界を切り開く武闘家。

仲間たちも目を丸くする。

「え? イメチェンし過ぎじゃない?」

ルッツが思わず声を上げる。

ガイウスは得意げに口の端を上げ、軽く扇を翻す。

「惚れるなよ?」

「だ、誰が惚れるかっ!!」

ルッツは顔を赤らめて即座に反発した。

宿場町のざわめきの中、勇者は新たな姿を披露した。

赤髪に虹の瞳、そしてフーロン衣をまとった武闘家。

その立ち姿は「転職」という一言では片づけられない、確かな変化を告げていた。

「いや~まさか。あんさんにサイズ合う服があったとは驚きダワ」

ハオが手を叩いて笑う。

ガイウスは道着の裾を少し引っ張り、肩をすくめて苦笑した。

「ああ……店員に“鬼向けですが”って言われたのはちょっと引っ掛かったがな」

これから鬼――マルスを倒すための稽古をつけるというのに。

鬼用の道着を着る羽目になるとは皮肉な話だ。

「でもま。おかげで武闘が始められるヨ」

「……なぁ、いつもの服じゃダメなのか? 武闘家ってのは」

「ダメネ。服も型のうちヨ」

着慣れない装束に身を包みながら、ガイウスは落ち着かず周囲を見回す。

視線の先、宿場町の広場には見物人が集まっていた。

モブ妖狐が扇を手に目を輝かせ、鬼族の若者が腕を組んでうなずいている。

「……注目される……」

思わず頬が赤くなる。

ハオはそんなガイウスの肩を軽く叩いた。

「よろしい。じゃ、シャオヘイ」

すぐ傍らに控えていた黒衣の少年へ、にやりと笑いかける。

「ハオが準備してる間に、陰陽の授業をしてあげなサイ」

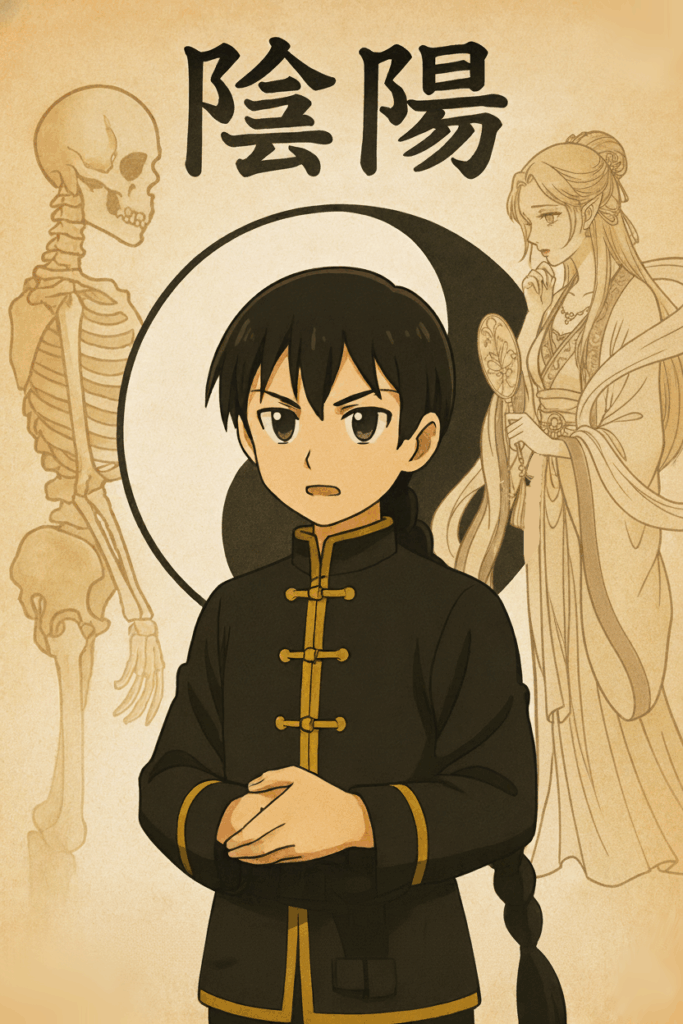

シャオヘイ・シャオヘイは一歩前へ進み出た。

黒ずくめの衣装が太陽に照らされ、影の中に輪郭を浮かび上がらせる。

「勇者どの。――では、始めましょう」

「勇者どの、まず向こうの旗に描かれたマークを見て下さい」

シャオヘイが顎で示した先には、宿場町の稽古場に掲げられた旗が風に揺れていた。

そこに描かれているのは、黒と白の勾玉が寄り添うように組み合わさった円。

旅の途中、フーロンの至る所で目にした模様だ。

「あぁ、あれか……」

ガイウスは息を整え、旗を見つめる。

シャオヘイは一歩前に進み、まるで師を真似るような落ち着いた口調で言葉を紡いだ。

「勇者どの、フーロンでは“絶対の善”は存在しないとされます」

その声は、広場を取り囲む妖狐や鬼族たちのざわめきを静めていく。

「この国はあらゆる種が混ざり合ってできている。人も妖も魔も、皆が隣にいるのです」

「だからこそ我らは陰と陽、光と影、正と邪……それを切り離さず受け入れてきました」

ガイウスは息を呑む。自分の虹の瞳が光によって色を変えるように・

彼の言葉は真理を映していた。

「この考えを、陰陽(インヤン)と呼びます」

広場に緊張が走る。

師ハオは静かに扇を閉じ、弟子の言葉を誇らしげに見守っていた。

そして群衆の中の誰もが、黒衣の少年が勇者に授けようとしているものが。

単なる拳法ではなく、生き方そのものであることを悟っていた。

シャオヘイは指先で円を描きながら、静かに言葉を重ねた。

「例えば──天と地」

その手が空を指し、次に足元を指す。

「生と死。どちらか片方なくては、もう片方も存在できぬもの」

その声は決して高ぶらず、まるで山の風が通るように穏やかだった。

「それが、陰陽(イン・ヤン)です」

すっと両足を開き、両の掌を前に差し出す。太極拳の基本姿勢。

「勇者どの、見よう見まねで構えて下さい」

ガイウスは黙って頷き、少年の動きを真似る。

ぎこちない腕の動きに広場から笑いが漏れるが、本人は真剣だ。

シャオヘイは続ける。

「マルス……俺からすれば大師匠にあたる方。その人が何者か詳しくは知りませんが」

声が少しだけ震えていた。それでも言葉を選ぶように続ける。

「あの方はハオ師匠の師であり、シェンタオ大火までは

とても温和で善良な方だったと記録に残されています」

ガイウスの目が細められる。

「しかし今は、歴史に名を刻むため、貴方の国――アルキード王国を戦火で包もうとしている」

静かにうなずくガイウス。

その手のひらが、シャオヘイの姿をなぞるように流れる。

「善も悪も、絶対のものではありません」

シャオヘイは両の手を交差させ、次に円を描くように動かす。

「たがいに存在することで成り立つのです」

拳を握り、呼吸に合わせて言葉を紡ぐ。

「陽虚すれば陰虚、陰虚すれば陽虚し――陽実すれば陰実、陰実すれば陽実する」

難解な言葉に、遠巻きで見守る仲間たちが顔を見合わせた。

ルッツが小声でぼやく。

「……何言ってるかわかんないんだけど!?訳して!」

バルトロメオは首をかしげつつ、口元に笑みを浮かべる。

「う~ん……つまり、バランスが大事ってことかな!?」

広場にざわめきが戻る。

だが、ガイウスだけは静かに目を閉じ、その言葉の奥にあるものを噛み締めていた。

「はい、始めよっか」

ハオが軽く扇を畳み、息を吐く。

「マルスは……見ての通りパワータイプだネ」

その名が口にされた瞬間、ガイウスの眉がわずかに動いた。

かつて「寛寧様(かんねいさま)」と呼んでいたはずの人。

今、師をただ「マルス」とだけ告げた。

――もうあの方は師匠ではない。

たった三文字の中に、ハオの覚悟が詰まっている。

ガイウスはその事実を悟り、ゆっくりと拳を握った。

「あぁ。パワーは六将最強。代わりに搦め手に弱い」

低く答える声に熱がこもる。

「一年前も、搦め手でどうにか勝てたようなもんだったよ」

「そうネ」

ハオは軽く頷いた。

「あんさんはもうフィジカル面は充分に成熟してる。

なら攻めるでなく、受け流す拳法を教えるワ」

そう言って、足を開き、腕を滑らかに回す。

「太極拳って言われる拳法。朝おじいちゃんがやってるやつ、なんて言われるけど……」

微笑みながら続ける。

「奥深い拳ヨ。力に逆らわず、受けて流し、相手の力をそのまま返す。

――あのマルスにこそ通じる道ネ」

ガイウスは黙って構えを取り、目を閉じる。

拳はただ殴るためのものではない。

陰と陽が巡り、力を受けて流し、再び返す。

虹瞳の奥に映るのは、討つべき敵――マルスの姿だった。

ガイウスは深呼吸し、足を開いた。

(フーロン拳法か……ユピテルと戦ったとき。

ちょっと真似してみたが……本格的に学ぶのは初めてだ)

両腕をゆっくりと持ち上げ、円を描くように回す。

力強く振り抜くのではなく、流れるように、波紋を描くように。

その動きは勇者の戦いの型というより。

広場で中年以上の魔族が朝にやっている「健康体操」にしか見えなかった。

ざわ……と周囲の妖狐や鬼族たちが首をかしげる。

ルッツが耐えきれずに突っ込んだ。

「拳法っていうか……健康体操じゃない?」

バルトロメオが腕を組み、真面目な顔で首を振る。

「いやいやルッツ。ゆっくり正確に動くのって、実はすごい技巧いるんだよ?」

「えぇ……?」

勇者ガイウスの虹の瞳は、動きに合わせて静かに揺れていた。

赤の怒りも、青の哀しみも、この瞬間は水面に沈む。

ただ、陰と陽が巡るように――拳は静かに流れを描き始めていた。

ガイウスがようやく太極拳の構えを整えた瞬間、ハオがにやりと笑った。

「それじゃ、稽古行くヨ。ハオが攻撃するネ」

「え!? おい、太極拳ってこっちから攻めるんじゃないのか!」

困惑するガイウスに、横でシャオヘイが真顔で補足する。

「いえ、太極拳は“受け流す拳”。つまり攻撃を敢えて受け止め、流す形式となります」

「なっ……聞いてねぇぞそれ!」

次の瞬間、ハオの掌打が真っ直ぐに飛んできた。

「うわわ!ハオ、俺まだ準備――いてええええ!!」

ガイウスの体が見事に吹っ飛び、石畳に尻餅をつく。

遠巻きで見ていたバルトロメオが眉をひそめる。

「あれで習得できるかな……」

ルッツは腕を組み、冷ややかに言い放った。

「大龍祭まであと数週間よ、キズ野郎……しっかりして」

「うるさい!! カウンター戦法なんか初めてなんだ俺は!」

悶絶しながら立ち上がるガイウスの姿に。

広場の妖狐や鬼族の観客から笑いと拍手が起こった。

稽古はまだ始まったばかり――だが勇者の汗は、確かに陰陽の理へと染み込んでいった。

掌を受け流す――その動きを何度も試みるが。

ガイウスの体はぎこちなく、ただ打撃を食らうばかりだった。

「……くそ、やっぱ難しいな……」

額から汗を伝わせながら、彼はふっと過去を思い出す。

(カウンターといえば――あいつだ)

1年前の死闘。

闇に溶けるように立つ、マスターアサシンの影。

腰を落とし、掌をこちらへ見せるように構える――あの鉄壁のポーズ。

ガイウスは息を呑む。

「あのマスターアサシン(プルト)の鉄壁モードみてぇなもんか……」

皮肉混じりに笑いながらも、視線は真剣だ。

「……あれを真似しろとか、無茶ぶりすぎんだろ」

彼の脳裏に蘇るのは、プルトが攻撃を跳ね返した瞬間。

刃を受け、力を流し、そして倍返しにしたあの冷徹な動き。

ゆっくりと構え直し、ガイウスは掌を前に掲げる。

「えーと……あいつは、跳ね返す時どうしてたっけ……」

答えはまだ曖昧だ。

だが確かに、自分の体は陰と陽の間で揺れ始めていた。

ガイウスは額の汗を拭い、改めて深く腰を落とした。

掌をこちらに向け、半身を切る――プルトが見せたあの鉄壁のポーズ。

「……なんで、あいつがこの構えになるのか……」

息を整えながら姿勢を維持する。

両手は常に攻防に転じられる位置にあり、どこから打ち込まれても反応できる。

実際に取ってみて初めて、体にその理屈が落ちてくる。

「なるほど……この構え、強い」

自分でも驚くほど、攻防一体の安定感があった。

「どんな攻撃に対しても反応できる……」

一瞬の感嘆の後、顔が引きつる。

「……いや、だがムカつく……!」

結局“プルトのやり方”に納得させられたこと自体が癪に障る。

観客の妖狐や鬼族が「おお、形になってきたぞ」とざわめく中。

勇者は複雑な顔のまま構えを解かなかった。

ハオの掌打が正面から迫る。

ガイウスは腰を落とし、掌を前に掲げた――例の、プルトの鉄壁ポーズ。

次の瞬間、打撃は彼の腕を伝って横へと流れ、地面に抜けていった。

「……っ!」

重圧が抜け、空気が震える。

「おぉ!受け流したぞ!」

鬼族の野次馬が声を張り上げる。

「赤毛のにーちゃん、かっこいい~!」

妖狐の娘たちが手を叩き、黄色い歓声を上げた。

ガイウスは驚愕と興奮を抑えきれず、思わず拳を握りしめる。

ハオがにっこりと頷いた。

「お見事! あんさんの構えのベースは決まったネ」

「ああ……」

ガイウスは息を吐き、笑うでもなく苦い顔をする。

「……あのアサシンがベースってのが気に入らんが、この構えが一番安定するわ」

広場に笑いと喝采が響く。

勇者はようやく、太極拳という新たな道の第一歩を踏み出したのだった。

「よろしい。じゃ、次は実戦形式でいくヨ」

ハオが軽やかに身を翻す。

その笑みは穏やかだが、放たれる気配は鋭い刃のようだった。

広場に緊張が走る。

バルトロメオが肩をすくめ、ぽつりと呟く。

「こりゃ……夕方まで続きそうだね」

そんな中、シャオヘイが一歩前に出る。

「では、お二方は俺が稽古をつけます。こちらへ」

黒ずくめの少年がまっすぐに手招きする。

ルッツは大げさにため息をつきながらも近づいた。

「はいは~い。あんま痛くしないでよね、シャオ」

軽口に混じるほんのりした緊張感。

ガイウスとハオの構え、ルッツとバルトロメオの歩み。

広場は二つの修行場へと変わり、それぞれの汗と声が交錯していった。