「全員揃ったね。それじゃあ確認していくよ」

それから3日ほど経ち、フーロンでの情報収集も捗ったようで。

宿の一室に集まり作戦会議を始める。まずガイウスが調査した結果を報告する。

「 先ず、この国の統治者は皇(すめらぎ)って人!帝国の皇帝とはちょっと違うんだ」

「具体的には?」

「先ず元老院がない、皇自体が絶大な発言権を持つ。そして本名を名乗らない」

「なんか御子様みたい」

「そうだね。皇は神の代理人なんだってさ。

今代の皇様はよく言えば武人と言うか……ちょっと血の気が多いそうでね」

フーロンが1年前魔王軍の襲撃を防いだのも単に彼の手腕にあるが。

当代の皇-天狐皇は少々血の気が多いらしい。

皇にありながら剣の達人で、抜剣して大暴れするのだとか。

「おっかね〜。でもそんな怖い人だから魔王軍も手出ししなかったのかもね」

「それはありそうだ。みんな言ってたよ、天狐様には感謝してるけどちょっとおっかないって」

皇様について把握した次はハオのこと、仙界についてである。

彼女の師は寛寧(かんねい)という男であり。

寛寧はたった一人の門下生としてハオを可愛がっていたそうだ。

だがある日-寛寧の庭のモモを盗み食いし破門されたという。

よほど食い物の恨みが根深かったのか?と思ってガイウスはいや待て。と肉まんを頬張る。

-寛寧。

初めて聞く名前なのにガイウスは妙な既視感に襲われていた。

どこか引っかかる、しかし思い出せないのだ。

この話と何か関係があるのだろうか?気にはなるが今は保留しておこう。

「最後に魚女のネプトゥヌスだけど……アイツは首都パーダオで洗濯屋やってる」

「ックックック……天下の六将が洗濯屋か?落ちぶれたな」

「ガイウス君が悪魔みたいな笑い方してる……」

バルトロメオとルッツが引く位ガイウスの目元は邪悪に歪んでいた。

そう、この笑い方が完全な素なのだ。

勇者として浮かべる爽やかな笑顔は彼なりに「勇者らしさ」を突き詰め生まれた仮面。

仮面を脱ぐ程心を許した証拠でもある。

素の彼は義弟ロディも言ってるが陰険で邪悪で。そして何より……。

「アイツ、俺が魔王を討ったって逆恨みしてんだ」

「……え?そうなの?」

「ああ、お高くとまって見下してよ。それが落ちぶれてんだぞ。ざまあみろ」

そうなのだ、彼は勇者の使命うんぬんに関係なく六将が嫌いだった。

そのネプトゥヌスが洗濯屋とは……これはいい気味だとほくそ笑む。

「当面目標もねーしパーダオに行ってネプトゥヌスでもおちょくってやっかぁ〜」

「キズ野郎何!キャラ変わった!?」

「いや僕もわかるぞ。素を出せるくらい気を許した相手にはいい顔したくなるよな、わかるぞ」

「いや……別にそんなんじゃあ。ただアイツのあの高慢ちきな顔が気に食わねぇだけだし……」

「はいはいツンデレ。じゃパーダオでネプトゥヌスに嫌がらせしよう!」

3人はネプトゥヌスに嫌がらせする、という何とも最低な目的を胸に抱き。

フーロンの首都パーダオへと向かう。

そして3人が旅立った頃-奇しくもハオも、パーダオへ向かう途中にある山。

朱雀山で修行する仙人見習いへ出前を持っていくため、籠を背負って歩いていた。

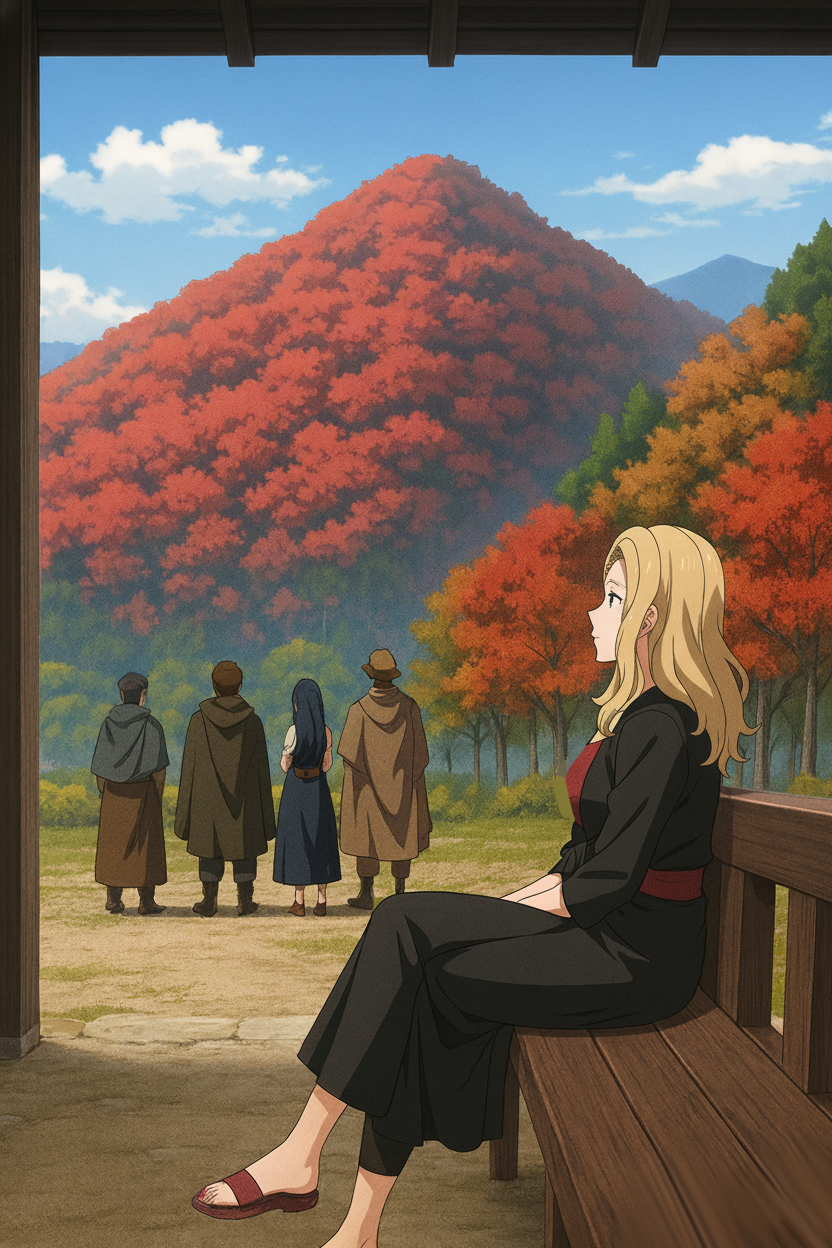

ガイウスたちは朱雀山の麓にある、小さな茶屋で足を止めていた。

赤い。――ただただ、赤い。山肌全体が紅に染まり、空の青と激しく対比していた。

「……なんだこれ」

ルッツが思わず口を開く。

「火事かってくらい真っ赤なんだけど……」

麓の茶屋から見上げる山は、まさに“燃えるような赤”だった。

風が吹けば木々がざわめき、光を受けて山全体が揺らめくように見える。

「綺麗だね……燃えてるみたいだ」

バルトロメオが思わずつぶやく。

その横で、隣席にいた中年の旅人が茶碗を置いて頷いた。

「この時期の朱雀山(スーツェーシャン)は、大陸で一番美しいよ」

「“赤き山(ホンシャン)”とも呼ばれててね、紅葉見物にはうってつけさ」

ルッツが身を乗り出して問う。

「へぇ、じゃあそのまま登ったりとかも?」

旅人は少し笑って、首を振る。

「いや、見るだけだよ。登るとなると……あれはヘタな高山よりよっぽど危ない。

道は無いし、足場は悪いし、途中で引き返せなくなる者も多い」

そう言いながら、遠くを見つめる目には、少し憧れと畏れが混じっていた。

「……だから、見るだけさ」

バルトロメオはちらりとガイウスを見る。

そして、視線を戻し、もう一度、燃えるような朱の山を見上げた。

そんな彼らの会話を聞きつけたのか、茶屋の奥から。

年老いた魔族の女将が湯気の立つ茶碗を持ってやってきた。

皺の深い顔に、いたずらっぽい笑みを浮かべながら口を開く。

「初めてかい? この“赤き山”を見るのは」

「ええ、旅の途中で偶然通りまして」とバルトロメオが軽く頭を下げる。

女将は頷き、視線を山に向ける。

「昔話があってね。この山には、かの霊獣“朱雀”が羽を休めに降り立ったそうな。

その羽が触れた木々が、毎年こうして紅く燃えるようになるんだとさ」

「それで朱雀山……」

「でも……神が降りるってのは、良いことばかりじゃないからね。

紅葉を見るだけにしとくのが、一番なんだよ、本当は」

その時、風に揺れる木立の向こうから、一人の小柄な人物が姿を現した。

亜麻色の髪を背で揺らし、背負った荷籠に薬草やら道具やらを詰めた姿。

――ハオだった。

「アイヤ〜、時間ギリギリになっちゃったネ。もうすぐ日が傾くのに」

女将が声をかける。

「ハオ、また山に入るのかい? 一人で?」

「今日は軽い修行ネ。山頂までは行かないつもり」

ルッツが驚いたように振り返る。

「え、今から登るの!?」

「フツーよ」ハオは小さく笑う。

「ここらじゃ、夜明けに登って夜に降りるのが一番安全だからネ」

ガイウスは思わず呟いた。

「……ほんとに、フーロンの奴らはタフだな」

「でさ、ハオはなんで登山するつもりなの?

「見習い仙人にメシ持ってくのヨ。ハオは仙女だから食欲消せるけど修行中は腹減るからネ」

「仙人……餅は餅屋、僕達も手伝うよ」

「そう?助かるワ、朱雀山は歩き辛くテネ」

「うん、任せて!」

こうして3人は朱雀山で修行中の仙人見習いの元へと出前を届けにいくのだった。

朱雀山上空は歓迎するような青空が広がっていた。

—-フーロン首都「パーダオ」

一方その頃フーロンの首都パーダオでは。

「メイレンユエちゃん、お食事だよ。本日は肉団子スープ」

「……ん」

ネプトゥヌスは宿の一室で寝転がっていた。

彼女はこの生活が不満だった、確かに仕事は楽だ。

なにせ魔王軍一の水魔法の名手、今じゃどんな汚れも落とすクリーニング屋として有名だ。

だがしかし!それは彼女の求める生活ではない!彼女はもっと高みに上りたいのだ。

「おのれマルス!適材適所とかほざいてわたくしにこんな泥臭い仕事押し付けて!」

同じ六将、なのに何故こうも差がついた。

魔王軍最高幹部の身が今や洗濯係となり、美人魚(※人魚の意)とまで呼ばれる始末。

正直メイレンユエと言われて満更でもなかったが、それでも落ちぶれ過ぎと言うものだ。

そして今は一通り仕事を終え、大家さんと食事中である。

「メイレンユエちゃん。貴女のウデを見込んで皇宮の人もお洗濯頼みたいそうよ」

「まあ、良いのでしょうか?ほかにも高級なお店はありますのに」

「天狐様のお召し物ってとっても複雑なの。

だから皇宮の人、貴女にお願いしたいって」

「そうですか……そこまで仰るならお受けしますわ!」

こうしてネプトゥヌスは皇宮内で洗濯係をすることとなった。

この仕事もなかなか悪くないと彼女は思う。

そして何より-あの憎っくきマルスに復讐できる!これは願ってもないチャンスだ。

「見ておりなさいマルス。かのシンデレラも召使いから成り上がったというわ!

わたくしもあなたに復讐し、魔将の誇りを取り戻してみせます!」

—朱雀山・三合目

「はー、はー……」

「確かにハオが言う通りだ、高くはねぇが足が痛え」

「フフフ、そうでしょう?」

3人とハオはと言うと、仙人見習いへの出前のため朱雀山を登っていた。

整備されていない獣道と言うやつで、玄武岩が剥き出しの岩肌が足を取るのだ。

「でもこの山、いい修行になるヨ?」

「うん!なんかこう……身が引き締まる感じ!」

「はぁー……お前よくそんな元気でいられるな……」

2人は獣道もなんのそのとずんずん進んでいく、だがガイウスにはもう限界だ。

ルッツが早々に歩けないと言い出して抱っこしながら登っているのだ。

「もうダメ……キズ野郎、あたぢを置いて先に行け」

「死亡フラグみたいなこと言いながらおんぶされてんじゃねーよ」

「僕ももうだめ……僕を置いでいけ……」

「いやお前も死亡フラグ言うなよ!?」

そうこうしている内に仙人見習いのいる小屋へ着いた。

3人は揃ってドアをノックし、開けてくれるようお願いする。

すると中から優しそうなおばあさんが出てきてくれた。

「はいはーいどなた?」

「娘々ヨ。トマトの卵炒めとー、保存食と水」

「はいはい毎度!そちらの皆さんは?」

「あ~……僕たち出前を……」

「まぁ!それはありがとうね。今お茶を淹れるから上がっていって」

こうして世話人に迎えられ、小屋の中へお邪魔した。

中は質素で物が少なく、必要最低限のものしかないようだ。

どこか暖かさを感じるのは、きっと世話人のおばあさんが優しい人だからだ。

向こうにいる4人が仙人見習いだろうか?

子供に見えるほど小柄だが羽衣もあって何処か俗世離れした雰囲気がある。

ハオは取り出しつつ気づいたようだ、一人足りないなと。

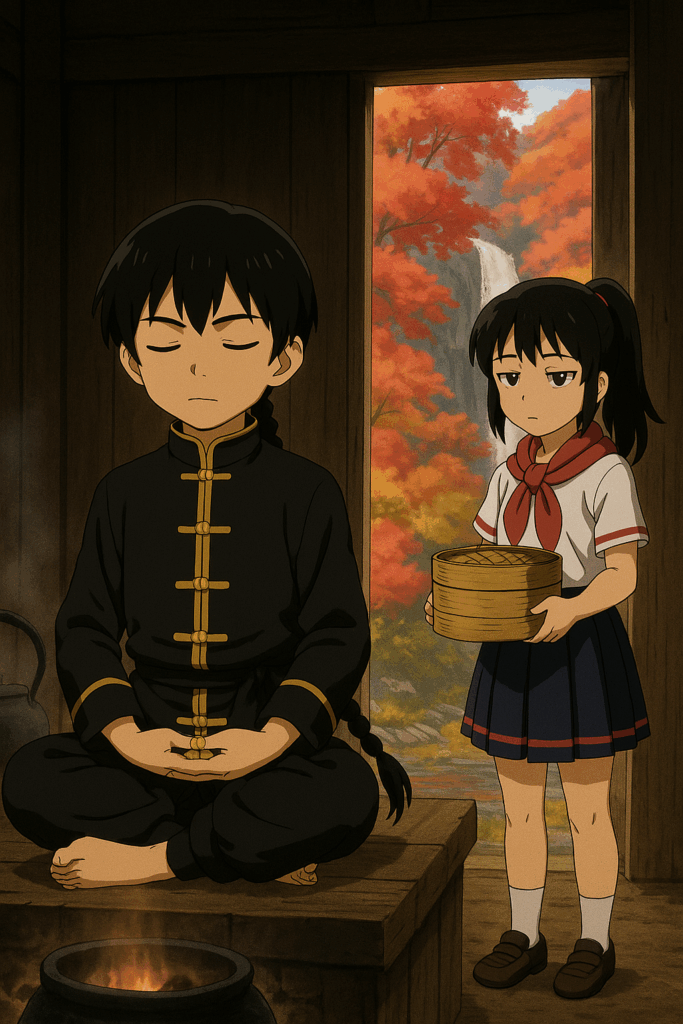

「ん、シャオヘイは?」

「シャオヘイなら向こうの庵で瞑想中よ」

「相変わらずクソ真面目と言うか……だから悟れねーんダワ」

どうやらシャオヘイという見習い仙人とハオは師弟関係らしい。

せっかくだから庵についていっていいかとハオに尋ねると二つ返事で頷かれた。

シャオヘイこと、蓮小黒(レンシャオヘイ)は道教の仙人。

ハオに弟子入りしかれこれ100年は修行する道士だ。

才能はあるがどうも真面目すぎるのと俗っぽさが抜け切らないので悟れないのだとか。

庵が近づくと仙界に近づいてきたのか。

細く薄い雲が立ち込め、仙桃の木々がちらちらと見えだした。

ハオはここにいたのか、寛寧という男と。

「なあハオ、寛寧って……」

「あんさん、そこ滝。気をつけてネ」

(はぐらかされた)

ガイウスは何故か顔すら知らぬ寛寧という男が気になって仕方なかった。

炎術の達人で、歴史家で、そして……。

たどり着いたそこは滝の傍にある庵だった。

そこには10代後半ほどの、黒い功夫服の少年が囲炉裏に座っていた。

炭の弾ける音にもピクリとも動かず、どこか神聖な雰囲気すら漂っている。

「シャオヘイ、出前だヨ」

「はっ……ハオ師匠!集中しております、この通り!」

「じゃあこれはどうだ?」

仕方ないやつめとセイロから肉まんを1つ取り出すと、カッと目を見開いて飛びついた。

「うぉぉぉおおお!いただきます!」

「こいつがシャオヘイ。ハオの弟子だけど欲望が克服できないのヨ」

「へぇ~もったいない話だな」

「あっ!こらそれ俺の肉まんだぞ!?」

「早いもん勝ちだよーん!」

そんなやり取りを見て、ハオはゲラゲラと笑う。

彼の名はレン・シャオヘイ、地仙を目指す少年で実年齢は100歳を越えている。

ちなみに地仙とは俗世を絶ち修行し到達したもの。

ハオも肉体を棄て尸解仙になる前は地仙だった。これだけでも絶大な力を持つが。

更に上位の存在-生き神と言われるのが天仙。

天仙の言葉はフーロンにおいて何より優先され、誰もが従うという。

「全くよく食う……地仙になるのはまだまだ先みたいネー」

「しょうがないじゃないでふか……師匠の肉まんが旨いのが悪いんです」

「まぁほめられて悪ぃ気はしないヨ、寛寧様はハオをどう思っていた?」

「……はい、死んだと思っておられるようです」

それを聞いて少し残念そうにするハオだったが、すぐに切り替えるとこう告げた。

「それは良かった、もしバレたら大変なことになってたからネ」

「なんでだ?別にいいだろそれくらい」

「ダメよバカ、破門されたこと考えたらわかるでしょ?」

そう、破門された理由はただ一つ……。

寛寧との間に決定的な、埋め難い程の溝を作ってしまったからだ。

「寛寧様とはそう、シェンタオの桃園で出会ったネ」

肉まんを頬張るハオの目は何処か遠く、昔を懐かしむようだった。