砂嵐の音も届かない、静かな水辺。

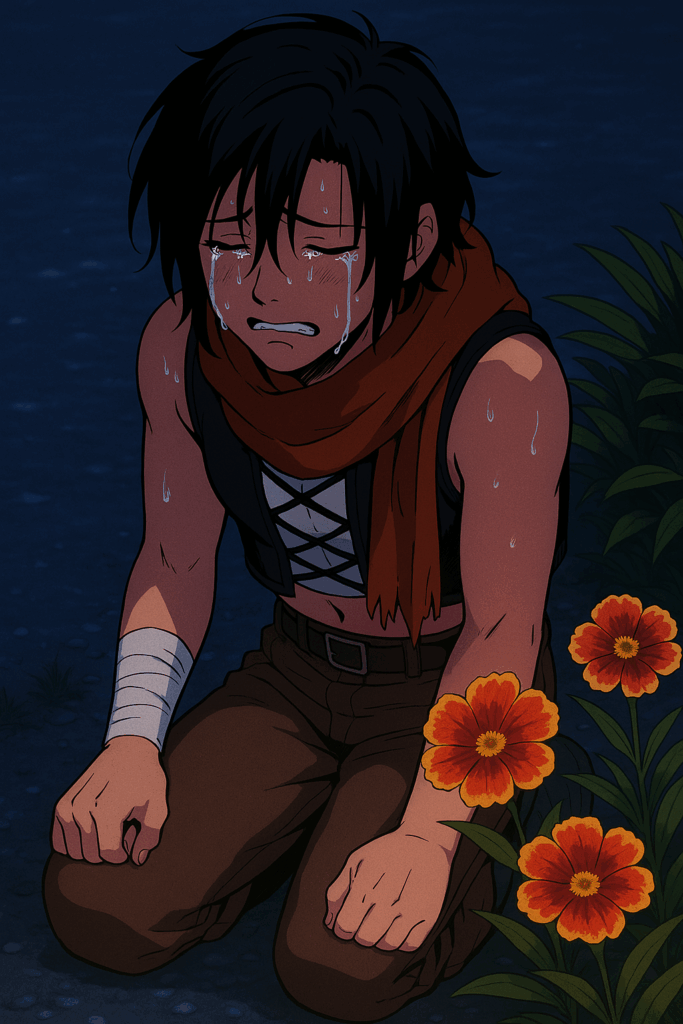

サタヌスは、一人、岩陰にうずくまっていた。

呼吸が浅い。胸の奥がまだ焼けるように痛む。

脳裏に焼き付いたあの映像が、勝手に繰り返されていた。

ぐちゃぐちゃのままサタヌスは顔を上げ、無言で水の中に頭を突っ込む。

冷たい水が全身に弾け、服が重く貼りつく。

大嫌いな感覚だった。

いつもは水が跳ねるだけで、オールバックが崩れるだけで。

「クソッ、台無しじゃねぇか!」と怒鳴っていた。

けど今は—。

髪が崩れたまま、水を浴び続ける。

額の真ん中に髪が張りついた。

濡れた前髪が、だらしなく下りる。

鏡があれば、自分の顔が“子ども”に戻っていることがわかるだろう。

自信家で、口が悪くて、喧嘩っ早くて。

そんな“勇者サタヌス”じゃなく—ただの、何も知らなかったガキの顔。

「……何も、知らなかったのに」

レアがどんな気持ちで娼婦をやっていたかも。

自分がどうやって生まれたのかも。

父親が、どんな奴だったのかも。

「知らねぇままで、よかったのによ……」

声が震えた。

水面に落ちた雫は、水か、涙か、誰にもわからなかった。

水の音だけが、静かに耳に残っていた。

地面に膝をつき、サタヌスはただ、泣いていた。

誰もいない。

見ているのは、星と、咲きすぎた花と、冷えた空気だけだった。

「……そうだよな」

かすれた声が、喉からこぼれる。

「捨てちまうよな、レア……」

笑い声のような、泣き声のような。

わからない何かが喉を揺らす。

「……俺が、あいつに似すぎてるからさ……。……気持ち悪いよな。だって……俺、笑うと……」

そこまで言って、また息が詰まる。

何度も手で顔を拭っても、水は止まらなかった。

それが涙なのか、水なのか、もうどうでもよかった。

ただ、花が綺麗だった。

それだけが、やけにくっきりと視界に映っていた。

気配に気づいたのは、すぐ隣に体温を感じたときだった。

サタヌスが顔を上げると、ヴィヌスが無言で隣に座っていた。

いつものように「なに泣いてんのよ」なんて言わなかった。

その目は、ただ夜を見つめていた。

「……レア、俺が嫌いだったのかな」

誤魔化しも、照れもなかった。

それを口に出すだけで、ひどく苦しかった。

ヴィヌスは一度だけ瞬きをしてから。

やわらかく、でも確かに首を横に振った。

「……わからないわ」

それは、突き放しでも、曖昧でもなかった。

彼女にできる“誠実な答え”だった。

「でも、あんたのことをちゃんと見ようとしなかったのは……確かよ」

サタヌスは何も返さなかった。

ただまた視線を落として、静かに息を吐いた。

花はまだ、綺麗に咲いていた。

しばらくの間、ふたりとも何も言わずに月を見ていた。

空に浮かぶのは、細く鋭い三日月。

どこか自分たちと似たように、不完全で、だけど綺麗だった。

不意に、サタヌスが口を開いた。

「なぁ……俺、ティータって言われても、いまいちピンとこねぇんだよ」

声は掠れていたけれど、もう涙は落ちていなかった。

ただ月を見ながら、独り言みたいに続ける。

「俺にとっちゃ、父親って……“ボス”だからさ」

ヴィヌスは横目で彼を見た。

サタヌスは口元だけで笑う。

「スリ失敗すると頭どつかれるし、メシ代は自分で稼げって言うしさ。

でも─ティータなんかより、ずっと……」

そこで言葉が切れた。

何をどう言っても、本当の父親じゃないってことが付きまとってきた。

でも、少なくともその人は“怖くても、ちゃんと隣にいた”。

風がまたひと吹き、砂の匂いを運んできた。

その気配と一緒に、もうひとつの足音が近づいてきた。

「……よ」

サタヌスが顔を上げると、ガイウスがすぐ隣に座っていた。

何も言わずに、自分のマントを半分ほどサタヌスにかぶせる。

「……勝手に乱入してんじゃねぇよ」

サタヌスが鼻をすすって小さく文句を言うと。

ガイウスはそれには応えず、ぽつりと呟いた。

「確かに……女に乱暴して、ヤリ逃げかますようなやつが父親なんて、嫌だよな」

言葉は荒かった。

でもそれは、サタヌスが口に出せなかった代わりの怒りだった。

「……っ」

サタヌスの喉が、きゅっと鳴った。

でももう、泣いてはいなかった。

マントに包まれて、両隣に誰かがいるこの場所だけが、いまの自分を支えてくれていた。

マントの中で、サタヌスの呼吸は少しずつ整っていった。

誰も急かさなかったし、余計なことも言わなかった。

─と、その沈黙を破ったのは、ヴィヌスだった。

「……そういえばさ、賢者に“魔王軍の駐屯地探してもらう”って話、どうなったの?」

「──あ」

ガイウスの目が開かれる。

「……あ゛ッ!!」

サタヌスがガバッと立ち上がる。

そして三人そろって、同時に叫んだ。

「そうだ!!!」

ひゅっと風が吹き抜ける。

誰もいない砂漠の夜に、やたら勢いのいい声だけが響いた。

「いやおまえら、こんだけ時間あってなんで忘れてんだよ!!!」

「だって空気が空気だったじゃない!!」

「ちげーねぇけど!!」

三人がオアシスの小道を走って戻ってくると。

その先にある石造りの家の壁にもたれかかる影が見えた。

オリオンだった。

すでに屋外に出ていたらしく、月明かりの下で、静かに腕を組んで立っている。

「……なんで外にいんだよ」

サタヌスが息を切らせながら問いかけると、オリオンはふっと笑った。

「昔から、星の子は忙しないからな」

「……星の子?」

ヴィヌスが眉をひそめる。

「勇者というやつは、どの時代も落ち着きがないのだよ。

思い立ったら走る。何か忘れてたら叫ぶ。急に泣いて、急に笑う」

「うっ……反論できねぇ……」

サタヌスが思わず目を逸らす。

「“ああ、またか”と思って、外に出て待っていたわけだ」

「……やっぱあんた、怖いくらいに千年生きてんな」

ガイウスが肩で息をしながら、苦笑交じりに呟いた。

「で、魔王軍の駐屯地って結局どこなのよ?」

ヴィヌスがずいと一歩前に出ると、オリオンは何も言わず、懐から古い地図を取り出した。

「ここだ」

彼が指さしたのは、何も描かれていない、ただの砂のエリア。

「……おい、ここ、見張り台からも見えなかっただろ」

サタヌスが眉をひそめる。

「何もなかった」

ガイウスも地図を覗き込んで、静かに言った。

「─では、こうしてはどうかな」

オリオンが、指を地図にかざし、ぽつりと呟いた。

「……アブラカタブラ」

音も、光もなかった。

ヴィヌスがジト目で地図とオリオンを交互に見つめる。

「アブラカタブラって……手品師がいうやつじゃないの?本当に“呪文”なの?」

オリオンは静かに頷く。

「それだけ由緒ある呪文ということだ」

「魔法というものは、長く使われた呪文ほど効力が増す」

「人の言葉と想念が積み重なれば、幻惑くらい打ち消すのは造作もない」

魔法の性質である。

魔法は「古いもの」ほど効力が増す、と言われている。

人々に繰り返し使われ、信じられてきた呪文ほど。

世界のマナに馴染み、誰でも使いやすくなっていくのだ。

火炎魔法“メギ”が冒険者の友として親しまれているのも、この性質に起因している。

ヴィヌスが「つまり“ベタ”な呪文ほど強いってことね……」と。

小声でぼやいた直後、地図が─変わった。

そこには、さっきまで何もなかった場所にだけ、黒い印が浮かんでいた。

地図の上に浮かび上がったその模様─。

それは、逆さまの五芒星の中央に、鋭い1つ目が描かれていた。

「……なにこのマーク、禍々しすぎない?」

ヴィヌスが思わず声を漏らす。

「─あ」

サタヌスが顔をしかめた。

「これ……見たぞ。あの眼帯野郎……ティータのベレーに、同じ模様があった」

「……ってことは、あいつ」

ガイウスが静かに言葉を続ける。

「魔王軍の幹部で間違いないってわけか」

「ていうか軍服じゃなくて“制服”だったんかい……」

サタヌスがツッコむも、冗談にならない空気があった。

地図の上で、魔王軍の印はうっすらと脈動するように揺れていた。

まるで、こちらの視線を感じているかのように─。

「視えなかったんじゃない。“視えないようにされていた”ってことかよ」

サタヌスが呟く。

「それを……どうしてお前にだけ視えるんだ」

ガイウスの目が鋭く細められる。

オリオンはゆっくりと、何百年も生きてきた目で三人を見返した。

“私のことを知恵袋と思っていただろう”そう言わんばかりに。

「奴らは数が多い。正面から挑むのは得策でない、これを使え」

オリオンの手によって魔王軍制服のレプリカが用意され。

一行はすぐさま装備チェックと着替えに入った。

「……うわ、なにこの帽子、絶対似合わない」

ヴィヌスがベレー帽を手に取り、ため息混じりに被ってみる。

「……やっぱり似合わない」

「いやそこ2回言う!?」

ガイウスはジャケットを着込みながら、胸元を押さえて小声で唸った。

「なぁ……2XLサイズってないのか。胸、ちょっとキツい」

「えっ……そこ? いや、てか2XLの概念あんのこの世界」

サタヌスが引き気味に突っ込む。

そして彼自身はというと、袖を通した瞬間─。

「……なぜか、肌になじむぜ」

「こっわ!?」

ヴィヌスとガイウスが同時に引いた。