境内の空気が、急に張りつめる。

風の音が消え、代わりにしんとした静けさが満ちていく。

降る気配すらなかったのに、空からひとひら、またひとひらと雪が落ちてきた。

雫宮が顔を強張らせる。

「ッ……きます!邪悪なものが――」

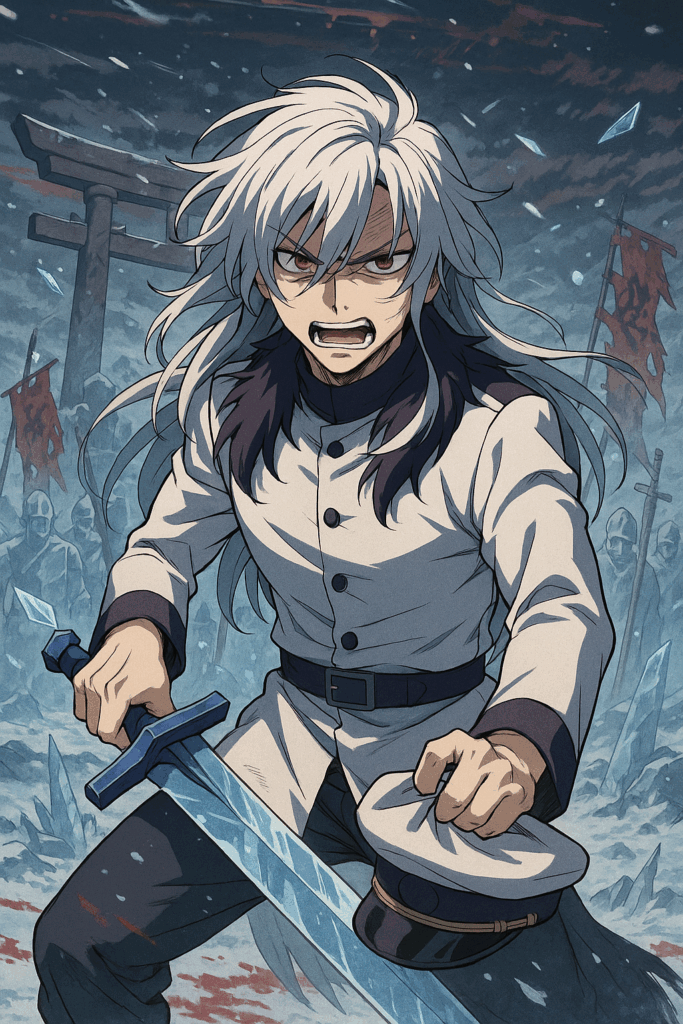

ガイウスが歯を食いしばり、剣の柄に手をかけた。

「来やがったか……冬将軍!」

雪はみるみるうちに勢いを増し、あっという間に境内の石畳を白く染めていく。

空は分厚い雲に覆われ、月明かりすら屈折して地上に届かない。

吐く息が白く、ただ冷たい。

雪の向こう、白く霞んだ鳥居の下から優雅な足取りで、「あの男」が現れた。

銀の髪を肩に流し、軍服の裾を雪にひるがえし――。

まるでこの世のものではない、異形の美しさ。

彼はすっと、足を止める。

声は静かだが、ぞっとするほど鋭かった。

「椿橋は通さぬと言ったはずです」

「お前たちは、この丙で散るのだ。私の手によって」

雪は止まらない。

その一言で、世界の色がすべて――白へ、塗り変わっていく。

雪の中、カリスト――冬将軍の姿がはっきりと見えてきた。

銀色の髪、氷のような眼差し、威厳すら漂わせる美貌。

軍服の白が雪景色に溶け込み、どこまでも冷たく、どこまでも整っている。

その異様な光景を前にして、ルッツがぽつりと呟く。

「え?アレがカマホモ野郎?……想像と違うんだけど」

声は小さいが、遠慮も配慮もない。

バルトロメオが息を呑み、ガイウスは即座にツッコむ。

「見た目で騙されるな!!あいつは六将で一番ヤベェぞ!」

声に焦りが混じる。冗談抜きで“最悪の敵”が現れたことを、全身で感じているのだ。

雫宮はその姿をじっと見つめていた。

「……誰かに似ているような?」

微かな違和感が胸に残るが、ハオがすぐに警告する。

「神主さん、危険ヨ。距離を取って」

雫宮は静かに頷き、僅かに身を引いた。

「えぇ、お気をつけて」

ふたたび場が静まる。

雪の音だけが、境内に降り積もる。

――冬将軍、カリストとの戦いが、ついに始まろうとしていた。

「私は強くなりました、ユピテル様を討たれたあなたの首を叩き落とすためにね!!」

ユピテル-時間にすればほんの数か月前倒した名前なのに、もう懐かしく感じてしまった。

「仇討ちのつもりならやめておけ、もうアイツは死んだ」

「ええ。私では貴方がたの足止め程度にしかならないことも分かっております、

捨て石になれば充分でしょうねぇ」

「俺はユピテルとマルスを倒した、もう一度言う。お前じゃ敵わない」

「ならばユピテル様の御許へ私を連れて行ってください!

出来ねぇならここで死にやがれ!クソ勇者ァアアア!!」

怒号と共にカリストが斬りかかってくる、

先ほどまでの氷のような、端麗では有るがどこか儚げな印象はもう無い。

「バッカじゃない…死んだヤツのために命捨てるなんて!」

「そうだな。だがカリストは本気だ!説得は通じねぇ」

(これでいいんだよな?)

自分に問いかける、それはまるで自分自身を納得させるような響きがあった。

思えばここまで来る間もそうだったかもしれない、 戦いたくない相手と戦ってきた気がする。

自分が戦うべき相手を見極めるため、自分の中の信念を貫くため、

或いは大切な仲間を守るために戦ってきたはずだった。

だが今はどうだろう、この現状をどう受け止めているのだろう自分は。

「かかってこいよ雑魚がァ!!俺がぶっ飛ばしてやるぜェエエッッ!!」

吠え猛りながらガイウスは聖剣を抜き放つ、 かつて使っていた物より

一回り大きく禍々しい輝きを放つ刃を敵に向け叫ぶ。

何体かの魔物は怯むがカリストは止まらない、

優雅さすら感じさせる構えをとり迷わず迫ってくる。

互いの剣が激しく火花を散らしぶつかり合う。鍔迫り合いの状態になり

押し切ろうとするがどちらも譲らない。

そこへ背後から襲い掛かってくる無数の魔族たちだったが

突如飛来した矢によって阻まれてしまう、後方から放たれる

強力な一撃の数々により戦況は大きく傾いた。

バルトロメオだ、ルッツからクロスボウな引っ手繰りさも

自分は弓使いだが?という顔で射抜いてみせた。

「男の戦いに水さしちゃいけないよ…」

「あんた!弓使えるなら最初から言いなさいよ」

「騎士学校にいた時の聞き齧りさ、実戦で使うのは初めてなんだ」

ルッツに文句を言われながらも、二発目三発目の矢を放ち敵を減らしていく。

カリストにもいくらか命中してはいるが致命傷には至っていないようだ、

むしろ闘争心を燃やして更に激しく攻め立ててくる。

このままではまずいと判断したのか、ガイウスは一度間合いを開けると

腰を低く落とし。鞘に手を添える独特の構えにカリストは見覚えがあった、いや忘れようがない。

我が主ユピテルは居合の達人だったからだ、

それを彼を討った男がやるというのは最大の愚弄に他ならない。

「何をしている勇者!?その構えをしていいのはあの方だけだ!下賤な勇者如きが汚すなぁあッッ!!」

気迫の叫びをあげながら姿勢を崩すべく大上段に振り下ろす。

直撃すれば勇者といえど痛手は逃れられない。

だがその時は来なかった、気付いたら袈裟懸けにされ自分の後ろでガイウスが抜剣していたからだ。

石灯籠が砕ける音が、境内に鋭く響く。

カリストはガイウスの居合抜きに叩きつけられ、積もった雪の上に膝をついた。

その瞬間、「軍帽」が弾け飛び、頭を縛っていた紐が切れる。

ばさり、と音を立てて銀の髪が一気に広がった。

白い息を吐きながら、カリストは舌打ちする。

「クソが……」

唇の端に滲む血と、解けた髪――。

その姿は、かつての優雅さを一切捨て去った“冬将軍”そのものだった。

ガイウスはすかさず、剣を構え直す。

「……悪いな、今のお前に手加減できる余裕がないんだよ」

カリストは顔を歪めて見上げる。

「そうか。手加減できないか、なら俺もする必要はあるまいな!?」

空気が変わる。

先ほどまでの踊るような流麗な型から一転、

カリストは右手に刀を握り、左手を添える――両手を前に重ね、低く腰を落とす。

示現流。

追い詰められたときしか見せない、本気の殺意と怒りを込めた構え。

雪と血で白く染まった境内に、その一線だけが濃く刻まれる。

「この構えは、俺が本気で怒ったときしか取らない」

「それだけ、お前たちが……許せんということだ!!!」

銀の髪が風に舞い、氷の視線がガイウスを貫いた。

その一歩先は、もう“命を賭けた決闘”しか残されていなかった。

空気が一瞬、凍りつく。

雪の降りしきる中、示現流の構えで睨み合うカリストとガイウス。

だが、静けさを切り裂くように、境内の端から雫宮の声が響いた。

「その構え……兄さんですか?」

カリストの動きが止まる。

「え?」

思わず顔を上げ、声の主をまじまじと見る。

白い神職装束、銀髪――最初は誰かわからなかった。

だがその目、面差し、仕草――あまりにも見覚えがありすぎた。

「仁和!?」

数十年ぶりの名を、思わず叫ぶ。

その瞬間、カリストの中の“日向大和”が、言葉もなく浮かび上がる。

降りしきる雪が、兄弟の間にだけ、ひときわ静かに積もっていく。

「やめろ!!俺を見るな!!こんな姿見るなァ!!」

カリストは思わず顔を背け、雪を踏みしめて後ずさる。

誇りも美しさも捨ててしまった“冬将軍”の姿。

だが仁和――雫宮の眼差しは、変わらずただ兄を見つめていた。

雪の中で、二人の時間だけが止まったようだった。

雪がしんしんと降り積もる。

冷たい空気の中、雫宮――仁和は一歩、兄に近づき、静かに言葉を落とす。

「兄さん、落ち着いて……聞いてください」

「父上──正嗣様は切腹されました」

その声には、余計な感情は何も乗っていなかった。

ただ、過去の呪縛を静かに断ち切るような響きだけが残る。

「兄さんが神楽城から逃げた責任を、取る形で」

カリストは、いや、日向大和はふっと短く笑う。

乾いた声で言葉を吐き捨てる。

「そうか……清々した」

「ようやくあのクソ親父、死にやがったか」

雫宮は目を伏せる、その目に涙はない。

怒りも、責める気持ちもなかった。

父がどれほど兄を追い詰めていたか、誰よりも知っているからだった。

もはや恨みも、悲しみも、氷の下に眠っている。

雫宮は静かに顔を上げ、ガイウスに向き直る。

「ガイウスさん」

「血が流れても構いません。兄を止めて下さい」

その目に宿ったのは、ただひとつ。

もう、これ以上兄を苦しませないという、弟としての決意だけだった。

雪は静かに、全ての音を飲み込んでいく。

兄と弟の宿縁に、今まさに終止符が打たれようとしていた。