桜花の町並みを抜けた先に、小さな暖簾が揺れていた。

「手打ちそば」と墨で書かれた木の札。

古民家風の小さな店――かつて参拝客で賑わった頃の名残だけを、静かに残している。

「いらっしゃい」

店に入ると、囲炉裏の煙と一緒に、年老いた女の柔らかな声が迎えてくれた。

皺だらけの手で湯呑みを置きながら、彼女は微笑む。

「私は雫宮ぼっちゃまの世話人みたいなものさね。

ぼっちゃまから話は聞いているよ。さ、ゆっくりしてきなさい」

店内には木の匂いが満ちていた。

壁に貼られたメニューは、かすれた墨字で漢字とひらがなが並んでいる。

ハオが身を乗り出して、指先で追いながら解説してくれた。

「フーロン語とヒノエ語、似てるけど微妙に違うのヨ」

「でも大体、おんなじ意味。文脈で掴めるネ」

ルッツは唇を尖らせながらメニューを覗き込む。

「“天ぷら”と“かき揚げ”ってどう違うの? え、揚げ具合?」

「そんなもんかもネ」

ハオが笑い、店の中に小さな笑い声が広がった。

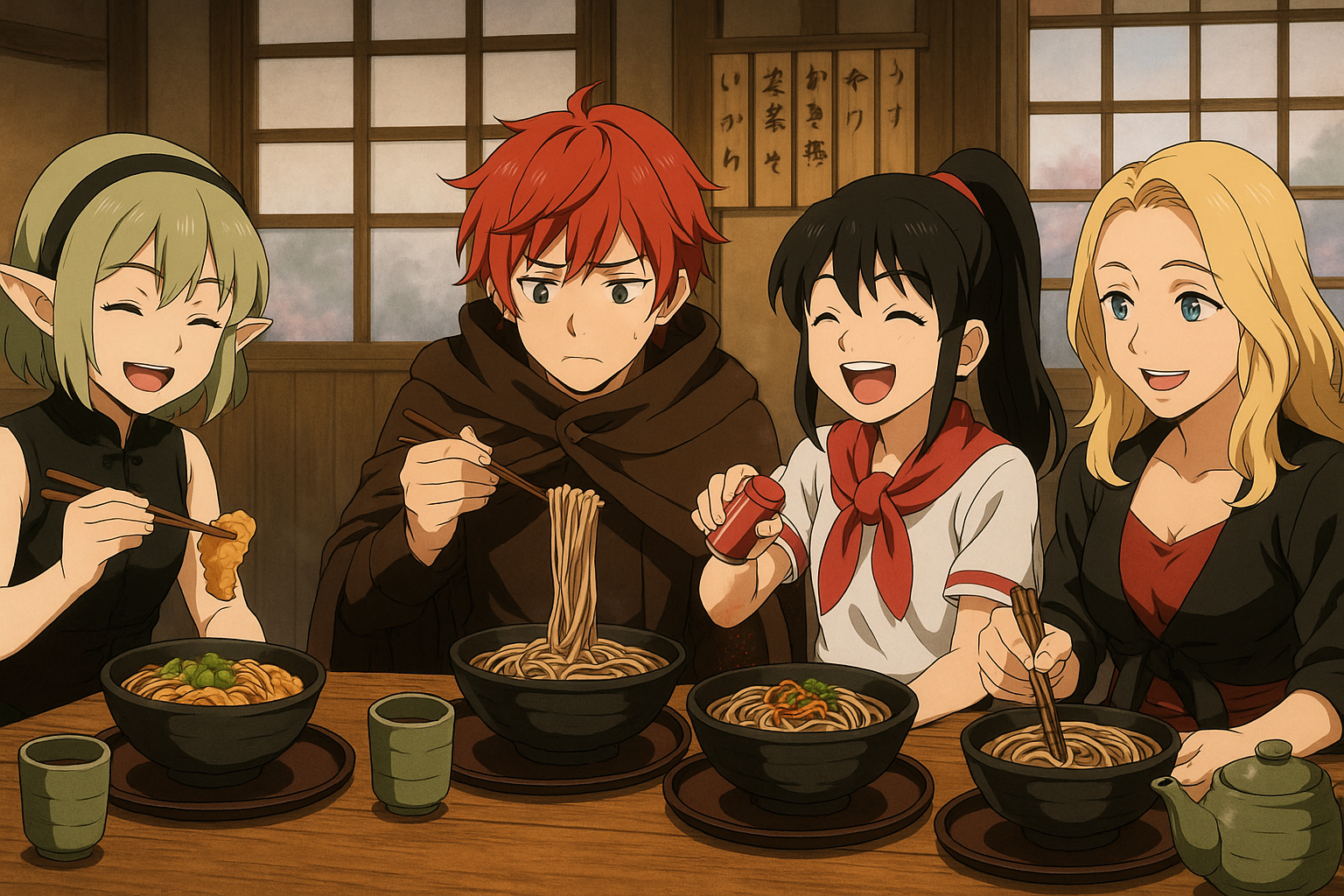

注文を終えると、ほどなくして湯気が立ち上る。

出汁の香りがふわりと漂い、冷えた体にじんわりと沁みていく。

バルトがやや困り顔で首をかしげた。

「ねぇガイ君、勇者って蕎麦食うの?」

ガイウスは真剣な顔で箸を持ったまま固まる。

「……そういえば食べたことねぇな」

ハオがぱあっと笑顔を浮かべる。

「いいネ! 初めての蕎麦、縁起が良いヨ!」

「うまいよこれ」

ルッツは口をもぐもぐさせながら笑った。

「この揚げてあるやつ、好き。サクサクしてる」

かき揚げを箸で摘み上げるその仕草は。

この亡霊の国の中で、あまりに“生きている”動作だった。

老婆は嬉しそうに頷き、湯飲みに新しいお茶を注ぎながら言う。

「おや、通だねぇ。それは清さんの大好物だよ」

「清さん?」

ルッツが首を傾げる。

「十五代目神楽王、清宮様だよ」

「大政奉還してからは、政を帝に譲ったのさ。

あの方はねぇ……こんな山菜や、揚げ玉のひとつを“うまい”って本気で言える人だったのよ」

湯気の向こうで、老婆の目が懐かしそうに細められる。

その語りは、春の夢のように柔らかく、どこか哀しかった。

ガイウスは湯呑みを手に取りながら、小さく呟いた。

「……いいな。そういうの」

雨の国の片隅で、束の間だけ“生者の匂い”が戻ってきたようだった。

湯気が少し落ち着いた頃、ふと、バルトロメオが口を開いた。

「おばあさんは聞いてる? ……丙は、地図から消えるって」

その声は、さっきまでの柔らかい笑い声とは違って、どこか遠い響きをしていた。

老婆は手を止めて、しばらく黙っていた。

やがて、しわくちゃの手で湯呑みを持ち上げながら、静かに微笑む。

「あぁ、聞いてるよ。……だからみんな、この味を残そうって努力してるんだよ」

言葉には、かすかな揺れがあった。

「幸いねぇ、“丙ふぁん”ってのはソラル大陸にたくさんいてねぇ。

ありがたいことだよ、まったく」

その“ふぁん”という発音が、妙にあたたかく響いた。

ルッツは箸を止め、ゆっくりと顔を上げる。

「国が消えても、文化を語り継ごうって人がたくさんいる……」

ぽつりと呟いたその声には、幼いけれど確かな敬意があった。

「……うん、いいね。なんか、救われる気がする」

ガイウスは何も言わず、ただ湯気の向こうを見ていた。

器の中の蕎麦が、ゆらりと揺れる。

滅びゆく国の味――それを噛みしめるように、静かに箸を動かした。

外では、霧とともに桜の花びらが散っていた。

それはまるで、滅びを受け入れる国の祈りのように。

蕎麦屋を出て、代金を払うと、街には再び霧が降りていた。

それでも、先ほどまでとは違っている。

雫宮に“お祓い”されたおかげか、浮遊霊たちは一行に気づくことなく、

ただふよふよと、夢の中のように漂っているだけだった。

「……いいネ、今のうちに見て回ろ」

ハオが言うと、バルトロメオが手を叩いた。

「あ、そうだガイ君。せっかくだからさ、刀見ていこうよ。

僕、一度生で見たかったんだ」

「刀?」

ガイウスが首を傾げる。

「あのユピテルが持ってた剣の名前だよ」

「あぁ! あれか!」

ガイウスが目を丸くする。

「なんか冒険者が言うもんな……“刀が欲しい”って。よし、見に行こう!」

霧の合間を縫うように、四人はオウカの市街を歩いた。

瓦屋根の家々は傾き、道端の露店は半ば崩れたまま放置されている。

それでもどこか、美しかった。

時が止まったままの街に、桜の花びらが淡く舞う。

やがて、古道具屋のような小さな店に辿り着いた。

木の看板には、掠れた文字で「打刃物」と刻まれている。

「……ここ、まだやってるんだ」

ルッツが小声で言う。

中に入ると、鉄と油の匂いが鼻をついた。

壁には刀が数本、無造作に掛けられている。

そのうちの一本に、ガイウスが目を止めた。

「……この細くて反った刃。丙にしかないタイプか?」

興味深げに指先で鞘をなぞる。

店主は苦笑いを浮かべた。

「昔は良いもんもあったんだがね。今は二級品ばかりさ。流し斬りなんて夢のまた夢だよ」

ガイウスが刀を持ち上げ、光にかざしたその時、

店の隅から低い声がした。

「……見たって無駄だ」

振り向くと、薄く白髪の混じったベテラン冒険者風の男が座っていた。

酒焼けした声が、鉄の響きを帯びていた。

「どれも鈍らだ。“流水”ひとつ切れやしねぇ」

ガイウスが眉をひそめると、男はくぐもった笑いを漏らした。

「だがな……粗悪品でも、刀を見たがる奴は多いんだ」

「ソラルじゃ、刀を持ってるだけで誇れる代物だからなぁ」

火のついていない煙草を唇にくわえ、ぼんやりと天井を見上げる。

「勇者さまには心証よくねぇかもしれないが――」

男はちらりとガイウスを見た。

「ユピテルって悪魔、人気あったんだぜ」

ガイウスの手が止まる。

「……なんでだ?」

「なにせ、“刀”を間近で見せてくれる存在だったんだからな」

笑っているのか泣いているのか分からない声。

「魔王軍の筆頭が、俺たちの“憧れ”を背負ってたんだよ。皮肉な話だろ?」

ハオが腕を組み、静かに頷いた。

「わかるヨ。誰も知らない“文化の化身”だったんダネ」

「それが、“滅びの象徴”として残るの、悲しいな」ルッツが小さく呟く。

ガイウスは黙って刀を鞘に戻した。

刃が擦れる金属音が、やけに澄んで聞こえた。

「俺ぁ冒険者やって五十年になるがな、

このソラル大陸で“最も斬れる剣”といやぁ――厳龍の刀しかねぇぜ」

「ゲンリュウ……?」

「オゥ、“厳しい龍”と書いてゲンリュウ。渋い名前ネ」

ハオが感心したように頷く。

ベテランは懐かしげに天井を見上げ、

「流れる水から、竜の鱗まで切り裂くってな。

あれを手にした瞬間、どんな戦場でも主役になれる。

……大陸中の憧れだったんだよ」

ルッツが小さく息を飲んだ。

「……その、厳龍って人、どうなったの?」

男は苦く笑い、煙草に火をつけた。

「さあな。だが噂じゃ――何がトチ狂ったのか、魔王軍の大幹部に刀を打ったって話だ」

店の空気が、一瞬で張り詰める。

「で、そのせいで帝に睨まれて……打ち首。

遺された刀は、“雷神を刀にしたような代物だった”そうだよ。知らねぇけどな」

「雷様みたいな刀ねぇ……」

バルトロメオが感心したように呟く。

「ガイウス君、僕たち、それ倒してきたね?」

ガイウスが腕を組み、少しだけ目を細めた。

「……ああ。ユピテルだ」

ハオは指先で刀をくるりと回して見せ、

「ねぇ、店主さん。日本刀って――2セットで1つなのヨネ?」

店主が感心して頷く。

「鋭いね。そう、“打刀”と“脇差し”を組み合わせるのが基本。

両方揃って“大小”ってわけさ。昔はそれが武士の証だったんだ」

「……じゃあ、厳龍はもう一つ作っていた?」

ガイウスが低く呟く。

バルトロメオは楽しげに笑った。

「雷様の弟刀(おとうとがたな)か。浪漫だねぇ」

笑い声が店の中に響く。

けれど、その笑いの裏で――ガイウスの胸の奥に、何かがざわめいた。

刀屋を出たあと、ガイウスはしばらく言葉を失っていた。

霧の街を歩く音だけが、やけに響く。

さっきの老冒険者の言葉が、何度も頭の中で反芻されていた。

「ユピテルって悪魔……人気あったんだぜ」

「なにせ“刀”を間近で見せてくれる存在だったんだからな」

信じられなかった。

だが、妙に納得もしていた。

彼の放つ一閃。

雷光を纏い、空を裂くその姿を、今でもまぶたの裏に焼きついている。

あれを見た者は、恐怖を通り越して――“美しい”と思ってしまう。

「……恐怖であり、カリスマか」

つぶやいた声は、桜の霧に溶けていく。

ユピテルは確かに外道だった。

血と狂気を愛し、あらゆる倫理を踏み越えて笑っていた。

それでも――彼には“力”があった。

誰もが惹かれずにはいられない、壊れた光のような輝き。

もし、あれが“神”を気取った悪魔だったとしても。

人々は、その神を讃えずにはいられなかったのかもしれない。

「俺は神に等しき存在」

「神を讃えるのは当然のことだろぉ?」

――あの声が、耳の奥でよみがえる。

傲慢という罪が、確かにそこに生きていた。

だが今なら、ほんの少しだけ理解できる気がした。

あれは“恐怖”だけではなく、“祈り”だったのだ。

滅びゆく文化を抱えたまま、戦場に立つ誰かの。

ガイウスは足を止め、空を見上げた。

曇天の向こうで、桜の花弁が風に舞う。

まるでユピテルの雷光が、今もこの国のどこかに残っているように。

厳龍。

雷神刀「舞雷」を打ったという伝説の刀鍛冶。

その名を脳裏に刻みつつ、一行は導かれるようにして辿り着いた。

――夢幻桜。

樹齢千年を超えるという大樹。

その花は一年を通して散ることがない。

霧の中に霞む花びらが、まるで夜空の星のように静かに輝いていた。

「“むげん”って、“無限”と同じ読みだネ」

ハオが呟く。

「だから、ここで告白すると縁が切れないって言われてるヨ」

バルトロメオが笑いながら頷いた。

「ロマンチックな都市伝説じゃん。幽霊都市にしては粋な話だね」

けれど、その足元には無数の墓石が並んでいた。

夢幻桜は、国を見守るように墓地の中心に立っている。

その根元、ひとつだけ手入れの行き届いた墓があった。

「十五代神楽王・清宮」

神楽の国を静かに閉じ、政を譲り、剣を捨てた男の眠る場所。

風が吹くたび、墓前の花が静かに揺れる。

ルッツが膝をつき、手を合わせた。

「この人が……この国を守って、終わらせたんだ」

バルトロメオは腕を組み、少し考えてから口を開いた。

「“強い王”じゃなくて、“譲れる王”ってのがすげーよな……」

その言葉に、誰もすぐには続けなかった。

ただ、ガイウスが一歩引いて、静かに頭を下げた。

風がざわめき、夢幻桜の花びらが逆巻く。

その中に、一瞬だけ“気配”があった。

姿は見えない。

だが確かに――誰かが、そこにいる。

「……ありがとな」

ガイウスが誰にともなく呟いた。

風がそれに応えるように吹き抜け、花びらが一枚、ゆっくりと彼の肩に落ちた。

それはまるで、亡き王が“旅路の行く末を見守っている”かのようだった。