夜霧の中、静かな水面に舟が一艘浮かんでいた。

木造の小舟。灯りはなく、ただ灰色の水を押し分けるようにゆっくりと揺れている。

その舳先に、古びた笠をかぶった男がいた。

目は見えず、顔も半ば影に沈んでいる。

低い声が霧を裂いた。

「……神楽に渡るのか」

「ああ。あんたが最後の船か?」

ガイウスが言う。

男は少しだけ笑ったように肩を揺らした。

「……最後ではない。向こうから、まだ帰ってきておらんだけだ」

「や、やめて!? 帰ってきてないって何!?どっから帰ってきてないの!? 現世から!?」

ルッツが即座に叫ぶ。

「……行こうぜ。話してる間に引き返したくなる」

ガイウスが小さく息を吐くと、船頭が櫂を押した。

霧が動き、船が音もなく進み出す。

水の音が、鼓動のように規則正しく響いた。

「泳いでいくのはやめておけ」

船頭の声が、ぼそりと響く。

「このお堀は泳げないよ」

「え?」

ガイウスが眉をひそめる。

ハオが欄干に身を乗り出して、覗き込んだ。

「あ、見えたヨ〜白い手、水の中でパタパタしてる」

「鯉みたいなノリで話すな!!!」

ガイウスが一喝する。

船頭は笑ったのか、わずかに肩が揺れた。

舟は霧の海を滑るように進む。

空も水も灰色で、世界に境目がない。

「丙って、この大陸で一番美しい国だったんだよな」

ガイウスが呟く。

その声はどこか遠く、記憶をたどるようだった。

「ヴィヌスが見たら泣くぜ。こんな怨霊だらけの国なんてよ」

バルトロメオが笑って肩をすくめる。

「まぁまぁ、僕は好きだよ? 詫び寂び♪ ってやつでしょ?」

ハオは目を細めて、霧の奥を見つめた。

「うむ〜,美醜也是一念間ネ〜」

(美しいか醜いかは、心次第ヨ)

ルッツが黙って船の端に寄り、霧の向こうを見つめた。

どこまで行っても、音も光も、帰り道もない。

それでも、彼らは笑いながら進んでいた。

まるで死の国すら、“旅の途中”の風景に見えていた。

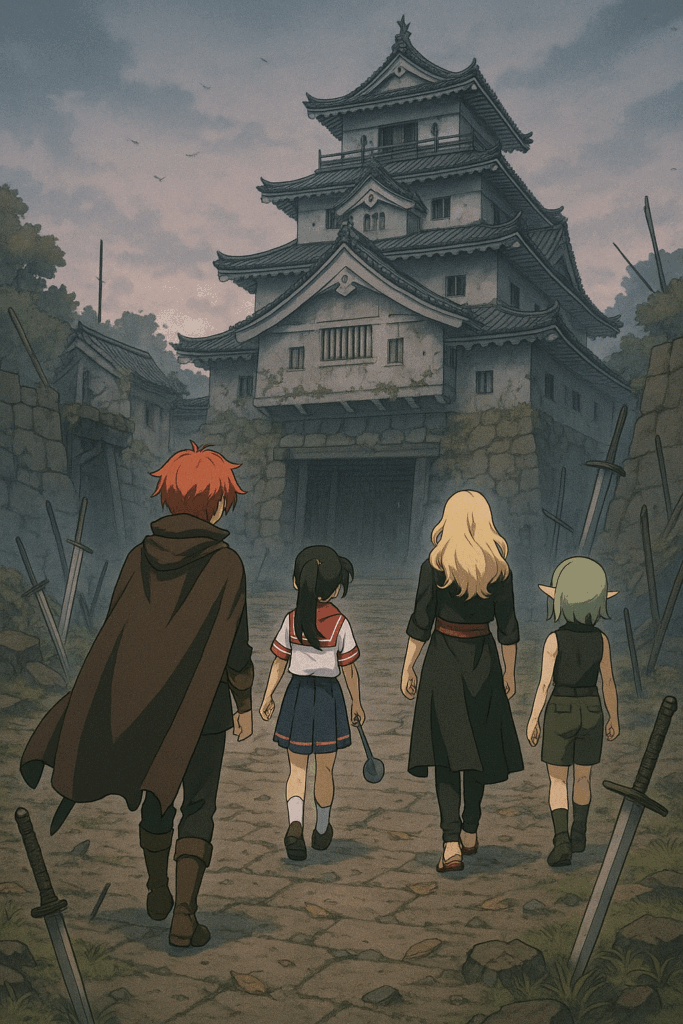

石畳の坂道を上る四人の背中。

霧に沈む巨大な城郭は、江戸城の直線的な大手門でも、華美な金装飾でもなかった。

彼らの眼前にそびえていたのは、

白壁に重なる何層もの屋根、遠く東北の地で“難攻不落”と謳われた城――

苔むした石垣は曲線を描き、戦いの痕跡を残すかのように、剣がいくつも突き立てられている。

“観光名所”ではなく、滅びと記憶が層をなした“亡国の城”そのものだった。

桜と石垣、鋼鉄の門――どこを見ても、ただの観光地には収まらない重みがあった。

この城は、かつて「難攻不落」と讃えられた。

何度も外敵を退け、百の軍勢すら寄せ付けなかった鉄壁の砦。

その堅牢さも、城主たちの誇りだった。

バルトロメオが静かに呟く。

「難攻不落のお城でも、魔王軍には勝てなかったんだね……」

城壁を見上げる目が、どこか複雑そうだった。

ガイウスが肩を竦めて答える。

「改めて思うわ。……その魔王軍に匙投げさせるとか、フーロン、改めてヤバイな……」

苦笑しながらも、あの“混沌”に正面から挑む蛮勇に戦慄すら覚える。

ハオはさらりとお茶をすすり、

「魔王軍は混沌。秩序で対抗しようとすればするほど負けるヨ」

「逆に言えば、それ以上の混沌には勝てないネ」

柔らかい声で告げるその言葉は、妙に現実味があった。

石垣の冷たさが、滅びた国の記憶を今も残している。

“難攻不落”という誇りさえ、一瞬で塗り替えた混沌。

この場にいる全員が、改めて――“魔王軍”という存在の規格外さを痛感していた。

「ねぇやめてほんとやめて帰ろう??絶対なんかいるよ!?これ絶対いるでしょ!?ねぇ!?」

ルッツが超早口でまくしたてる、その声が霧に吸い込まれていく。

ガイウスは眉をしかめ、半歩前に出た。

「歓迎されてんの……? 俺たちほんとに。

“ようこそ”の雰囲気が、生首サイズで襲ってきそうだぞ」

「鍵は開いてるね……おじゃまします」

バルトロメオが静かに十字を切る。

この人だけ異様に冷静、むしろテンションが上がってる。

ハオが扉に掌を当てて、首を傾げる。

「門が“向こうから開けたい”って言ってるネ」

バキィ、と金具の音が鳴った。

門が、内側から少しだけ開いた。

「きゃああああああああああ!!!」

ルッツがさらに一段階上の悲鳴を上げる。

その直後、霧の中から声がした。

低くも明るい、妙に人懐っこい声。

「おや? なぜ南蛮人がいるで御座る?」

「ありゃ?オバケじゃな……」

ガイウスが振り返る間もなく――

「よくぞ参られた」

目の前に現れた忍者の姿が、まるで舞台のトリックのように鮮烈だった。

笑顔のまま、胸から腰にかけて袈裟斬りの痕。

「ぴゃあああああああああ!!」

ルッツの悲鳴が門前に響く。

バルトロメオは微笑んで呟いた。

「こういう演出、舞台じゃ難しいんだよね〜……」

覆面はしておらず、表情がよく見える。

くたびれた黒装束は胸元から裂け、袈裟斬りの痕が大きく走っている。

手首には、誰かにもらったらしい紐のお守りが揺れた。

それでも、彼は笑っていた。

人懐っこく、どこか照れくさそうに。

「この城に用のあるお方とお見受けするが……まぁ、気を楽に」

「……気を楽に、ってあんた、胸開いてるけど!?」

ルッツの叫びが即座に飛ぶ。

「ははっ、これくらいの傷では死ねませぬゆえ!」

「いや死んでるだろ!!」

ガイウスが叫んだ。

門の向こう、霧の奥に“歓迎の間”の光がぼんやりと灯っている。

その光の色は――暖かいようで、どこか悲しいほど白かった。

門を抜け、薄暗い回廊を歩く。

霧の白が壁を染め、遠くから太鼓のような音がかすかに響いていた。

ガイウスが歩きながら振り返る。

「で、あんたさ……名前は?」

黒装束の忍者は立ち止まり、にこりと笑った。

「忍びは名乗らぬものでござる」

「えー、でも呼びにくいよ~」

ルッツが眉をしかめる。

「じゃあ“袈裟さん”でいいよね?」

「見た目通りって感じでいいかも~」

バルトロメオが軽く笑う。

「胸のあたり、インパクト強いしね」

「バルト!!」

ルッツが肘で小突く。

忍者は一瞬きょとんとしたが、すぐに柔らかく笑った。

「ふふ、それで構わぬ。……呼ばれるのも、少し懐かしいでござるな」

彼の視線が、一瞬だけ遠くを見た。

霧の向こうに、滅びた城の影が浮かんでいる。

その目は、もう生きた者のそれではなかった。

けれど確かに、“名前を呼ばれる”ことを喜ぶ、人間の温度があった。

ハオが微笑む。

「“袈裟さん”、ヨロシク~」

「うむ、任せておくでござるよ」

忍者――袈裟さんは、胸の裂け目を気にも留めずに、軽やかに先を歩いた。

その背中を見ながら、ルッツが小声で言った。

「……ねぇ、いい人だね」

ガイウスが頷く。

「“いい人”なのに、死んでるってのがこの国らしいけどな」

薄明かりの中、袈裟は先頭を歩く。

姿勢は正しく、声は穏やか。

その佇まいだけで、かつて仕えていた主への敬意が伝わる。

「正嗣殿は──日向正嗣さまは、まこと武門の誉れ。

誰もが認める、気骨と礼節を備えたお方でござった」

淡々と語る口調に、誇りが滲む。

だが、次の言葉の前で、わずかに目を伏せた。

「……されど、同時に、ちと……厳しすぎる方であってな」

静かな間。

霧の向こうから、遠い鼓の音がかすかに響く。

「何度も怒鳴っておられたよ。

“それでも武士の子か”“涙を見せるな”“我が跡を継ぐ者の面をせぬ”……と」

袈裟の声は、どこか哀しげだった。

「拙者はそれを遠くから見ておった。

あの御仁の背中には、常に“血の筋”が走っておったのだ。

怒りではなく、……悲しみに似たものでな」

誰も言葉を挟まない。

霧の外で花びらが散る音だけが、僅かに響いた。

その空気を破ったのは、袈裟本人だった。

いつもの調子に戻り、穏やかな笑顔で立ち上がる。

「さて、この部屋は元は侍女の控えの間で──おっと、段差にご注意。

拙者はもう足がありませんので、つい見落としましてな」

「ハッハハハ! それおもしろいネ~! “足がない”~!」

ハオが腹を抱えて笑う。

「笑うとこか!?」

ガイウスが即座に突っ込む。

バルトロメオは苦笑しながら言った。

「おばけって思えないくらい親しみ出てきたね……」

「ははっ、それは光栄にござる」

袈裟は軽やかに扉の前へ向かう。

「──あ、そこ開けますと拙者の死に様その2が見えます」

「死にざまってカウントできんの!?」

ガイウスが思わず叫んだ。

ルッツが絶句し、ハオはまだ笑い続けている。

その横で袈裟は、なんでもないことのように微笑んだ。

「忍びは何度でも死ぬものにて。……生き返る方が、よほど難儀でござるよ」