「なぁ。神楽城って……軍人は来るか?」

ガイウスが尋ねた。

「真っ白の、軍服を着たやつだ」

袈裟はしばらく沈黙した。

風が吹き抜け、霧の中で花びらが舞う。

ようやく口を開いたその声は、どこか懐かしさを含んでいた。

「ふぅむ……外から軍人は来ませぬな」

一瞬、安堵が走る。

だがその後に続いた言葉が、空気を変えた。

「黒い軍人の方なら多くいらっしゃります。皆、神楽が落ちた日に囚われておりますが」

「……は?」

ルッツが固まる。

「待て待て待て、それ地縛霊じゃん!!」

バルトロメオが吹き出しかけて、慌てて口を塞ぐ。

「いや笑うなよ!? “黒い軍人が多くいらっしゃります”って、言い方が優しすぎるだろ!!」

ガイウスは眉をひそめ、袈裟の顔を見つめる。

「囚われてるって……自分で出られねぇのか?」

「はい。神楽が落ちたその夜、帝の命で自らを封じた者たちです。

“ここを抜ければ、国が滅ぶ”と信じて……そのまま。」

袈裟の声は、静かだった。

まるで今も彼らがそこにいるかのように、敬意を込めて語っていた。

ルッツが青ざめて呟く。

「……いや、なんでそんな人たちがまだ“いらっしゃる”テンションなの……?」

ハオが横で、ぽつりと笑った。

「死んでも職務を続ける兵士ヨ。忠義は骨まで、ネ」

ガイウスは腕を組み、霧の奥――神楽城の影を見た。

「……つまり、“黒い軍人”は出られねぇ」

「ええ。皆、“陛下の命をまだ待っておられる”」

その言葉に、空気が止まった。

霧の奥から、微かな声がした。

甲冑が擦れるような音と共に、かすれた言葉が夜気に混ざる。

最初はただの風のうなりかと思った。

だがそれは、確かに“言葉”だった。

しかも何度も――同じ会話を繰り返している。

「……大尉は……どこだ?」

声が途切れる。

次の瞬間、まったく別の方向から同じ声が重なった。

「大和はどこだ!?あいつの刀の腕はホンモノだ、あいつさえいれば魔物どもも食い止められる!!」

叫びが、霧に飲まれて遠ざかる。

代わりに別の声が応える。

「ダメです! 大尉が……どこにもいません!」

そのやりとりは、何度も、何度も。

音程も間も微妙にずれたまま、延々と反響している。

まるで同じ夜を、百年分繰り返しているかのように。

ガイウスが耳を澄ませた。

声は確かに近くにある――だが、話している者たちの姿はどこにも見えない。

霧の向こうには、黒い軍服だけが空中に浮かんでいた。

風もないのに、布地だけが揺れている。

「……“黒い軍人”か」

ガイウスが低く呟く。

ルッツは息を詰め、バルトロメオがわずかに肩をすくめる。

「百年経っても、まだ報告してるんだね……」

ハオが目を伏せた。

「忠義って、怖いネ。死んでも上司を探してる」

ガイウスの瞳に霧が映る。

「……“大和”ってのが、カリストのことか」

誰も答えなかった。

ただ、霧の中で――また同じ会話が始まった。

「大和はどこだ!? あいつの刀の腕は――」

「――大尉が、どこにもいません!」

それはまるで、神楽城そのものが記憶を壊したレコードのようだった。

そして“あの夜”を、永遠に再生し続けている。

霧が深く、声も音もすぐに吸い込まれていく。

門前の石畳を進むと、袈裟が振り返り、静かに頭を下げた。

「……日向大和(ひゅうが・やまと)大尉は」

その名を口にするとき、袈裟の声音がわずかに沈んだ。

「気づいたときには、消えておられました。

最早どこへ消えたか……忍びでもわかりませぬ」

「大和さんって人、きっと逃げたノネ」

ハオの言葉には非難ではなく、どこか柔らかな響きがあった。

生き延びるための逃走――それを責める気など、誰にもなかった。

ルッツが眉を寄せる。

「でも、その“逃げた人”を今も探してるってことは……

あの“黒い軍人”たち、まだ諦めてないんだよね」

袈裟は小さく頷いた。

「はい。彼らにとっては、あの夜が終わっておりませぬ。

“まだ戦の途中”なのです」

ガイウスが腕を組む。

「……気になるな、その大尉」

霧が再び濃くなる。

遠くで、鎧の擦れる音がした。

“まだ戦の途中”の兵たちが、今日も同じ報告を繰り返しているのだろう。

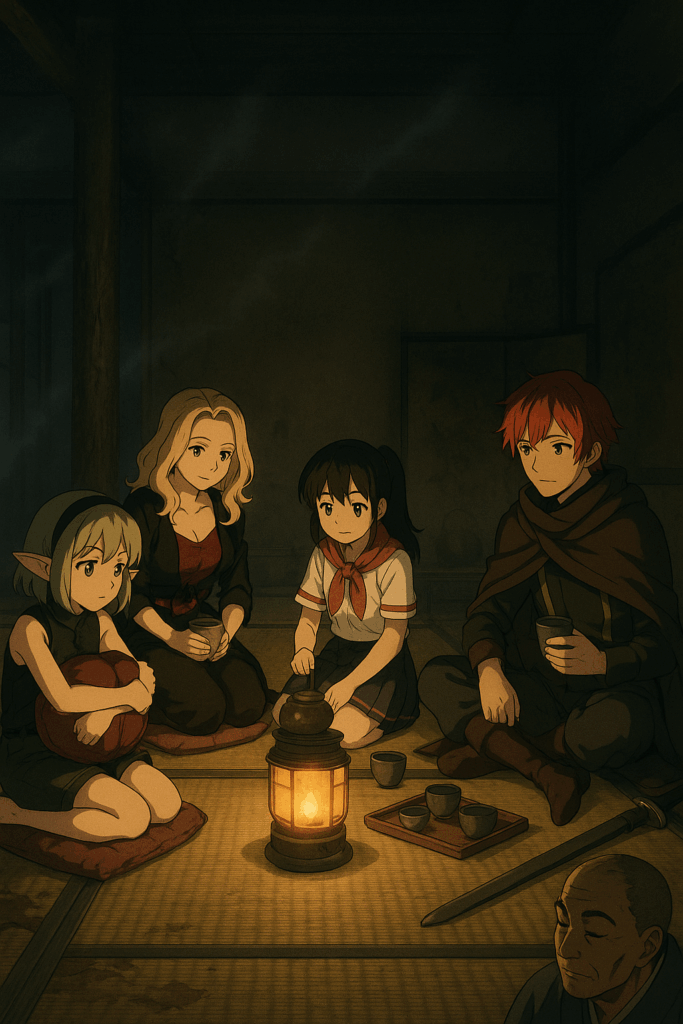

──朽ちた広間。

天井は崩れかけ、壁の裂け目から霧がゆっくり流れ込んでいる。

それでも、ランタンに火を灯せば、

わずかな暖かさだけは戻ってきた。

ルッツがマッチを擦り、火を点ける。

「これ灯すと魔除けになるんだって。……ちょっと休も、ね?」

怨霊が出ない、唯一の中継点。

畳の間で、五人はしばし腰を下ろした。

戦いの熱もようやく落ち着き、霧の外で虫の声のような風音だけが鳴っている。

ハオが小さく微笑み、懐から包みを取り出した。

「フーロンの嗜みとして茶器も持ってるヨ」

手際よく湯を沸かし、茶を注ぐ。

「はい、どうぞ。熱いヨ」

湯気が広がり、焦げた木の匂いに代わって緑茶の香りが漂う。

温かい湯呑を手にした瞬間、

ようやく「人間に戻った」ような感覚が訪れた。

自然と、話題は“軍”へと流れていく。

「なァ……袈裟さんさ。あんたが“この国で最もすげぇ”と思う人って、誰だい?」と尋ねた。

ガイウスの問いかけに、袈裟は即答した。

「……須藤晴輝(すどうせいき)元帥でござるな」

ルッツが目を丸くする。

「漢字多っ。名前の時点で強キャラ感あるわ」

「元帥にあられては、地位に溺れず、見返りを求めず、驕りを知らず──

……忍者の理想に候」

袈裟の口調は柔らかかったが、その声には誇りが宿っていた。

バルトロメオが笑みを浮かべる。

「元帥は忍者じゃないと思うけど……うん、尊敬は伝わるよ」

「ははっ、確かに。ですが、忍びというのは“己の影を誰かのために差し出す者”。

元帥様は、己の光ごと差し出された」

その言葉に、一同は静かになった。

茶の香りの中、沈黙だけが穏やかに広がる。

ハオが湯を注ぎ直しながら、ぽつりと呟いた。

「……その人、きっと、優しすぎたのネ」

袈裟は微笑んだ。

「そうかもしれませぬ。“優しすぎる”がゆえに、この国は百年、ここに留まっておるのやも」

ランタンの火がゆらりと揺れた。

その光が照らしたのは、五人の顔と、誰も座っていない座布団だった。

ランタンの灯がゆらめき、茶の湯気が静かに立ち上る。

外の霧のざわめきが遠くに消えていく中。

バルトロメオが、湯呑を指でくるくる回しながら言った。

「じゃあ次は……神楽王のこと、聞かせてよ」

「袈裟さんなりの答えでいいよ。清宮様はなんで……幼い帝に御城を譲って、王様やめちゃったのかな」

袈裟は目を細め、少し間を置いた。

「えぇ……忍びや老中の間でも、清宮様の心意が読めぬと多く聞かれるのです」

静かに湯呑を置き、言葉を選ぶように続ける。

「これは飽くまで拙者の解釈でござるが……

清宮様は“国を残す”より、“人を残す”方を選ばれたのやもしれませぬ」

一同が顔を上げる。

「……どういう意味?」とルッツが尋ねる。

「神楽は、すでに戦の渦中にございました。

血で塗れたまま王が座に居座れば、国は王の亡霊と共に滅びる。

……ならば、自ら退くことで“怒りと憎しみの連鎖”を断とうとされたのです」

袈裟の声は穏やかだが、どこか遠くの出来事を見ているような響きだった。

「城を譲り、王をやめる。

それは敗北ではなく、“魂の切腹”にござる。

名を残さず、血を絶やすことで、次の時代に穢れを渡さぬ――

それが、清宮様の“奉還”の真意でござったのやも」

ハオが湯を口に含み、ゆっくりと飲み下す。

「……まるで、王が“自分ごと祓った”みたいネ」

「左様。ゆえにこの城は、今も“祓いきれぬ穢れ”のまま残っておる」

袈裟はランタンの灯を見つめた。

「清宮様は己を消すことで国を清めようとされた。

だが……残された者は、ただ“消えた主”を探し続けているのです」

沈黙。

霧の向こうから、どこかで太鼓の音が小さく響いた。

まるで百年前の神楽の残響のように。

ガイウスが小さく呟く。

「……死んでも、まだ忠義が続いてる国か」

袈裟が微笑む。

「だからこそ、誰かが“幕”を下ろさねばならぬのです。

神楽は、いまだ終幕を知らぬ舞台ゆえに」

ランタンの灯が一瞬揺れ、広間の影がまるで“観客”のように五人を取り囲んだ。

茶の香りがまだ広間に漂っていた。

袈裟は湯を注ぎながら、穏やかな声で言った。

「須藤元帥は、神楽が落ちてから、生前にも増して寡黙となられました」

その一言で、場の空気が変わる。

ハオが眉をひそめ、バルトロメオが動きを止めた。

袈裟はしかし、何事もないように湯呑を回す。

「しかし貴方がたなら、口を開いてくれるかもしれまする」

しばし沈黙。

霧の音さえ止まったように感じた。

ルッツが、ぽつりと口を開く。

「……へ? 元帥様……死んだって思ってたんだけど」

「今もいるの!!?」

「えぇ」

袈裟は微笑んだ。

「神楽城で数少ない“会話が成立する”相手でございまする」

湯呑を両手で包み、茶碗を回しながら、まるで茶会の続きのように。

ガイウスが即座に叫ぶ。

「ノリ軽いのに言うこと怖いよ!!!」

「ふむ……結構なお点前で」

袈裟は涼しい顔で茶をすすった。

ルッツが思わずバルトロメオの袖を掴む。

「ねぇ……“会話が成立する”って、つまり……?」

「つまり、他の奴らは……成立しないってことだろ」

ガイウスの声が低くなる。

「話しかけても、返ってこない。

あるいは、“同じ言葉しか返さない”──」

霧の奥、廊下の方から誰かの声がした。

『報告します、大尉が……見つかりません!』

古い声。

どこかで何度も聞いた残響。

袈裟が静かに立ち上がる。

「……さぁ、“元帥様の間”へ。この神楽城の、最後の主がお待ちです」

灯が揺れる。

誰もが無言のまま、立ち上がった。

茶の香りがまだ残る広間に、最後の湯気がゆっくりと消えていった。