「まったくなんですかなんですか!?

予定にない演目を追加されたうえ舞台がこんなことに…!!」

激闘の後が色濃く残る舞台に小柄な役人があがりネプトゥヌスに詰め寄る。

奥のほうでハオたちはまるでガイウスを守るように立ちふさがっているため手が出せない為だ。

「これは一体どういうことですか!?あなた方は一体何をしたのかわかって……」

舞台の中央、静寂が支配する一瞬。

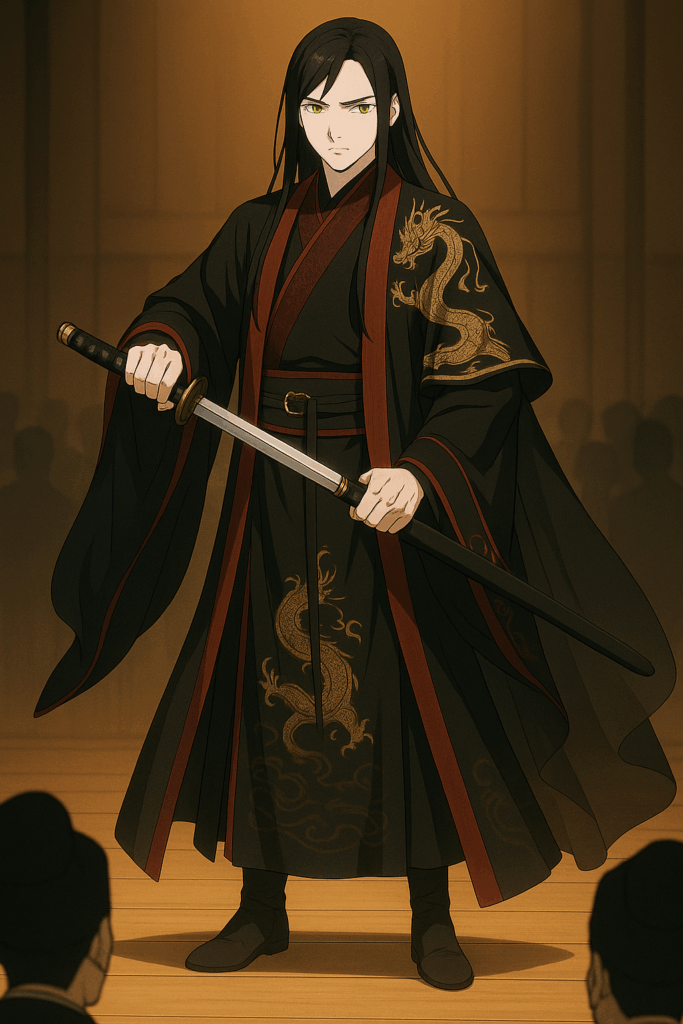

天狐皇はゆっくりと漢剣の柄に手をかける。その動作は、無駄なく、淀みなく。

黒に朱をまとった威厳ある装束、その肩には黄金の龍が刺繍されている。

場内のざわめきが、まるで遠雷のように細く震える。

「……静かに、余が話をする」

たった一言で、全てが止まった。

皇帝の剣が抜かれる――その“事実”に、役人も衛兵も息を呑む。

誰もが知っている。天狐皇が自ら剣を抜く時、それは国の歴史が動く時。

ゆっくりと剣を引き抜く。

その銀の刃が、わずかに照明を受けて淡く煌めく。

視線は画面外、まっすぐにネプトゥヌスへ。

厳しさと慈悲、そして“決断”が同居する眼差し。

全身からただようのは、荒ぶる力ではなく、揺るぎない“統治者”の静けさ。

沈黙が舞台を満たす。

ざわついていた役人たちも、ただ事ではないと理解し声を上げられない。

“皇帝が剣を抜く”――それだけで全員の背筋が凍る。

「ネプトゥヌス!汝は予定にない演目を追加し、我が腹心であるマルスを討ち。

果ては舞台を火炎魔法と氷結魔法で荒らしに荒らしおった」

「……ええ」

「そして……フーロンを滅びより救うために、だそうだな?」

皇の言葉にネプトゥヌスは力強く頷いた。

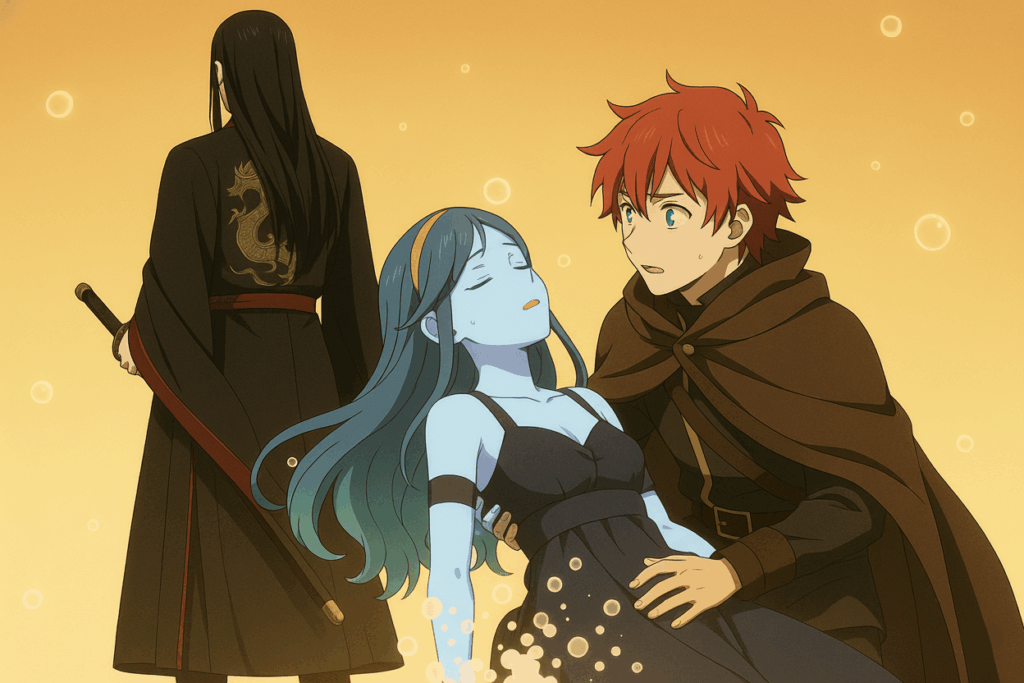

それを見ると皇は立ち上がり、ゆっくりと歩きだすと剣を引き抜き切っ先を向ける!

処刑されてしまうのか!?思わずルッツたちが飛び出そうとしたが、ハオが止める。

ハオは皇がなぜ剣を抜いたか理解していたからだ。

皇の振るう刃は正確無比に、一点の狂いなく。

ネプトゥヌスの胸に埋め込まれた、蒼く輝く核を破壊した。

それは彼女が六将としての力を失うことと。

魔王の呪縛から完全に解き放たれたことを意味していた。

繋がりが絶たれた六将は何れ消える、彼なりの介錯であり「けじめ」だった。

指先が淡く透け、そこから光の粒が零れ落ちていく。

溶けるように――まるで、泡。

「あぁ、なんてことでしょう。人魚姫はナンセンスだと言ってきましたのに」

本当のところ、彼女は“人魚姫”と呼ばれるのが嫌いだった。

あんな安っぽい悲劇と、誇り高き海の王族を同じにしないでほしいと、

心の底から思っていた。

地上に恋い焦がれ、海を捨てた末に泡となって散る。

何とも安っぽい悲劇である。

しかもそのおかげで、「人魚には悲恋がつきもの」と言われる始末だ。

「……皮肉なものですわね。笑いたくもなりますわ」

彼女は自嘲するように微笑む。

泡になって消えゆくその姿は、しかしどこまでも気高く。

最後の最後まで“お嬢様”だった。

「まぁ、少しは地上が好きになりましたわよ。ごきげんよう」

その声が夜風に溶けて消える。

残ったのは、青く淡い光の粒。

それはまるで、海の底から浮かび上がる最後の息のように。

ゆっくりと空へ昇っていった。

戦いの喧噪は止み、燃え残った炎が微かに揺れる。

天狐皇はゆっくりと剣を納め、祈るように頭を垂れた。

その姿には罰の色はなく、ただ慈悲と責務の影があった。

ガイウスはゆっくりと近づき、焦げた床に視線を落とす。

そして小さく、しかし確かに言葉を紡ぐ。

「……感謝するぜ、テンフー様」

「一瞬とはいえ、あいつは確かに――仲間だった」

皇は何も言わず、ただ静かに頷いた。

風が吹き抜け、残った青の光が空へ溶ける。

それはまるで、波間から昇る月光のようだった。

「ふむ、よろしい。では沙汰を下す、皆の者よく聞けい!!」

皇の一声で全員の視線が集まり、静寂が訪れる。

そんな中皇はゆっくりと口を開き、告げた。

「今回の一件、発端はマルスにある!

今後マルスの名はフーロン滅亡を目論んだ者として未来永劫語り継がれるであろう。

故にネプトゥヌスの罪を許す!またこの場の全員に告ぐ!異論ある者はいるか!?」

しん、と静まり返る中、1人手を挙げるものがいた。

ルッツだ 、流石に状況が状況なので普段のやかましさはない。

「あ、あの~皇サマ?武闘演舞は……誰が一番よかった……の?」

そうだった。マルスとの死闘で忘れていたが武闘演舞の最中だったのだ!

舞台がこうなった以上、続けられないのだ。

皇はその言葉におおそうだった、というように顔をあげると、ガイウスをすっと指差す。

「戦士よ、汝は何を願う?」

「俺か?……そうだな」

ガイウスはそこで言葉をいったん区切ると仲間たちに視線を移した。

彼らも願いは同じようだ、それを確認すると代表して口を開く。

「アルキード王国への侵攻計画を白紙にしてほしい」

「……それだけでよいのか?つくづく面白い奴らよ。

よかろう、その願い聞き入れよう」

「アルキード王国側への条件はどうされる?」

「余からそちらの国王に伝えよう」

皇は何か書き込むと宰相に書状を渡し、受け取った宰相は恭しく礼をし去っていく。

おそらく戦争の準備をする将軍たちに計画書を再提出するのだろう。

舞台の炎が鎮まり、静寂が訪れる。

ガイウスは焦げた舞衣の裾を整え、深く頭を下げた。

その動きは粗野な戦士のものではなく、一人の客人としての礼。

「改めて。私は……ガイウス・アルドレッド」

「虹瞳の勇者、と言われております」

天狐皇はゆっくりと頷き、金の面を傾けた。

その眼差しは柔らかいが、どこか試すようでもあった。

「ふむ。虹瞳(コウドウ)か……」

「いや、我が言葉で言えば――ホンドゥ、だな」

その一言で場の空気が揺れる。

列席していた役人たちがざわめき、互いに顔を見合わせた。

「虹……? 七色とは、フーロンにおいて凶兆の印では……」

「まさか“災いの眼”の名を冠する者を皇前に――」

その囁きを、一瞥で黙らせた。

扇をゆるりと閉じ、静かに言葉を落とす。

「今は関係ない」

「勇者の名に、吉も凶もあろうか」

誰も口を開けなくなる。

その一言に含まれた“皇としての絶対”が、空気を支配していた。

テンフーは再びガイウスに視線を戻す。

「ホンドゥよ。お前の色が何を呼ぼうと、今この場ではそれが正義だ」

ガイウスは静かに笑う。

「……ありがてぇお言葉。陛下」

舞台の残光が、彼の瞳に映る。

七色の光がゆらぎ、炎と混ざり合って消えていった。

二国の危機が去り、緊張の糸が切れたようにへなへなと座り込む戦士たち。

無事に騒動が終わったところで問題が1つ残っていたことを思い出す。

そう、マルスとの戦いでボロボロになった舞台を片付けなければならないということだ……。

「しばらくフーロンへ居ることになりそうだな?お前ら」

ガイウスは肩を竦めながら、火炎魔法と氷結魔法が衝突したとき特有の。

黒煙が立ち込める舞台を見やるのだった。

こうして炎魔将討伐は終わった、アルキード王国への脅威は完全に取り除かれたのである。

「さあ、次の演目は僕たちか……」

「えぇバルトロメオさん!?これで終わってもいい感じですよ!」

「ダンサーたるもの最後までやり遂げなければ意味がないだろう!さあやるぞシャオヘイ君」

そう、バルトロメオがいうとおりである、大龍祭はまだまだ続くのだ。

炎魔将を勇者が討ち取るという予定にない演目が追加されてしまったが。

おかげで観客たちの盛り上がりは最高潮に達していた。

「じゃハオも久しぶりに参加するカ」

「あんた踊れるの?」

「失礼なエルフちゃんネ、ルッツこそ踊ったら?」

「おど!?無理よ、あたしじゃお遊戯会にしかならないわ!」

「では歌をお願いできますか、森の民は歌が上手いと評判なので」

舞台は焼け焦げたうえに所々ひび割れてしまっているが。

そんなのお構いなしに次の演目は始まろうとしていた。

フーロンは多民族国家、多少のハプニングは慣れたもの。

むしろこのハプニングを 楽しもうという気概さえ感じられた。

茶屋の喧騒の中、少女は湯気の立つ茶碗を前にしていた。

衣は素朴な麻の服。

髪を後ろでひとつに結び、顔立ちはどこにでもいる村娘のよう。

――だが、その瞳の奥だけが、異様に静かだった。

卓の上には、刷りたての号外新聞。

見出しには大きくこう記されている。

【七色の瞳、“虹瞳(ホンドゥ)”現る!】

【フーロン皇、異国の勇者に名を与う】

少女――プルトは、指先で活字をなぞりながら小さく笑った。

「虹瞳(ホンドゥ)ですかぁ」

「アイツらしい呼ばれ名です」

彼女の声は柔らかいのに、どこか焦げた匂いがする。

紙面には、かつての仲間の名がもう二つ――

そのうち一つに×印。

彼女は目を伏せ、湯をひと口含む。

「とうとう、私とカリストだけ……厳しいですね」

小さな吐息と共に、笑い声が漏れた。

「エヘヘへ」――あの奇妙な笑いが茶屋の喧噪に溶ける。

「助っ人がいりますねぇ……試す価値はある」

新聞を丁寧に折り畳み、懐に仕舞うと、

プルトは立ち上がり、雑踏の中へと消えていった。

誰もその背に気づかない。

“六将”の残り火が、今日もどこかで人のふりをして生きていた。

六将マルスとネプトゥヌス ここに散る。

残すはカリストと、プルトのみ……。