宿場町ホアリン。

夕餉の香りが漂う小さな食堂〈娘娘(にゃんにゃん)〉の奥、丸卓を囲む五人の影があった。

湯気の立つ点心を前に、笑いも会話も少ない。

それぞれの胸のうちに、旅の終着が近いことを感じ取っていた。

「残るは、あと二人だな」

ガイウスの低い声が、蒸気の音を切るように落ちた。

テーブルの上で湯飲みがわずかに揺れる。

プルトとカリスト。

六将の中でも、ガイウスにとっては“過去”と“罪”の形をした二人。

バルトロメオが軽く笑いながら、餃子を箸で摘む。

「ようやく半分ってわけか。長い道のりだねぇ」

「……長かったな」

ガイウスは短く返す。声には疲労よりも、どこか空虚な響きがあった。

ハオは湯気の向こうで、いつもの笑みを浮かべている。

「じゃ、ハオはお別れダネ。お店あるカラ」

軽い口調に一瞬空気が動いた。

だが、その隣で静かに箸を置いたシャオヘイが口を開く。

「……師匠。店は俺が代わりに回します。アルルカンへ行かれて下さい」

ルッツが目を丸くする。

「大丈夫なの? 一人で?」

「大丈夫です」

若い仙人見習いは、真っすぐな瞳で言い切った。

「料理の腕でも師弟関係にあります。四川系はまだまだ、と言われますが、点心なら自信があります」

ハオはしばらく彼を見つめ、やがてゆっくりと頷いた。

「ん。じゃ、お店……任せたヨ、シャオヘイ」

「お気をつけて、師匠」

二人の間に、蒸気よりも熱い信頼の気配が流れる。

その様子を見ていたルッツが、湯気越しにガイウスを見た。

「行くんだね、アルルカン」

ガイウスは小さく頷く。

その目はどこか遠くを見ていた。

「――あの街から、全部始まった」

誰も口を挟まなかった。

ハオも、バルトロメオも、ルッツも、ただ静かにその言葉を聞いていた。

まるでその沈黙こそが“あの街”の名前よりも雄弁に、

彼の胸の痛みを物語っているようだった。

外では夜風が鳴り、灯籠がわずかに揺れた。

旅の新たな章が、再び“原点”の地で幕を開けようとしていた――。

勇者一行が宿場町を発ってから、わずか半日。

〈娘娘〉の店内には、いつもの香りと湯気だけが残っていた。

暖簾の向こうから入ってきたのは、顔なじみの常連客。

年配の男が椅子に腰を下ろしながら、店の奥を見渡す。

「おや、今日は静かだねぇ。……シャオだけかい?」

「はい。老師は、しばらく席を開けると」

シャオヘイは穏やかに答えながら、蒸籠の蓋を開ける。

白い湯気が、灯りに透けて柔らかく揺れた。

常連は、湯飲みを受け取りながら笑う。

「ハオはまた朱雀山(スーツェーシャン)に行ったのか?」

「……近いですね」

ほんの一拍おいて、シャオヘイは答えた。

「“旅のついでに寄る”とだけ。たぶん、あの人のことですから」

男は納得したように頷く。

「なるほどな。あの人の“ついで”はだいたい山一つ越えるからな」

その言葉に、シャオヘイは小さく笑った。

「そうなんです。だから、戻るまでの間は俺が店を守ります」

「頼もしいねぇ。じゃあ今日は点心を頼もうか」

「ありがとうございます」

返事と同時に、竹の蒸籠が軽やかに音を立てる。

中から現れたのは、師匠譲りの透き通るような小籠包。

湯気の奥で、シャオヘイはほんの少しだけ空を見上げる。

――そこに、旅立つ師匠たちの姿を思い浮かべながら。

「……老師。どうかご無事で」

その祈りは、湯気とともに消えていった。

夜のホアリンは穏やかに、更けていく。

外に出ると、ホアリンの夜風はもう少し冷たくなっていた。

灯籠の明かりが並ぶ通りを抜け、四人は町外れの丘へと向かう。

その先には霧と山影、そして――旅路の続き。

バルトロメオが肩をすくめながら言う。

「ガイ君、こっからアルルカンに行くとなると結構遠いよ?列車で三日はかかるんじゃない?」

ガイウスは夜空を見上げながら、軽く笑った。

「大丈夫だ。……あの街の景色は脳裏に焼き付いてる」

「――ファストトラベル使うぞ」

その一言に、ルッツがぴょんと跳ね上がった。

「あー!! 勇者だけが使えるって瞬間移動のこと!?ほんとにできるんだ!!」

「まぁな」

ガイウスは手袋を外し、掌を夜気にさらす。

「今できるのはアルルカンとクードスくらいだよ。

俺が強く念じるのと、向こうの土地に“受け入れる気概”がないと開かないんだ」

「“気概”……ねぇ」

バルトロメオが笑う。

「つまり“呼んでくれる街”じゃないと、行けないってことか」

夜風が少し冷たい。

街の灯が遠ざかり、丘の上には四人の影だけが立っていた。

ファストトラベルの儀式を前に、空気が張りつめる。

ハオは腕を組み、興味深そうに覗き込む。

「オゥ、風水と似てるネ。土地の“気”が合わないと、門が開かない。

じゃ、勇者サン――お手並み拝見」

ガイウスは頷き、目を閉じる。

地面に刻まれた古代語の魔紋が、ゆっくりと光を帯び始めた。

蒸気が逆巻くように上昇し、夜風がざわめく。

「さて……アルルカンまでひとっ飛び、だな」

ガイウスが肩を回すと、ルッツが腕を組んだまま首を傾げた。

「ねぇ、ガイウス。その能力があるなら――アルキード王国に帰れるんじゃないの?」

一瞬、風の音だけが響く。

ガイウスは答えず、視線を夜空へ向けた。

「……多分、無理だと思うけどな」

それでも、ほんの少しの間をおいて続ける。

「やってはみる」

彼の足元に、七色の光が滲む。

波紋のように広がる魔法陣が草を揺らし、空気を震わせた。

蒸気の匂いが薄れて、代わりに遠い潮風の香りが鼻先を掠める。

一瞬、ルッツが息を呑む。

「……見える!」

波紋の中に浮かび上がったのは――白亜の城壁。

アルキード城。夜霧に包まれた王都が、蜃気楼のように揺れていた。

ガイウスは思わず手を伸ばした。

けれど、その光景は指先が触れるより早く、泡のように崩れ去る。

――失敗。

ガイウスは、静かに目を伏せた。

「……知ってた」

誰も言葉を挟めなかった。

だがその横顔には、悔しさよりもどこか安堵のようなものが滲んでいた。

ほんの一瞬、確かに見えたのだ。あの城の中に“弟”の姿が。

それだけで、ガイウスには十分だった。

「……行くぞ。掴まってろ」

瞬間、風景が歪む。

足元の石畳が波紋のように揺れ、視界を飲み込む光が溢れた。

ルッツが思わず声を上げる。

「うわっ、これヤバ……!」

バルトロメオは髪を押さえながら笑い、ハオは片手を軽く振る。

「フーロンの風水門よりスムーズダネ」

再び七色の魔法陣が輝き、今度は確かな座標を結ぶ。

光が立ち上り、彼らの姿を包み込む。

次の瞬間、夜のホアリンから勇者たちの影は消え――

残ったのは、草を揺らす風と、どこか懐かしい余韻だけだった。

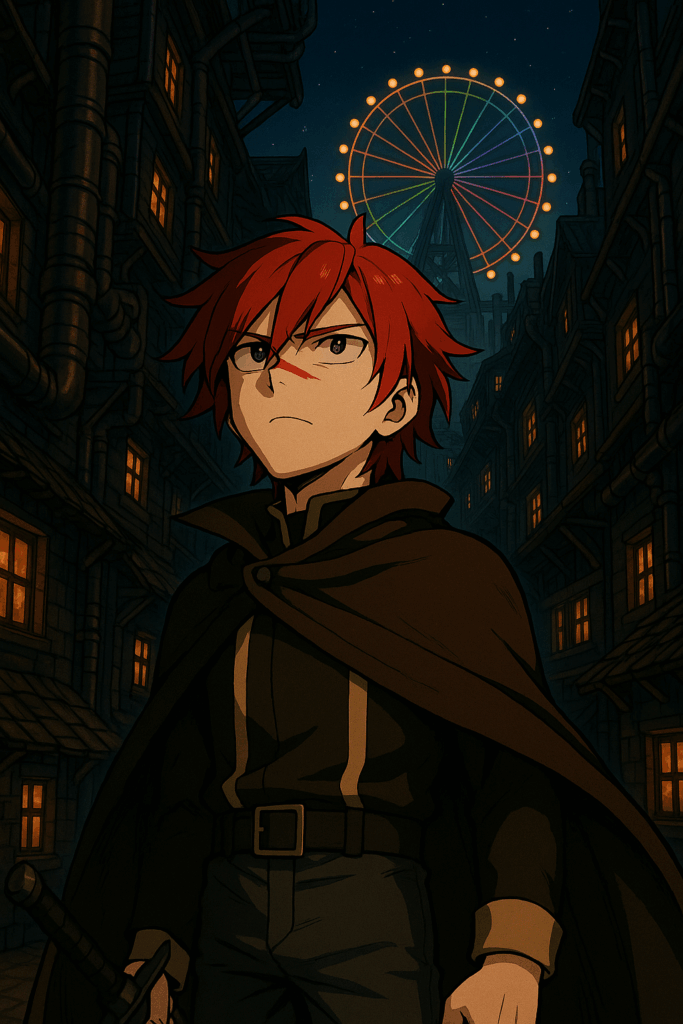

アルルカンの夜は、変わらない。

あの頃と同じ、スモッグ混じりの蒸気。

天を突くように入り組んだ管の森。

いびつに並んだ屋根の下、継ぎはぎの明かりが夜を縫う。

誰もが生き延びることで精一杯だったあの街。

そこには、もう勇者も魔王もいない。

ただ、眠れぬ者たちが這い、笑い、盗み、走る──

そんな“芝居にならない日常”が、今も変わらず息づいていた。

ガイウスは屋根の上で立ち尽くしていた。

視界の下を、少年たちが駆け抜けていく。

ススで黒ずんだ笑顔が、あの日のサタヌスを思い出させた。

産業革命の波が世界を覆っても、この街の景色は変わらなかった。

煙突が林立し、鉄の歯車が街の心臓を鳴らすように動き始めても。

アルルカンは“美を保つために時を止めた街”だった。

三層に分かれた都市構造。

上層はルミエール区、貴族と上流階級がワインを傾ける金の街。

中層はエトワール区、商人と芸人たちがひしめく灯の街。

そして下層はノワール区、蒸気と煤に沈む影の街。

ノワール区には、全てのパイプが集中している。

上層の余熱も、中層の廃液も、全てこの地に流れ込む。

だが、誰よりもこの街を美しいと信じているのは最下層の住人たちだった。

彼らは言う。

「上は金で飾る、下は生で輝く」

貧しさを飾る術を知っている。

廃材からアクセサリーを作り、煙の中に舞台を見出す。

どれだけ文明が進もうと、彼らは“自分たちの絵画”を壊さなかった。

ガイウスは夜風に吹かれながら、その街を見上げる。

歯車の影、管の森。

遠く、ルミエール区の観覧車が虹色に輝いていた。

「……景色が変わらない街、か」

自嘲にも似た呟きが、煙の中に溶けていく。

彼はゆっくりと歩き出した。

懐かしさと、痛みの境目を確かめるように。

蒸気が噴き出す音。

そのたびに鼓膜の裏で、過去の自分が囁く。

「まだ戦えるだろう」「まだ終わってねぇだろう」と。

ガイウスは、静かに息を吐いた。

「……ただいま、とは言えないな」

その背後で、ルッツの声が優しく落ちる。

「ねえ。……ここ、変わんないね」

「うん、だからこそ──あんたは変わったって、わかるよ」

振り返ると、ルッツの笑みは柔らかかった。

まるで、あの街の汚れた空気の中にも“優しさ”がまだ残っていることを、教えるように。

バルトロメオが、いつもの調子で口を開く。

「ステージは変わらなくても、演者が変われば“芝居”も変わる。

だからこの街が変わってないことを、責めんなよ」

その言葉に、ガイウスはわずかに笑う。

バルトの言葉はいつも軽くて、でもなぜか一番重たい。

ハオが煙管をくゆらせながら、肩越しに空を見上げた。

「変わんない街ってのは、逃げ場所でもあるのヨ。

変わるしかなかったあんたには……少し毒かもネ」

蒸気の風が四人の間を抜けていく。

街灯が滲み、霧が虹色に光った。

ガイウスはもう一度、夜の街を見下ろした。

かつて仲間を見送った屋根の上。

その時と同じ風が吹いているのに、今はもう何も終わらせる必要がなかった。

静寂の中、ふと耳に届くのは舞台のBGMではなく。

遠くの路地裏から聞こえてくる笑い声だった。

誰かが生きている音。

それが、ガイウスの胸に静かに響いた。

――変わらない街の中で、別の生き方を探す。

それもまた、勇者の道なのかもしれない。

ガイウスは目を閉じ、夜風を吸い込んだ。

「……行こう。まだ、見てぇもんがある」

蒸気の街は今日も眠らない。

その光の中に、彼の影が溶けていった。