香水や雑貨、絵葉書の並ぶショーウィンドウ。

その一角に、赤い蝋で包まれた丸いチーズが網袋ごと吊るされていた。

ガス灯の光を反射して、まるで小さなルビーのようにきらめく。

「見て!この網に入ってんの可愛い!」

ルッツが両手でぶら下がった袋をガチャガチャ揺らす。

店員がにこやかに声をかけてくる。

「それはベビーベルだよ。アルルカンじゃ定番のおやつでね」

「一口サイズだから手も汚れないし、栄養もある。冒険者に人気なんだ。

旅立つ人はだいたい一袋持ってくよ」

「ほほぅ……保存もきくネ?」

ハオが興味津々にのぞき込み、さっそく購入して皮をむこうとする。

が、やたら時間がかかる。

「……固いナ、これ」

「いや、それ普通は一瞬で剥けるやつだから」

ルッツが笑いをこらえながら突っ込む。

バルトロメオは赤いチーズを手に取り、目を細める。

「へえ……見た目はお菓子みたいだけど、ちゃんと腹にたまるんだな」

ひと口で食べ、踊り子らしい仕草でうなずいた。

「ふむ、美味。こういう素朴なの、案外クセになるんだよね」

ルッツは目を輝かせる。

「チーズってもっとくさいやつ想像してたけど……これ食べやすい!

やばい、これおやつにしようよ!!」

その喧騒の中で、ガイウスだけは黙っていた。

吊るされた赤い網袋を見つめ、ふと息を止める。

赤い蝋の光が、かつてノワール区の路地でチーズを剥いて笑っていた。

あのガキの姿を脳裏に重ねる。

――サタヌス。

店員が続けるように言った。

「ちょうど仕入れて良かったよ。

こないだギルドの団体さんが来てね、みんなベビーベル買って在庫なくなっちゃったんだ」

ルッツが笑う。

「いや、これはわかる。ポストカードとかピンバッジより断然テンション上がる!」

バルトロメオも頷く。

「赤い蝋の丸が並んでるだけで可愛いって、反則だよな」

ハオが肩をすくめて微笑む。

「映えるし美味いし実用的──最強の三拍子、ネ」

ガイウスは、また無言でその袋を見上げた。

網の赤が、視界の奥に焼きつく。

……サタヌス。お前のことだから、今もどっかでチーズ齧って笑ってんだろ。

店主が懐かしむように言った。

「チーズを剝くねずみ──なんて呼ばれてた子が、勇者になるなんてねぇ。

みんな驚いてるよ。あの子、ベビーベルをあげるといつも喜んでたから」

「エトワール区の商人がね、こっそり破棄されたパンやチーズをあげてたんだ」

アルルカンの下層では、かつて廃棄された食材が“闇の流通”として生きていた。

彼はその中で、“ネズミ”と呼ばれるほどに早く、正確に、チーズを剥いた。

誰も名前を知らなかった、けれど剥く速さだけは街中で有名だった。

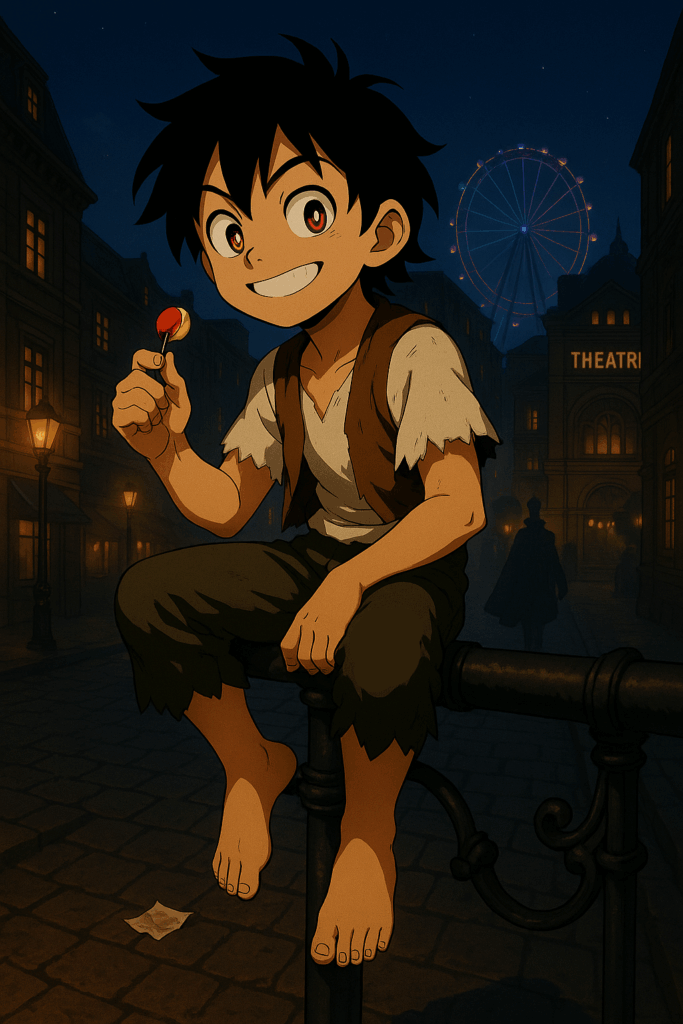

夜の灯りに照らされて、路地の鉄柵の上に少年が腰掛けていた。

裸足の足をぶらぶらさせながら、手に持つのは赤い蝋で包まれた小さなチーズ。

ベビーベル。

彼の名を知る者はいなかった。

誰もが彼を、ただ「ねずみ」と呼んだ。

薄汚れた服、煤けた頬。

それでも彼の目だけは、奇妙に澄んでいた。

――あの“同心円”。

少年の瞳には、まるで渦のような光の輪が宿っていた。

それが、彼が“異端”である証だった。

貴族たちはその目を嫌った。

「気味が悪い」「焦点が合わない」「魂を覗かれるようだ」と。

彼が通るたびに、上層の人々は遠巻きに視線を逸らした。

けれどノワールの者たちは違った。

店主は煙草をくわえながら、笑って言った。

「目が渦巻いてるくらい、かわいいもんだよ」

「荒らしはしねぇし、ノワールのガキなんざうるさくて汚いのが普通だ」

だから、あの子は不思議と好かれていた。

静かで、誰にも迷惑をかけず、ただ廃材の上でチーズを剥いて笑っていた。

剥く速さは誰よりも鮮やかだった。

赤い蝋を指で器用にくるりと外し、ぱくりと食べる。

そのたびに、口の端がわずかに上がる。

“剥き終わると同時に笑う”――それが、ねずみの癖だった。

店主はふと、ガイウスに目を向けて言った。

「……あの子、今どこにいるのかねぇ」

ガイウスは何も言わなかった。

ただ、吊るされた網袋を見上げる。

赤い蝋の光が、まるで彼の瞳の“同心円”のように揺れていた。

ノワール区の夜風が吹き抜ける。

どこかで誰かが笑う声がして、ガイウスの胸の奥がかすかに熱くなる。

――チーズを剥くねずみ。

あの頃、舞台の音を聞きながら「いつか俺も」とつぶやいた小さな夢。

それが、異端の勇者サタヌス・ルプスの原点だった。

夜の帳がゆっくりと落ち、ルミエール区のネオンが灯り始めた。

紫と金の光が混ざり合い、街全体がまるで舞台装置のように輝く。

その喧騒の中、ひとりの少年がいた。

サタヌスだ。ルミエール通りの看板に、ふてぶてしく腰を下ろしている。

下を行く貴族たちが足を止め、顔をしかめた。

「まあ、はしたない!降りなさい、あなた!」

だが、少年は口の端を吊り上げ、

赤いスカーフを風に遊ばせながら笑った。

「文句言うなら登ってみろよ、おばさん!」

どっと周囲がざわめき、誰かが息を呑む。

少年の眼には、まるで夜空を模したような同心円が輝いていた。

貴族たちはそれを直視できず、何も言えずに通り過ぎるしかなかった。

その少し先――階段の上では、別の“異端”が立っていた。

黒いスーツに身を包んだ女、ヴィヌス。

彼女はシアターの灯りを背に、ひとり静かに階段を上がっていく。

その姿はまるで、舞台へ向かう前の女優そのものだった。

「悪役で存在が霞むような主役は二流よ。私は舞台を引き締める役なの」

誰に向けた言葉でもない。

ただ、自分の中の“舞台”を律するための呟き。

遠く、街の明かりが滲む。看板の上の少年と、階段を上る女。

二人の間には、ほんの数十メートルしかないのに――その距離は、決して埋まらない。

けれど確かに、同じ夜の空気を吸っていた。

そしてその夜風の中、ガイウスは“いない子”の気配を感じて立ち止まった。

「……今、誰か……」

ルッツが振り返る。

「どうしたの?」

ガイウスは首を振る。

「いや……気のせいだ」

けれど彼の耳には、確かに聞こえた気がした。

「チーズ剥くか?」と笑う、あの声が。

アルルカンの夜風が吹く。

紫の街は、まるで舞台の幕が下りるようにゆっくりと暗くなっていった。