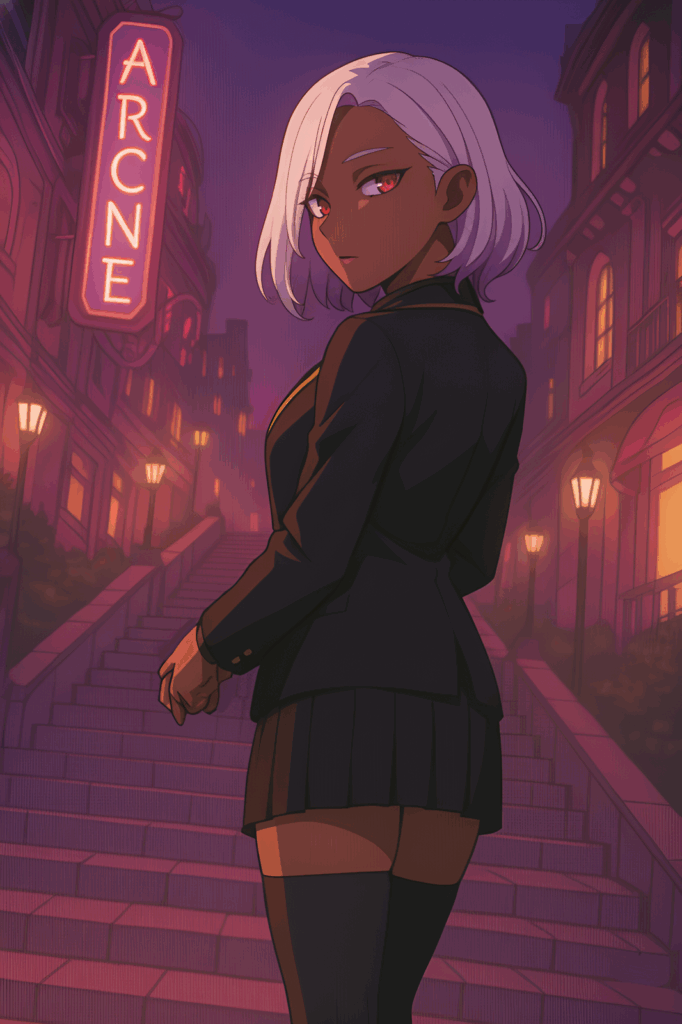

夜の街が息づいていた。

ガス灯とネオンの光が絡み合い、紫と金の色が交じる。

アルルカンの中心、ルミエール区。

かつてヴィヌスが立った舞台、その入り口には今も同じ明かりが灯っていた。

ガイウスはその光を見上げていた。

胸の奥に、古傷が静かに疼く。

「ここには、一歩も入れなかったんだ。……俺には眩しすぎて」

言葉は淡々としていたが、瞳の奥に映るものは、かつての少年だった。

隣に立つバルトロメオが微笑む。

「今もそう思うかい?」

風が、ガイウスのマントを揺らした。

あの頃と違うのは、今は一人ではないということ。

ルッツ、ハオ、バルトロメオ。

その背中に、確かな気配があった。

だから彼は、前に出た。

「……今なら、少しくらいは見てもいい気がする」

視線の先に、ひときわ大きな看板があった。

煌々と輝くネオン文字が夜を照らす。

そのタイトルを見た瞬間、ルッツの顔が固まった。

『追放された勇者は世界最強だった件』

鮮やかなポスターの中央には、赤髪の青年。

マントを翻し、剣を掲げる姿。

その顔には、どう見ても本人の傷が描かれていた。

「……ねえこれ、完全にあんたじゃない?」

ルッツの声が、半分呆れと半分笑いだった。

ハオがのぞき込む。

「服もソックリネ。スカーフの色まで同じヨ」

バルトロメオが軽く笑い、ワインを傾けるように肩を竦めた。

「“世界最強”ってタイトルにしちゃってる。もう開き直ってるな、こりゃ」

ガイウスは静かに息を吐いた。

「……俺は“世界そこそこ”でいいんだが」

苦笑とも溜息ともつかない声。

それが、かえって現実味を帯びて響く。

看板の下には、小さな注意書きがあった。

『※この作品はフィクションであり、実在の勇者・魔王・帝国とは関係ありません』

だが、その下に小さく書かれた行を読んで、全員が顔を見合わせる。

『脚色:アルルカン劇作団』

『監修:ヴィヌス・ル・カンシェル』

……あの女だ。

ガイウスは額を押さえ、ため息をついた。

ヴィヌスが関わっている時点で“真実を飾り立てる芝居”であることは分かりきっている。

だが、舞台は既に満員だった。

夜の劇場からは拍手と歓声が響き、観客たちは熱狂していた。

幕の向こうでは、きっと「追放された勇者」が輝いている。

悲劇としてでもなく、伝説としてでもない。

笑いと涙のエンタメとして。

客席のざわめきの中、クライマックスの台詞が聞こえてくる。

「レグナス様ぁぁ!!我らが追放したのは、この世の罪!!!」

轟音とともに、舞台装置が“ドン”と鳴る。

そして、異常なほど完璧な土下座が繰り広げられる。

観客席からどよめきが起こり、やがて拍手が波のように広がる。

スタンディングオベーション。

ルッツは唖然としたままつぶやいた。

「なんでそこで拍手起きるの……?」

ハオが肩をすくめる。

「ノワールの観客は、“土下座芸”に弱いネ」

バルトロメオが微笑む。

「“涙の土下座で泣ける”って、宣伝文句にしてるらしいよ」

開演から一時間。

舞台上では勇者レグナスが仲間を許す感動のクライマックスを迎えていた。

が――観客席では、別の意味でドラマが進行していた。

最前列中央、赤いマントの青年。

モデル本人であるガイウス・アルドレッド。

「さ……最低だ……」

唇の動きだけでそう呟いた瞬間、字幕が勝手に表示される。

〈【本人コメント】さ……最低だ……〉

客席がざわつく。

「本人じゃん」「ガチ本人!?」「うわマジかよ!」

そして、彼のぼやきがマイクに拾われた。

「誰か俺を追放してくれ……」

どっと笑いが起き拍手が広がる、その瞬間ガイウスが立ち上がった。

「拍手すんな!!」

怒声にまた拍手が起こる、もはや完全に舞台と一体化していた。

隣では、ハオが優雅にみかんをむいていた。

「みかんは全体に香らせないように食べるのがマナー」

彼女の指先は神業のように静かで、皮も種も音を立てない。

しかし、一個に三十分。

その集中力だけで舞台二幕が終わる。

一見無関心に見えたが、照明が落ちた瞬間。

「おぉ……このクソ茶番、芸術ダネ」と満足げに拍手を送っていた。

ルッツはというと、頭を抱えながら双眼鏡を構えていた。

「もう悪の帝国って言われて否定できねぇじゃん……」

その姿は“理性の墓標”、だが手にはしっかりベビーチーズ。

「チーズ食いながら土下座鑑賞……」

ぽつりとつぶやく。

「……前戦った変態半ズボンみたい」

思わず吹き出して、自分で笑いに崩れる。

周囲に「シーッ!」と注意されて、さらにツボに入る悪循環。

バルトロメオはと言えば、楽しそうに観劇ノートを取っていた。

「土下座の勢い、すごいね。ギャグ漫画だよ」

そう言いつつ、拍手のタイミングは完璧。

「いや、“間”が美しかった。あれは芸術だよ」

彼女は真剣に悩んでいた。

「……あのスライディング土下座、俺の舞に取り入れるべき?」

会場の規約には、“飲食禁止”と書かれている。

だが、裏パンフには小さく但し書きがあった。

「音を立てない/臭わない/ゴミは持ち帰る」

これが守れるなら、飲食は黙認します。

結果、生まれたのは観劇ピクニック軍団。

ハオはみかん、ルッツはチーズ、バルトロメオはナッツ。

ガイウスは何も食べずに怒りでカロリーを燃やしていた。

ルッツはワックスの包みをポーチに入れ、ハオは皮をハンカチで丁寧に包む。

バルトロメオは空袋で「土下座ポーズ」を再現して遊び出し、ガイウスは頭を抱えた。

「……次に観に来るとき、劇場ごと燃えてても驚かない」

バルトロメオが笑う。

「音立てなきゃオッケーって意外と自由度あるよね。

次、バスクチーズケーキでも持ってきていい?」

ルッツが顔をしかめる。

「いやもう内容が酷すぎてチーズの味しかしないよ……」

ハオは満足そうにみかんを拭いながら言った。

「次はドライマンゴーがよさそうネ。硬いのはダメ」

拍手と笑いの渦の中。

ガイウスは、呆れたように笑っていた。

アルルカンという街は、痛みすら笑いに変える。

それがこの街の“品格”なのだろう。

そして彼は悟った。

――この街はもう、俺を悲劇としては扱わない。

笑いの渦の向こう、舞台の光が滲んで見えた。

通されたのは、厚いベルベットのカーテンを抜けた先の、静まり返った廊下だった。

ヴィヌスの名を口にした瞬間、受付のスタッフが一瞬目を見開き。

そして「こちらへ」と頭を下げた。

「ヴィヌスの元仲間だ」と言っただけで、案内は速かった。

彼女の名は、いまだこの劇場で“特別な響き”を持っていた。

案内された楽屋は、どこか懐かしい匂いがした。

白粉と古い布、そして香水の残り香。

棚の上には、誰かが置いたままのブローチが光っていた。

ガイウスの問いはひとつだった。

「彼女は……ここにいるか?」

山高帽を被った座長が、静かに首を振った。

「残念ながら。彼女は蒼氷領オーゼに帰省して、そのまま連絡がつかない」

そして、言葉を継ぐように声を落とす。

「最近では、オーゼからも姿を消したそうだ」

空気が凍る。

ルッツが小さく息を呑み、バルトロメオの表情からは冗談が消えていた。

ガイウスだけが、黙って立ち尽くしていた。

あの女が消えるなんて。

あれほど、舞台と光を欲していた人間が――。

彼の隣で、年老いた衣装係の女性がぽつりと嘆いた。

「最初はね、あの子がいなくなって喜んだのよ」

「これで悪目立ちする女がいないって、若い子たちは笑ってた」

彼女は指先で古い衣装の裾をなぞる。

そこに残る金糸の刺繍を見つめながら、ゆっくり言葉を紡ぐ。

「でもね、闇があるから光は輝くの」

「ヴィヌスちゃんって、“闇”そのものだった」

その声には、どこか誇らしさが混じっていた。

「彼女がいなくなって、劇場は明るくなったように見えて……

でも、それはただの“白光”よ。

あの闇が消えた瞬間から、私たちの舞台は“暗黒期”って呼ばれるようになったの」

衣装係の指が止まり、部屋の奥にある姿見に目をやる。

鏡には誰も映っていなかった。

けれどそこには、確かに彼女の姿が残っている気がした。

鏡の中で、黒と金の衣装をまとったヴィヌスが微笑んでいる。

あの挑発的な眼差し、あの観客を飲み込むような立ち姿。

彼女がいた時、劇場はいつもざわめいていた。

称賛と嫌悪、嫉妬と羨望――それら全部が混ざり合って“舞台”を作っていた。

いまのアルルカンは静かすぎる。

まるで舞台の幕が、下りたまま開かないような。

ガイウスは、かすかに息を吐いた。

「……闇がいなくなったことで、暗黒期か」

「皮肉な話だな」

「でもね」と衣装係が微笑んだ。

「その“皮肉”が、あの子の生き方そのものだったのよ」

ガイウスは言葉を失った。

その瞬間、舞台の奥で風が吹いた。

揺れる幕の隙間から、一瞬だけ光が差し込む。

それはまるで、ヴィヌスが残した“スポットライト”のようだった。

シアターを出たあと、街は相変わらず賑やかだった。

だがその喧噪の中で、ほんの一瞬だけ、風が止まった。

街角のカフェテラス。

貴族風の男女が紅茶を傾け、ささやき声で言葉を交わしている。

「そういえば貴方、聞いた?」

「なにを?」

「聖教の神官さま……“青の奇跡”の御方よ」

「えぇ、遠方への巡礼と言って、必要最低限のものだけ持ってアンスロポス連合から消えたって」

テーブルの上の砂糖壺が、風に揺れて小さくカランと鳴った。

傍らのシーズー犬が不安そうに鳴き、その主もまた不安を隠せないようにカップを握りしめる。

「不安ですわ……あの方でアンスロポス連合は立ち直ったと言うほどの御方でしょう?」

「奇跡の人が去れば、民の信仰も揺らぐ……」

その声はやがて夜の風に混じり、街の喧噪に溶けていった。

だが、その断片を耳にしたガイウスの足だけは止まっていた。

彼の耳は、奇跡という言葉に鋭く反応していた。

「……メルクリウスが、教会を出た?」

その名を口にした瞬間、空気が一気に冷える。

「あり得ない。あのインドア野郎が……」

ガイウスは黙り込んだまま、テーブルのグラスに映る水面を見つめた。

淡い光がゆらゆらと揺れて、やがて形を失う。

静かに濁り、やがてどこかへ消えていく“信仰の影”のようだった。

彼は生まれつき病弱で、体温は低く、常に貧血気味だった。

湿地裏に居る理由も、「空気が冷たくて体調が安定するから」。

だが聖痕を発動したときだけは、素手でコンクリートを砕くほどの力を見せる。

それでも発動の代償は大きく、終わったあと彼は必ず膝をついた。

「……聖痕なんて、知性の敵だよ」

いつか笑いながら言っていた。

「筋肉を使うと脳が怠ける。僕はそれが何より嫌なんだ」

――そんな男が、巡礼に出る。それは、ただの“遠出”ではない。

「サタヌスが行方不明ってだけでもヤバかったのに……」

「あと二人もか……?」

指先でこめかみを押さえ、深く息を吐く。

頭の中で仲間たちの顔が次々と浮かんでは、砂のように崩れていった。

「メルクリウスが失踪、ヴィヌスがオーゼから消えた……」

「カリストとプルトを早く見つけねぇと――マジでヤバいぞ、これ」

その言葉には焦りよりも、責任の響きがあった。

炎の明かりが彼の顔を照らし、瞳の奥に小さく灯りがともる。

「勇者チームの欠員、三人。……これじゃ、もう“パーティ”って呼べねぇな」

ハオは何も言わず、ただ静かに頷いた。

その沈黙が、夜風よりも深く部屋に染みた。

外では、遠く雷鳴のような音が響いた。

世界のどこかで、何かが確かに動き出している。

誰の呼吸かもわからない気配が、確実に蠢きはじめていた。

ガイウスが街を去る朝、振り返った先に、劇場の屋上が見えた。

ネオンの明かりがまだ残るその場所に。

マントを翻し、歯を見せて笑う“あのガキ”の幻が一瞬だけ立っていた。

次の瞬間、風が吹き抜けて、幻は煙のように消えた。

それでも、ガイウスは微かに笑った。

あの笑い方は、間違いようがない。

――アルルカンの夜は、まだ終わっていなかった。