馬車の車輪が、湿った石畳を軋ませながら進んでいく。

森を抜けた瞬間、霧の向こうにその町は現れた。

まるで世界の端にぽつりと取り残されたような、静かな町。

赤い屋根、古びた木骨造りの家々。

その窓には小さなランプが灯り、橙の光が霧の中でぼんやりと滲んでいる。

遠くの丘には、古い鐘楼がひとつ――時間を忘れたまま、森と一緒に息をしていた。

「……見えてきた」

ルッツがぽつりと呟いた。

彼女の声はかすれていたが、その目には確かに光があった。

霧に濡れた金髪が頬に張り付き、風が小さく吹き抜ける。

バルトロメオは窓から身を乗り出し、口笛を鳴らした。

「こりゃまた、絵本の中みたいな町だな」

「エルフの住処ってもっとキラキラしてると思ってたヨ」

ハオが首を傾げ、くるりと尻尾を揺らす。

「実はソルーナ、行きたかったんダヨネ」

「えっ?珍しい。大体の食材はフーロンで揃うんだろ?」とバルトロメオ。

「そうだけど、燻製に関してはソルーナに勝てないヨ。あとジャガイモのレパートリーもネ」

「ジャガイモ……?」

ガイウスがぼそりと呟いた。

彼の目には懐かしさよりも、戦場の前に立つ兵士のような覚悟が宿っている。

故郷でも、帰る場所でもない。ただ“仲間の故郷”を守るために、ここまで来た。

霧が濃くなり、道が二つに分かれる。

ルッツは躊躇なく右の道を指さした。

「こっち。森の奥、湖のほとり。そこが――聖域への入り口」

森の奥から風が吹き抜ける。

針葉樹の葉がざわめき、霧の中の家々がかすかに揺れる。

世界そのものが、彼らを試しているようだった。

ガイウスは窓の外を見つめ、低く呟く。

「……行くか。勇者の“原点”まで」

馬車はゆっくりと、霧の中へと消えていった。

その先に待つのは、光か、闇か。

誰もまだ、知らなかった。

霧の中から、ひとりの女が現れた。

籠を抱え、頭には白いスカーフ。目尻には皺が刻まれているが、その笑顔は若木のように柔らかい。

「あら〜ルッちゃん。帰ってきたの?」

懐かしい声に、ルッツの肩がびくりと跳ねる。

「ルッちゃん!?」

すかさずガイウスが聞き返す。

ルッツは振り返りもせず、顔を真っ赤にして早口で言った。

「ちょ、ちょっと!その呼び方すんな!」

おばさんは笑って首をすくめた。

「そうさね、ソルーナはよく森から若いエルフがやって来る街でもあるんだよ」

霧の中に、少しずつ人の影が増えていく。

木造の家の扉が開き、パンを抱えた青年、ハーブを束ねた娘、みんながルッツを見て微笑んでいる。

彼らの胸元や軒先には、どれも“淡紫の蝶”の紋章が飾られていた。

蝶が輪の中で羽ばたく、細やかな意匠。朝の霧に溶けるように淡く光っている。

「フェイの紋章か」

ガイウスが呟くと、近くの老婦人が頷いた。

「臭み消しのハーブもエルフから教えてもらったんだよ。森の恵みは、みんなで分け合うもんさ」

エルフは森から出ないと言われている。

だがこの街だけは、その“掟”に風穴を開けていた。

霧が人と森の境をぼかし、蝶がその証となっている。

ルッツは足元の石畳を見つめ、少しだけ笑った。

「……みんな、変わってないな」

「ルッちゃんの方が変わったよ」と誰かがからかい、彼女は小石を蹴って誤魔化した。

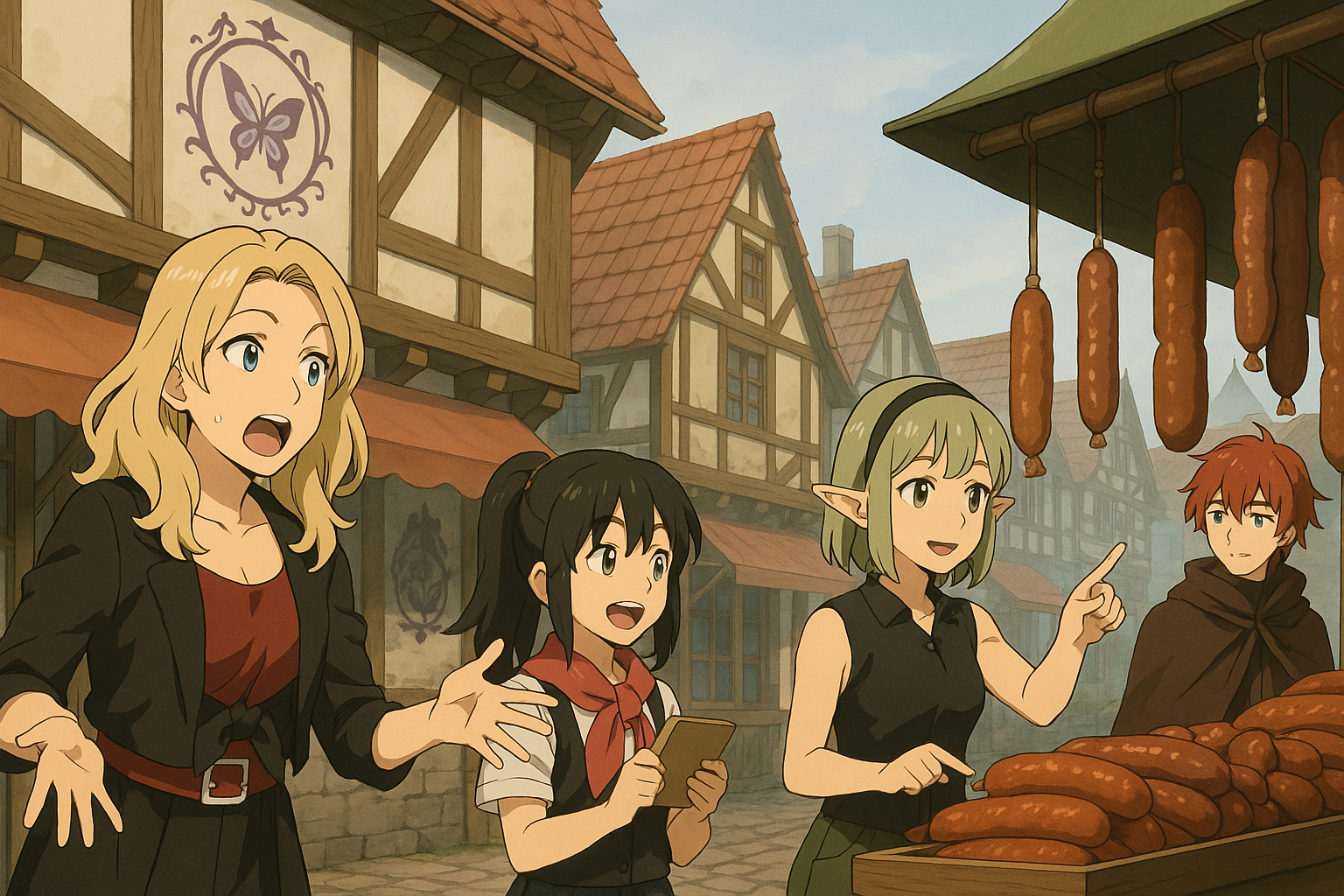

そんな空気を割るように、ハオが手を挙げた。

「それより時間ある?ソーセージ見たいんダケド」

「始まったよ、料理人魂……」とバルトロメオが溜息をつく。

ハオは気にも留めず、屋台の方へくるくる歩いていく。

「まぁいいさ」

ガイウスは笑って肩をすくめた。

「森はどんだけ歩くかわからないよ、見ていこう」

霧が晴れ始める。

淡紫の蝶が一羽、静かにルッツの肩へ降りた。

それはまるで――森そのものが、“おかえり”と囁いているようだった。

霧の町を抜けると、香ばしい匂いが鼻を突いた。

それは森の湿気に混ざって漂う、燻製とハーブの香り。

通りに並ぶ屋台のほとんどが、なぜかソーセージ関連専門店だ。

通りすがりの冒険者が、半泣きで叫んでいた。

「毎晩ゆでソーセージとじゃがいもでノイローゼになりそうなんだよォ!!」

だが隣の女冒険者は、串を片手にニコニコしている。

「毎日違うソーセージ食えるとか最高♪」

二人の温度差が、ソルーナの“現実”を物語っていた。

ルッツは肩をすくめる。

「誇張じゃないわよ、あれ。マジでソルーナの食事あんな感じだから」

「え、ほんとに?」バルトロメオが半笑いで尋ねる。

「朝は焼き、昼は煮て、夜は燻して終わり。たまにパンとスープつくけど……結局ソーセージよ」

「……食の楽しみって知ってるキミら??」

「肉食ってりゃ幸せなのよ、ここの人たちは」

その時、ハオが目を輝かせて走ってきた。

「見て見て! 燻製屋が十軒連なってるヨ!」

「それ全部同じ味じゃねーの?」

「全部違うネ! 一本目は松の香り、二本目はナラの香り、三本目は……」

「もうやめて、胃袋が寒気してきた」

バルトロメオがうんざり顔で頭を抱える。

ガイウスは苦笑しながら、通りの向こうに並ぶ看板を見上げた。

どの店にも、淡紫の蝶の紋章が刻まれている。

「……アルキード人とソルーナ人の夫婦をよく見る理由、分かった気がする」

バルトロメオがパンフレットを手に、ため息をついた。

「……アルキード人とソルーナ人って、なんで結婚うまくいくんだろうな」

ハオがソーセージをかじりながら首を傾げる。

「相性良いネ? 一見、紅茶とビールぐらい違うのに」

ルッツは即答した。

「むしろそれが良いの。アルキード人は“お茶の時間さえ守れれば生きていける”って人種」

「食事は……“まぁ食えればいい”くらい」

「え、マジで?」

「マジ。ガイウスなんてお菓子は全部うまいって言うのに、夕飯の味は覚えてないタイプよ」

「ほっとけ」

カップを傾けながら、ガイウスは渋い顔で返す。

ルッツは続ける。

「で、ソルーナ人は毎晩ソーセージとじゃがいもで気にしないんだけど、燻製には命賭けてる」

「うわ……方向性真逆の執念……」とバルトロメオ。

「でもどっちも“こだわりの一杯”があれば幸せなのヨ」ハオが笑う。

「アルキードは紅茶で、ソルーナはビール?」

「正解ネ!」

一瞬の沈黙のあと、ガイウスがぼそっと言った。

「……つまり、夫婦喧嘩しても“紅茶片手にソーセージ焼いて仲直り”するわけか」

「そういうこと!」

胃袋が外交の要だったとはね……」

「平和の秘訣はカロリー」

霧の町ソルーナ、静かな森の片隅で、笑い声と肉の焼ける音が響いていた。

ソルーナの燻製通りは、朝から香りが濃い。

肉を吊るした屋台の軒先から、煙とスパイスの匂いが絡みつくように流れてくる。

ガイウスは腕を組み、無言でそれを眺めていたが、やがてぽつりと口を開く。

「なぁ俺ら、ちょっと遠出するんだけど」

「火を通さずに食えるソーセージってある?あと日持ちするのがいい」

屋台の店主は、腰に手を当ててにやりと笑った。

「それならサラミはいかが?ほら、試食」

ガイウスは無言でひときれ受け取り、かじる。

その瞬間、彼の表情がふっと和らぐ。

「うん……」

鋭い目つきも、戦場帰りの空気もどこへやら。

今そこにいるのは――完全に“おやつを食うシェパード”だった。

ヴィヌスがよく「シェパード!」と呼んでいた理由が、今になってようやく分かる。

ハオが横で、頬を緩めながら言った。

「なんか、わんこって言われてる理由わかった気するヨ……」

ガイウスは気づかないふりをして、もう一切れ齧る。

サラミの脂が舌の上で溶け、鼻を抜ける煙の香りが心地よい。

その穏やかな横顔が、妙に人間くさい。

「……あ、それより、唐辛子に合うソーセージは何?」

「スパイシー系だね?ならこれはどうかな」

店主が差し出した赤みの強いソーセージを見て、ハオの瞳が輝いた。

「これ!この香り!絶対炒めてもうまいヤツ!!」

ルッツとバルトロメオは、呆れたように顔を見合わせる。

「結局いつも料理の話になるんだな」

「この子、絶対旅の目的“食材集め”でしょ」

それでも、笑い声が響く。

霧に包まれた町で、どこまでも人間らしい音がした。

戦いの前に、こんな穏やかな時間があることが、奇跡のように思えた。

ハオは買ったばかりのスパイシーソーセージを包んでもらうと、

その場にしゃがみ込み、手帳を開いた。

革表紙のノートには、びっしりと小さな文字が並んでいる。

「フーロン基準辛味指数:7……ソルーナ式スモーク香辛指数:9」

「辛味の研究ノート」に、さらさらと新しい記録が加えられていく。

旅のメモというより、もはや食の学問書である。

バルトロメオが笑いながら、紙袋を抱えたガイウスを見やった。

「なぁ勇者さん、マスタードつけなくて平気?結構子ども舌でしょ?」

「……うるせぇ」

短く返しながらも、口の端がわずかに緩んでいる。

手元のサラミをひとかじり。

香辛料の粒が舌に弾ける音が、やけに心地よい。

ルッツはそんな二人を見て、呆れ半分、微笑み半分で肩をすくめた。

「まったく……この調子で本当に“聖域”まで辿り着けるのかしらね」

けれどその声には、どこか安堵が混じっている。

笑い声の混じる買い出し風景は、彼女にとって“帰ってきた町”そのものだった。

ソルーナ市場・お買い上げ表(勇者一行)

サラミ(試食後即購入)・ガイウス 「犬用ではありません」と店主メモ

スパイシーソーセージ(赤唐辛子ブレンド)・ハオ 「辛味指数9」研究対象

ジャガイモ10kg ルッツ・「煮込み・炒め・つぶし用」

ハーブミックス(消臭&保存用)・バルトロメオ 料理補佐兼おしゃれ目的

マスタード(小瓶)・店主おまけ。ガイウスの反応確認用

霧の町を離れる風が、鐘楼の鐘を鳴らした。

次の目的地――聖域ソルーナの森。

旅立ち前の腹ごしらえは、完璧だった。