ソルーナ郊外の丘は、煙と硝煙の匂いに包まれていた。

崩れた家々の影、焦げた煉瓦の街路、その向こうに――ゆっくりと迫る、黒鉄の車列。

魔王軍の戦車、自走砲、装甲兵が、粉塵を巻き上げながら進軍してくる。

その光景はまるで古い悪夢が再演されるかのようだった。

そして、その群れの中で、ただ一人。

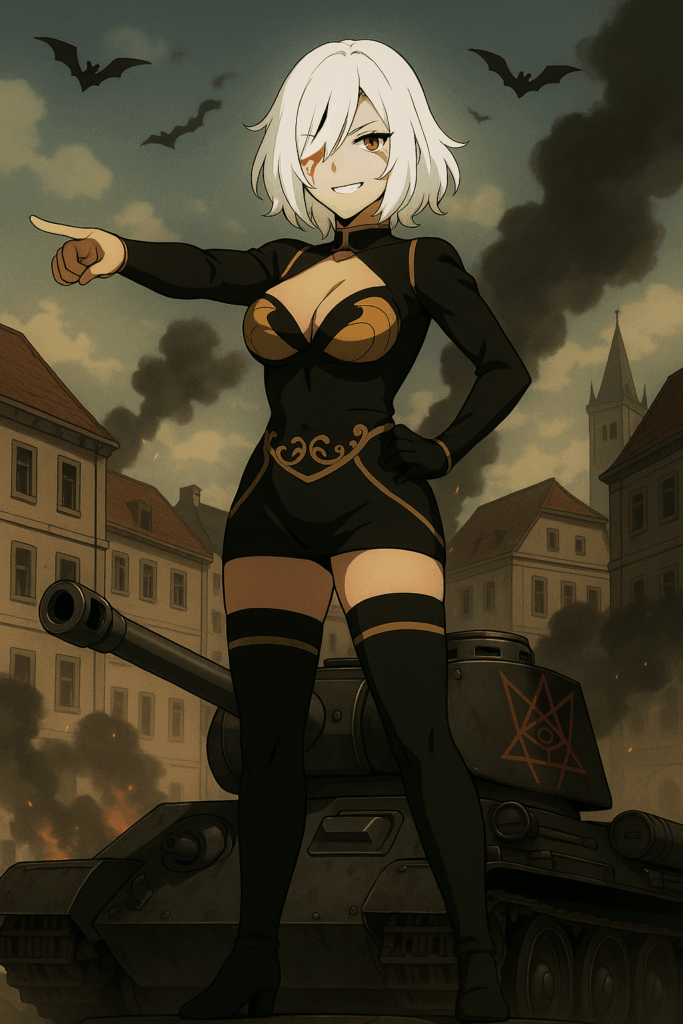

黒と金の衣装を纏った女が、戦車の上に立っていた。

バルトロメオが息を呑む。

「うわぁ……これはまた、悪の女王って感じだね」

ハオは苦笑いを浮かべる。

「悪オーラ出過ぎてて潔いヨ……」

煙の向こうで、その女――ヴィヌスがゆっくりと振り返る。

金の縁取りが施された漆黒の衣、1年前と同じ色。

だが、今のそれは――まるで異形の礼装だった。

黒地に金糸の刺繍を走らせながらも、どこか“生き物”のように蠢いている。

胸元の黄金の意匠は翼のように開き、背中には紅い光脈が脈打っていた。

気品と悪意、神聖と穢れ――すべてが同居したその姿は、

美しくも悪趣味な、悪夢の舞台衣装だった。

ガイウスは言葉を失う。

彼の脳裏に、あの日のステージが浮かんだ。

“ヴィヌス”が、今は炎の中で同じポーズを取っている。

「……ヴィヌス、なのか……!?」

その問いに、女はゆっくりと指を伸ばし、

舞台の幕を上げるように空を指した。

「一年ぶりね、シェパード」

唇が笑みを描く。

その声音は、あの頃と同じ――だが、どこか艶を増していた。

「ちょっと色々あって。今、魔王軍側にいるの」

「でも……安心して。これは“台本じゃない”からね?」

彼女の赤い瞳が、まるで舞台灯のように揺れる。

ヴィヌスは、戦車の上で椅子をわりと当然のように使い、片脚を組んだまま笑っている。

足元には黒いベレー帽を頭に乗せた兵士が、サロンの椅子代わりにされている。

灰色の煙と火粉が背景で踊る中、彼女の笑い声だけが妙に軽やかに響いた。

「内容は簡単よ」

「どうせこの体じゃ聖域に入れないからね、じゃあ森ごと燃やしてやろうってわけ!!」

兵士が顔面蒼白で「あ、あのヴィヌス様…ヒールが頭に」と言いかけると。

ヴィヌスは指先でその声を遮るように振り向き、にやりとした。

「黙って♡」

兵士たちは震え、銃床を握り直す。

舞台と化した戦車の金属が、彼女を崇めるかのように鈍く光った。

ルッツの胸が高鳴る。目が爛々として、信じられないほどの嫌悪と恐れが混ざった顔で言う。

「なんかすごいドSなんだけど!?洗脳されてあぁなったとか?」

ガイウスは、その言葉に苦笑を含ませながら首を振る。

視線はヴィヌスの動きに釘付けだ。

「いや、ドSなのはあぁなる前からだ」

ルッツが「もともとかよ!!」とつっこむ余裕もあったが。

次の瞬間、ガイウスの声が冷えた。

「来るぞ!」

空気が変わった。笑い声が風に吸われる。

ヴィヌスの唇に浮いた嘲りがぴたりと止まり。

彼女自身が「戦い」を演じる俳優に収束していくのが見える。

ベレー帽の兵が合図を送り、機関銃の銃口が一斉に向けられた。

ガイウスの心臓は、もう怒りでも恐怖でもないところで鼓動していた。

バルドが教えた「断心閃」の芯が、腹の奥でじわりと温度を変える。

思考が研がれ、世界の音が厚手の布で覆われるように消えていく。

周囲の声は遠のき、空気の振動だけが残った。

鞘の金属音すら遠く、ただ自分の呼吸だけがはっきりと聞こえる。

世界は刃が通る直前の静けさに入り、時間が刃の先に集まる。

ガイウスは一歩踏み出した——動作は稲妻のように短く、だが静謐だった。

風が彼の髪を揺らし、瓦礫の埃が一瞬渦を巻く。

刃が抜ける瞬間、彼の内側で積もったすべての怒りも。

すべての後悔も、無駄な感情も、鋭く切り捨てられた。

世界が戻ってきたとき、刃は既にヴィヌスの前面を貫いていた。

だがそれは、肉をえぐるような獰猛な斬撃ではない。

音のない断絶――風景と時間を一瞬にして二つに割るような切り口だった。

ヴィヌスの衣の装飾が裂け、彼女の右腕の近くに浅い切り傷がつく。

火花が散り、血が一筋、彼女の淡い肌に線を描いた。

ヴィヌスは笑みを保とうとしていたが、その笑顔が一瞬、引きつる。

赤い瞳の光がほんの少しだけ揺れ、彼女の口から出たのは驚き。

あるいは初めて味わう「本気で傷つけられた」感覚だったのかもしれない。

「……ふふ、やるじゃない、シェパード」

彼女の声は、やや震えていた。

だが挑発は止めない。怒りと遊び心が混じった調子だ。

ガイウスの呼吸は早くも整い、剣を鞘に戻す。

彼は血の匂いと、切れ味の余韻を体の中で静かに受け止める。

「これで終わりだと思うなよ」

戦いは終わっていない。ヴィヌスは不敵に笑い、兵を鼓舞する。

勇者たちは歯を食いしばり、次の動きを決めるために身を低くした。

霧と火花の中で、二つの意志が改めて刃を交わそうとしていた。

鋼の衝突音が、ひときわ大きく響いた。

ヴィヌスの双剣が空を裂き、火花が雨のように飛び散る。

それを受け止めたガイウスの腕は、既にしびれていた。

鉄を噛むような感触が手のひらに残る。

呼吸のリズムが狂うたび、剣の軌道が微かに鈍る。

それでも後退するわけにはいかない。

ヴィヌスは口の端を上げ、冷たい声で笑った。

「どうしたの、シェパード? 音が遅いわよ?」

彼女の黒衣の下では、魔族製の呪詛装備が光を放っていた。

一つ一つが高位の魔術師の血を対価に作られた、正真正銘の禁装。

対して、ガイウスの装備は旅の途中で買い足した店売り品。

鎧は擦り切れ、ベルトも革が伸びている。剣すら研ぎが甘い。

同じ実力でも、装備の差が如実に出る。

ガイウスは壁際まで追い込まれ、背中が石壁にぶつかる音がした。

ヴィヌスが剣を構え、唇を歪ませる。

「どうしたの? 折角の“勇者様”が、そんなボロ布着てるからよ」

一方、瓦礫の裏手ではルッツたち三人も奮闘していた。

ヴィヌスが召喚した悪魔の群れが、黒い炎を纏いながら押し寄せる。

小悪魔ですら一体ずつが兵士並みの力を持ち、数は十を超えていた。

「どうにか、あの装備品を外せたらねぇ…!」

ルッツが悪魔の腕をかわしながら叫ぶ。

「でもどうやって!?」

「それが難しいんだヨネェ…!」

ハオが悪魔の顎を蹴り上げ、

バルトロメオが体を捻って魔法障壁を張る。

三人はただ、互いを守りながら時間を稼ぐしかなかった。

(くっそ~このままじゃジリ貧だ……!)

(何か手はないノ!?)

(せめて武器があれば……!!)

焦燥が胸を焦がす。

周囲には炎と煙、そして悪魔たちの笑い声。

一方のガイウスも、額に汗を浮かべながら歯を食いしばっていた。

「はぁ……はぁっ……!」

息が切れる。

ヴィヌスの剣が肩口を掠め、火花が散る。

「ねぇ、シェパード」

「アンタ、まだ気づかない? “現実”って、こういうことよ」

笑い声が、炎の中で鈴のように響く。

それは残酷さよりも、美しさを纏った音だった。

ヴィヌスは勝利を確信した。

剣を大きく振りかぶり、満面の笑みで刃を振るう。

その瞬間だけ、彼女は完全に油断していた。

「もらったああああぁぁ!!」

その隙を、ガイウスは見逃さない。

かつての彼なら、剣が折れた瞬間に棒立ちになっていただろう。

だが今は違う。むしろ、これを好機とばかりに口角を上げる。

「秘孔・命門!」

鋭く指が突き、ヴィヌスの動きが一瞬止まる。

「はうぅっ!?…う、な、何…したの…?」

「ヴィヌス、俺ね。今は武闘家やってるんだよね。だから今のお前の急所なんて簡単に突けるんだぜ?」

ガイウスは爽やかに笑う。

その表情は好青年そのものだが――いま、この状況で向けられたら、むしろ恐怖でしかない。

「さぁて、そろそろ効いてくるぜ…さっき突いた命門のツボが」

「はうぅぅ!?あああぁぁぁ!!」

ヴィヌスの体がビクリと跳ね、煙が上がる。

やがてそれは全身を覆い、彼女は絶叫する。

「ぐうううぅっ!あ、熱いぃ!!焼けちゃうううぅぅぅ!!!」

「おーすげー声出すじゃん、ヴィヌスちゃん」

「ふざけないでぇええぇぇぇ!!!」

ヴィヌスは怒りのまま炎を爆発させ、ガイウスを吹き飛ばした。

壁に叩きつけられた彼は、血を吐きながら崩れ落ちる。

ヴィヌスは、肩で息をしながら高笑いする。

「……ふう、ふぅ……ふ、ふふふ……あはははははっ!!

やった、やってやったわ!!ざまあみろよ!」

髪をかき上げるその顔は、まさに“悪の女王”。

いや、本来のヴィヌスだ。

勇者時代は抑えていた本性が、いま、悪魔として開花している。

「しょせんアンタは私の引き立て役がいいほうなのよぉ!!

二度と握れないぐらいぶっ壊してやるよ!」

その時、間に割って入る影――。

「待てぇ!!」

ヴィヌスが振り返る。

「あ゛ぁ!?ハーフエルフ風情がなんの用。今更遅いのよ!」

ルッツだ。

小さく足が震えていても、その瞳には決して折れない意志が宿っている。

彼女はガイウスの前に、しっかりと立ちはだかった。

「ここはあたしの故郷よ。森は大嫌いだけど……荒らすのは許さない!」

ルッツの叫びは震えていたが、その瞳は真っ直ぐだった。

「素直な子ね。大嫌いなんでしょ? じゃあ私が代わりに滅ぼしてあげるわ!」

ヴィヌスは楽しげに笑いながら剣を振る。

「エルフ共は聖剣の守護という名目で閉じこもって、外界と遮断してるだけ!

人間なんか見下してるに決まってるわ!! あんたの両親も追放したようにね!!」

「……違う」

「え?」

「父さんと母さんはいつも幸せそうだった。

少ししか一緒にいれなかったけど、いつもあたしを大切にしてくれた」

「嘘ね、どうせ演技してたんでしょう」

「そんなことないっ!」

「もういいわ、あんたから死になさいよ!!」

ヴィヌスの剣が振り上げられる。

もはや間に合わない距離。

ルッツは目を閉じ、ガイウスが血反吐まみれの口で何かを言おうとする――

その瞬間だった。

バルトロメオが不意に立ち上がる。

手にしていたのは、青く輝く瓶。

「おい、こんな時に何して――」

「演出って大事なんだよねぇ♪」

ウインクひとつ。

バルトロメオは瓶を高く掲げ、踊り出した。

ステップと共に、瓶の中身が霧のように広がっていく。

――聖水。

ミスト状になった聖水が神殿全体を包み、

人間にはほんのり涼しく感じる程度だが――。

「えぇ? う、嘘っ……私の装備が、あ!? ちょっとやめなさいーっ!!」

刃先が白煙を上げ、柄が溶け、鎧が崩れる。

手で抑えようとするが、その手からも煙が上がる。

悪魔たちも形を失い、煤になって消えていく。

そこに残されたのは――黒いランジェリー姿のヴィヌス。

「きゃああああああー!!」

通りの子供が指を差して叫んだ。

「ママ~あの人裸~!」

「こら~! 指さしちゃいけませ~ん!!」

ハオがその様子を見て小声でつぶやく。

「……エルフもやるんだ、あのやり取り」

その一言で、ガイウスが吹き出した。

「あっはっはっはっは!!! いやー傑作だったな!」

「おいキズ野郎、笑いすぎ……」

「いや~だってさあ、アイツ調子づいてた癖に下着で逃げてったんだぜ?

しかも途中でコケるしさぁ! あれでしばらく笑えるわ~!」

腹を抱えて笑うガイウス。

呆れながらも、ルッツも、ハオも、バルトロメオも、つられて笑った。

――こうして四人が揃って笑うのは、初めてかもしれない。

煙の残る空の下、その音がソルーナに静かに響いた。

戦火の煙が、まだ空を覆っていた。

ソルーナの煉瓦通りには、瓦礫の上で砕けたガラスが光を反射し、

焦げた匂いと鉄の味が入り混じっている。

ヴィヌスは、戦車の上から一瞥を投げると、

まるで舞台を降りる役者のように、一陣の黒煙とともに姿を消した。

――戦いは終わった。

だが、胸の中には何かが残る。

ガイウスは剣を鞘に戻し、静かに息を吐いた。

耳の奥で、まだ爆音の残響が鳴っている。

「おかしい……」

彼は、戦車の砲塔の上、ヴィヌスが立っていた場所を見上げる。

風が灰を巻き上げ、視界が揺らいだ。

「一年前のあいつに、あんなの……なかった」

脳裏に浮かぶのは、あの頃のヴィヌスの笑顔だ。

そこには、確かに“ヒビ”なんてなかった。

だが今の頬には、深紅の裂け目のような線が走っていた。

まるで“顔”そのものが拒絶しているかのように、

皮膚と何か別の存在が、分離しようとしていた。

「魔王軍の残党に“何か”されたのか……?」

呟きながらも、答えは出ない。

だがその“何か”が、呪いではないことだけは、直感で分かっていた。

ガイウスは拳を握りしめ、遠く、煙の向こうを見つめる。

「……あの顔、忘れられねぇな」

風が吹き抜ける。

その音だけが、戦場の名残を優しく撫でていった。