王都・晩餐会。

貴族たちの質問に答えるロディの頭の中は、常に必死の翻訳作業で埋まっていた。

納屋で怨言を吐く兄。

→ 「深く心身が傷ついていたため……うわ言のようなものを口にしていました」

鶏をシメて『安らぎ……』と呟く兄。

→ 「村に野生の魔物が入り込んだので、退治して心を落ち着けていたのです」

剣を引き摺りながら夕方の村を徘徊する兄。

→ 「歩行訓練です。村人に迷惑をかけぬよう、日没後にひっそり行っていました」

貴族たちは感動の面持ちで頷く。

「なるほど……勇者殿は故郷でも規律を忘れぬ方だったのだな」

「やはり英雄には深き覚悟がある……!」

ロディは額に汗を浮かべながらも、無理やり笑顔を作った。

内心は、ひとりツッコミが止まらない。

(我ながら俺、こんな嘘上手かったか?)

(これもう詐欺師なれるぞ……)

こうして晩餐会の夜は「勇者の美談」だらけで彩られていくのだった。

好奇心旺盛な貴族たちからようやく解放され、ロディは一人、霧の街を歩いていた。

ガス灯はまだ消えず、石畳に灯る光が頼りない影を落とす。

いよいよ、明日の朝。

勇者代理としての演説が待っている。

だがリハーサルの時間もなく、準備はぶっつけ本番。

手の中のカンペをぎゅっと握る。

紙は汗でしわくちゃになりかけていた。

「……とんでもねぇの背負ったわ……でも……」

小さく、しかし確かな声が漏れる。

「……俺、弟だからさ」

「兄ちゃんが壊れてまで守ったモン、全部台無しにするわけにいかねぇ」

その瞳は、もはや「少年」のそれではなかった。

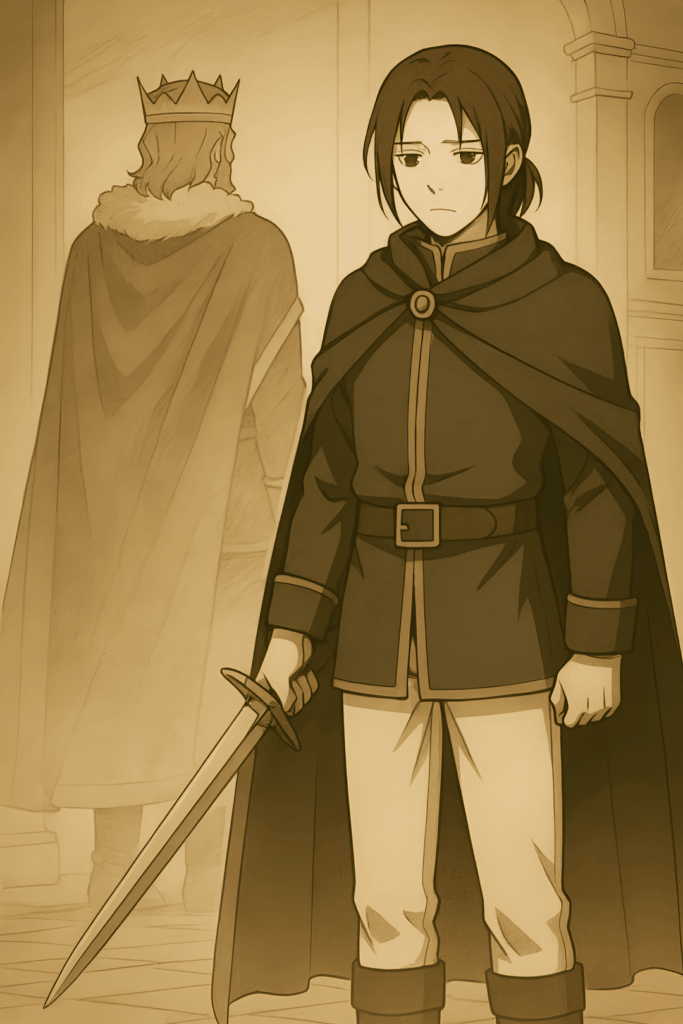

聖痕を持たぬ勇者代理が、霧の街に凛と立つ。

その眼差しには狂犬と恐れられた兄にも引けを取らない。

強い覚悟の炎が灯っていた。

壇上に上がった少年は、まず深々と頭を下げた。

緊張で足が震えていたが、その声はよく通った。

「本日――勇者・ガイウス・アルドレッドの代理を務めさせていただきます。

弟の、ロディ・アルドレッドです。」

ロディが壇上に立ったとき、玉座の間の空気は冷たかった。

「ガイウス様、自分は無理だからって弟に押し付けるなんて……」

「聖痕もないただの少年に、何ができるのだ」

貴族たちは眉をひそめ、兵士たちでさえ腕を組んで渋い顔をしていた。

だが、ロディの言葉が静かに響き始めると、空気が少しずつ変わっていった。

「長きにわたる戦いの果てに、勇者の仲間たちはそれぞれの道を歩むことになりました。

そして兄は、その重さゆえに休養を命じられています。

英雄であっても、戦いの代償からは逃れられません。

心に深い傷を負うこと、それは罪ではなく、人の弱さであり、人の証でもあります。」

観衆がざわめく。

「罪ではなく、人の証……?」

「思ったより……重みがあるぞ」

やがて彼の声は、会場を包み込むように落ち着いて広がっていく。

「兄の剣は血を求めるためのものではありません。

人々を守るために振るわれ、そのために数多の命を背負ってきました。

もしその責任を忘れてしまえば、権威も栄光も意味を失うでしょう。」

「正義が声を失えば、民は苦しみ続けます。

その痛みを、私たちは決して忘れてはならない。

兄は断罪者ではありません。

戦いの光と影を、誰よりも深く知る者です。

だからこそ、その想いを私が伝えに来ました。」

「夜は必ず訪れます。

けれど夜の果てには、必ず朝が来る。

私たちはそのことを、今一度心に刻むべきです。」

子供を抱いた平民の母親が、思わず涙を拭った。

兵士の一人は、無意識に拳を握りしめる。

「朝は来る……確かに、俺たちはそうやって耐えてきた」

貴族たちも、互いに視線を交わし、次第に口を閉ざす。

「ただの少年かと思ったが……」

「いや、あの目を見ろ。兄と同じだ。あの覚悟……本物だ」

「今ここに宣言します。

正義は民のためにあるのであって、権威のためではありません。

私たちが憎むべきは人そのものではなく、過ちであり、弱さです。

それをただ断罪するのではなく、共に正していくことこそが希望へとつながるのです。」

「もしも明日を拒み、進むことを止めるなら――

その時こそ、私たちは剣を取り、未来を切り拓きます。

それが勇者の使命であり、兄から託された想いです。」

「私は聖痕を持ちません。

けれど、弟だからこそ分かるのです。

兄が壊れてまで守ろうとしたものを、決して無駄にはできないと。

だからこそ、この声を皆に届けます。」

「勇者ガイウスの意志は、ここに生きています。

どうかそのことを――覚えていてください。」

最後にロディが「兄が壊れてまで守ろうとしたものを無駄にしない」と語ったとき。

玉座の間を満たしたのは最初の冷ややかさではなく、確かな静寂と共感のざわめきだった。

その場にいた誰もが「勇者の血は、確かにここに生きている」

そう思わずにはいられなかった。

“聖痕を持たぬ少年”にすぎないはずの声が、不思議なほど観衆の耳に残った。

アルキード王国でのロディの勇者代理演説は、勇者史上。

かつてないほど地に足がついた現実的な内容となった。

理想や夢ではなく、これから民が直面する苦しみと課題。

そしてそれを支える決意。

王侯貴族すら言葉を失うほどの誠実さが、そこにあった。

演説が終わり、静寂が玉座の間を包んだ。

だがその沈黙は、決して冷たいものではなかった。

大臣は顎に手を当て、疑わしげな目でロディを見据える。

(会話すら危うい状態から……ここまで整ったスピーチが出来るはずない。

……おそらく代筆だ。誰かが裏で整えたに違いない)

そう解釈することでしか、この場の異様さを飲み込めなかった。

彼にとって“勇者は常に異端”であり、理解不能の存在であったからだ。

一方、玉座に座る国王は違った。

彼は目を伏せ沈黙し、静かに一枚の肖像画を見上げた。

初代国王――ザイ・アルキード。

その隣には、弟にして初代勇者-テラ・アルキードの肖像もある。

王は幼いころから幾度もこの肖像を眺めてきた。

王位を築いた兄と、剣を掲げた弟。

支え合いながら国を形作った二人の姿。

ラピア王宮。

現国王が玉座から目を逸らし、壁に掲げられた肖像を見上げる。

そこには初代国王ザイ・アルキードと、その弟にして初代勇者テラの姿があった。

ふと――確かに聞こえた気がした。

肖像の向こうから、低く渋い声が。

「テラ、なぜ魔王を逃がした?」

「お前ならば討てたはずだ」

声の主は兄王にして初代国王-ザイ・アルキード。

数秒の沈黙の中、テラ・アルキードは無言で立ち尽くしている。

その無言が、答えであるかのように。

やがて再び声が落ちる。

「……もうよい」

「お前は王家に生まれるには野心がなすぎる」

「どこにでも、好きなところへ行け」

現国王は、はっとして我に返る。

肖像の前には誰もいない。

けれど今の一瞬、初代王と初代勇者の対話を垣間見た気がしたのだった。

そして今――目の前に立つ赤髪の勇者ガイウスと、その弟ロディ。

「まるで……初代王家が戻ってきたようだ」

国王の胸に去来したのは、恐怖でも、疑念でもなく、錯覚に近い畏敬の念だった。

王は誰にも聞かれぬほどの声で呟く。

「勇者とは……やはり、王国の血脈とは別のところで巡り合うものなのだな」

こうして、王族すらも“アルドレッド兄弟”に、歴史の影を重ね始めるのであった。

一方その頃。

ガイウス・アルドレッドは王都の外れを歩いていた。

瞳を曇天に向けながら、彼はふと呟く。

「……ロディ、ちゃんと喋れてるかな」

しかし、その足は止まらない。

彼だけが感じ取ったのだ。

再び現れつつある、エクリプスの胎動を。

狂犬は再び旅に出る。

追放された勇者として。

そして、弟に“光”を託した兄として。