魔王の死、そして深月城崩壊から数日後。

デリン帝国圏の曰く付き配管、通称「首吊り男爵の館」。

霊障が頻発し、貴族一家が首を吊る幽霊を見たという証言も多い。

そのせいで家賃は激安。

普通の住人ならば決して近寄らない─だがここにいるのは、まともではない連中だった。

魔王軍六将。

かつて世界を震わせた怪物たちが、今や事故物件で同居生活を始めていた。

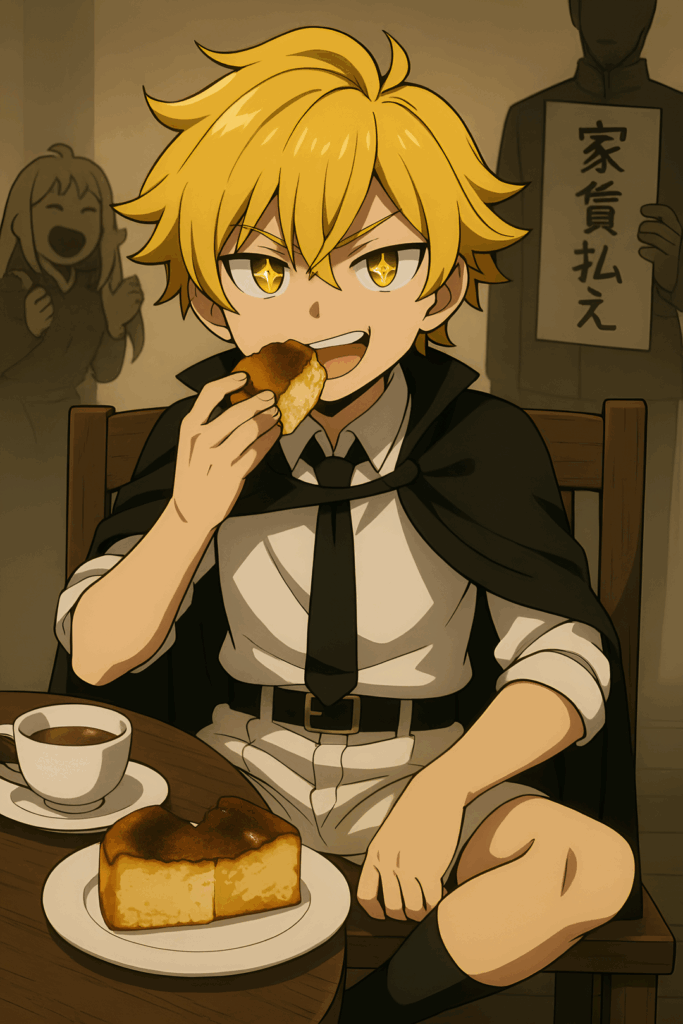

ユピテルはバスクチーズケーキを堂々と手で食べながら、声を上げる。

「おぉいマルス!バスクチーズケーキまだある!?ないなら首吊れェェ!!!」

開幕から「チーズケーキを用意できないなら首吊れ」と言い放つ。

信じがたいことに魔王軍六将筆頭のこの短パン。

マルスは腕を組み、少し首をかしげる。

「バスク? レアとの違いは?」

ウラヌスは床をバタバタしながら叫んだ。

「すでに間違える予感しかしねぇえええ!!」

ユピテルは胸のコアを見下ろし、光が薄くなっていることに気づく。

ふと、声のトーンを落とした。

「……なぁプルト、俺達……死ぬってマジ?」

プルトは冷ややかに答える。

「死にますね。我々は“蝕(エクリプス)”という領域に繋がって復活していたので」

「エクリプスが崩壊すれば、当然、維持できないのは道理です」

カリストが、妙に艶っぽい声で割り込む。

「ユピテル様と一緒ならば、死すら悦び♡」

「そのテンションやめろォ!?」

ユピテルの絶叫が、事故物件の天井に響いた。

マルスは瞑目し、低い声で呟いた。

「……エクリプスが無ければ、我々はただの魂の残滓。焼け消えるだけ、か。

ならば、散る前に……もう一度戦いたかったな、ガイウス」

その静けさは、まるで遺言めいていた。

隣でネプトゥヌスがソファに横たわり、冷えかけた指先を見つめる。

「身体が、ぬるくなっていく感覚……私、泡になっちゃうのかしら?」

どこか詩的に響くその言葉に、ウラヌスがケラケラ笑いながら身を乗り出した。

「やだ姉様、セリフ童話っぽい♡」

だが次の瞬間、ウラヌスは唐突に叫ぶ。

「ねぇねぇ、でもでも、死ぬならパーッと派手に死のうよ!?

首もげるとかどう!?私やる!!」

プルトは無表情のまま、低く返す。

「お前だけ生き残りそうで怖い」

重苦しさと、茶番めいた軽さが交互に訪れる。

その真ん中で、ユピテルがひとこと。

「……にしても、死ぬってわかってんのに俺ら、事故物件に住んで何やってんだろな」

一瞬の間を置き、全員の声が重なった。

「ほんそれ」

彼らは本気で「死ぬ」と思っていた。

けれど実際には、まだ消えてはいなかった。

深月城崩壊の際、赤子のルチアにほんのわずかな“魂の光”を託していたことで、

六将は「完全消滅」ではなく「現界不能」の状態に留まっていたのだ。

だが、その真実を知るのはもう少し未来の話。

今はただ、「死ぬらしい」という勘違いを茶番に変えながら。

覚悟と諦観の狭間で。

六将はゆるやかに、死にかけながらも――

曰くつきの事故物件で、奇妙な共同生活を送っていた。

ユピテルは気晴らしにチーズケーキを所望したが、

六将にはそれどころではない問題が降りかかっていた。

ウラヌスは床でバタバタと手足を叩きつけながら爆笑する。

「ぎゃははwwww ガス止まってるwwww!

風呂入れねぇwwwww!

誰よ〜!電気代滞納したのぉ〜〜〜!」

ホラー物件の幽霊より、よほど騒がしい。

そこへ艶やかな足音。

カリストがしっとり潤った肌で現れた。

「マルス様〜♡ 火起こしをお願いできますか〜♡」

彼は氷魔法で冷蔵庫の食材を保存し、

なぜか肌までピカピカに保っている。

ネプトゥヌスは扇子で口元を隠し、微笑んだ。

「言いますものね、“愛の契り”の後は肌が潤うと……」

ユピテルの胸のコアが、一瞬だけ消えかけた。

「抱いてねぇよ!!!???何で俺が真っ先に疑われてんだよ!?」

プルトは冷ややかに帳簿をめくりながら告げる。

「ユピテル、家賃払ってください。

カリスト、洗濯機の水を氷魔法で作るのはやめなさい。服がカッチカチです」

マルスはため息をつきながら火を起こす。

「……ガイウスも、風呂の火が止まったらこうして生き抜いただろうか……」

場の空気が一瞬だけしんみりする。

だが次の瞬間、ウラヌスの大声がそれを吹き飛ばした。

「ぎゃははは!やっぱ事故物件の六将って最高に面白ぇ!!」

こうして六将は、死にかけながらも光熱費に追われる事故物件シェアハウス生活を続けていた。

その夜。

風呂は水しか出ないため、マルスが火を起こして温めた。

しかし「鬼基準」の熱さだった。

熱湯を超えた煮え立つ灼熱、人間はとても入れるものでなく。

結局、入浴は夜更け、温度が下がるまで待つことになった。

蒸気が満ちる浴場。

梁の上からは、首吊り男爵の霊がぶら下がり、ゆらゆらと揺れている。

ウラヌスはバスタブに飛び込み、泳ぐ真似をしながら大爆笑した。

「ギャハハハwwマジで首吊り男爵じゃんこれ!!

見てあれ見て!首ァ揺れてるwwww!」

幽霊を指差して、ケラケラ転げ回る。

プルトはため息をつき、椅子に腰掛けた。

「……うるせぇ末っ子は無視して、と」

そして声を落とし、仲間へ問いかける。

「“あの御方”、転生されたのですか?」

ユピテルは無言で剣を床に突き立て、揺れる灯火を睨みながら答えた。

「ああ。わずかだが……鼓動を感じた。

蝕の胎動……いや、“光の芽”か。

俺たちが再起する鍵は、その子だ。全力で探すぞ」

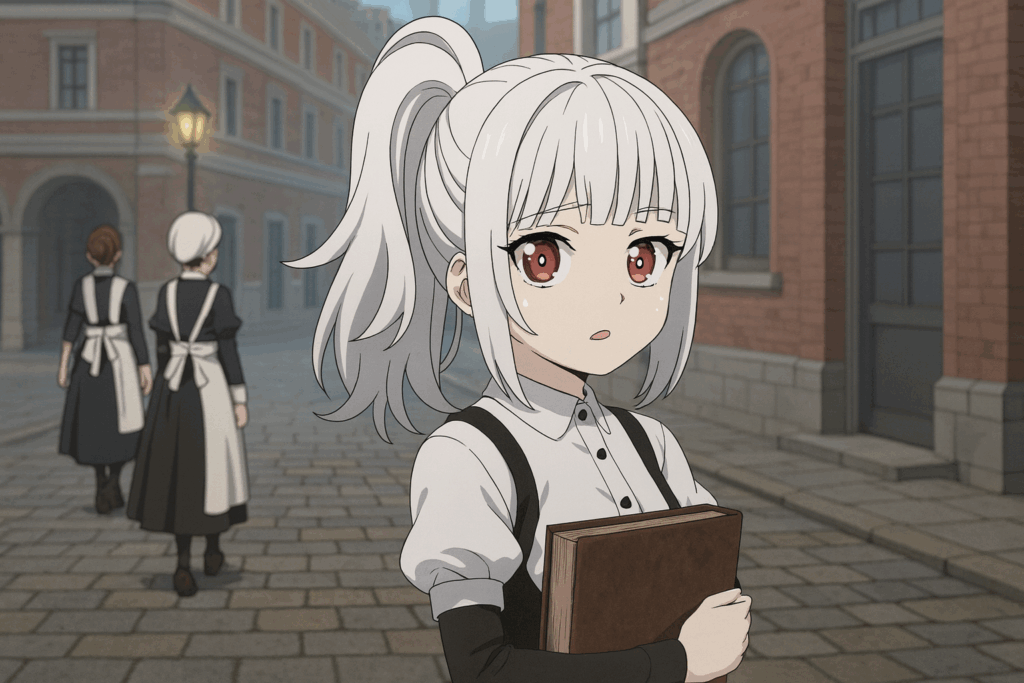

デリン・ガル帝城。

広大な中央図書室へ続く廊下。

そこを歩いていたのは、赤目白髪の小さな少女――ルチアだった。

ほんの一月前まで、赤子でしかなかったはずの存在。

今は両腕で辞書のような分厚い書物を抱え、

ペタペタと小さな足音を響かせて歩いている。

ルチアはふと足を止め、ぽつりと呟いた。

「あうぅ……い、いま……」

「誰か……わたしの話……しました……?」

だが返事はない。

宰相も侍女も、誰ひとり気付かない。

まるで影のように薄い存在。

しかし確かに、その足音は「物語の続き」を刻み始めていた。