深淵のオルフェウス

なかよしハイツ。

今日は絶好のアノマリー干し日和である。

主婦たちが階段の手すりに干物をぶら下げ、触手が洗濯バサミを操作する。

平和というものが、脳に優しいものだといつから錯覚していたのか。

サタヌスはというと、今日も永遠の廊下にいた。

“今日も”なのか、“一昨日も”なのか、既に曖昧だ。

団地廊下、000号室。

彼は、何もない空間の中央に立ち尽くしている。

ドアの向こうからは、今日も昨日と同じ家族団欒の声が聞こえてくる。

「お誕生日おめでとう■■ちゃん」

拍手。ケーキを切る音。もう一度、拍手。

同じ台詞がリピートされるたびに、どこかで音程がズレていく。

バグったBGM。ループの地獄。

サタヌスは考えていた。

「この狂った家族団欒」を、歌にできないか。

世界の外に捨てられた自分。

何度でも繰り返される“お誕生日”。

ノックしても返事はない。だが不在ではない。

廊下には、生ぬるい湿気と、消えないノイズだけが充満している。

先ず、サタヌスはとんでもない音痴である。

おまけに声量が桁外れで、かつて旅の途中では。

「もはや音響兵器に使えるのでは」と真剣に議論されたことすらある。

山賊を相手に放った絶唱は、敵味方を問わず頭痛と吐き気を引き起こし。

結果として戦闘不能者が続出した。

本人はケロリとして「歌ってただけ」と言い張るが、勇者ズにとってはトラウマ級の記憶である。

そんな彼が、ある日唐突にスカーフを翻し、瞳を爛々と輝かせて言った。

「——音楽にしたい!!」

その場に居合わせた勇者ズ三人は、一瞬で青ざめる。

「まさかこいつ……自分で歌う気じゃないだろうな……?」

誰もが同じ不安を共有していた。

その沈黙を破ったのは、メルクリウスである。

眼鏡を押し上げ、淡々と告げた。

「……キメてるのか?」

サタヌスは真顔で首を振った。

「いや、歌は下手だ」

その答えに、勇者ズは心底ホッとした。

だが同時に「下手自覚してんのに、なんでこんな堂々としてんだ……?」と、

新たな恐怖を覚えずにはいられなかった。

サタヌスは振り返りもしない。

ドアノブの先に、何かを見ている。

「違ぇよ。曲が降りてきたんだよ。」

メルクリウスはため息をつく。

「この団地の空気吸ってるだけで、脳みそ溶けるってことか。」

サタヌスは笑う。笑い声が、廊下の壁に吸い込まれる。

「なあ、メルクリウス。“家族”って、永遠にループできると思うか?」

返事はなかった。

家族の声が、またひとつ、音階を外して遠ざかっていく。

サタヌスはその狂った旋律を、心の中で繰り返す。

“誰も覚えていない”誕生日の歌。

“誰もいない”家族団欒のハーモニー。

廊下の奥、KEEP OUTのテープの下に。

小さく「笑って」と手書きで貼られている。

彼はまだ、その曲を完成させていない。

だが、アバドンの住民たちはすでに。

誰も知らないメロディを夢の中で聴いている。

メルクリウスは、記憶の端をなぞるように呟いた。

「そう言えばサタヌスは……勇者として旅していた時も。

旅芸人の歌をじっと聴いて、一言“吹ける”とだけ言ったことがあったね。」

そう、勇者ズは全員——本当は知っている。

この悪ガキが、音楽の天才であることを。

だが、その天才性が評価されたことは、ただの一度もない。

魔王軍との戦い、命をかけた冒険。

「音楽?今それどころじゃねぇだろ!」

そういう世界の理不尽だけが、黙って横を通り過ぎていった。

「サタヌスの相対音感」

「ガイウスの石投げ正確無比」

「メルクリウスの手品レベルの早口言葉」

「ヴィヌスの異常な縄跳び回数」

——全員、“どうでもいいが地味にすごい特技”の棚にぶち込まれていた。

ただ、深淵にて——時代が、いや次元が彼の感性に追いついた。

永遠の廊下、ループする団欒、バグった拍手。

「狂気のリズム」だけが、この少年に“音楽”として聞こえる世界。

そして今、世界の終わりを“サンプリング”しながら。

彼は静かにこう言った。

「——誰も、聴かなくてもいい。俺が聴いてるから、充分だろ。」

アバドンの空気は、今日もどこか生ぬるい。

瘴気を孕んだ昼下がり、なかよしハイツのベランダには干物とキノコの香りが漂っていた。

キノコ主婦が干し台の隙間に複眼イカを並べ。

ヌエヲじいさんはその横で煙草をくゆらせている。

キノコ主婦は、団地のベランダで干物を並べてご満悦。

隣ではヌエヲじいさんが「この複眼イカ、昨日釣れたんだわ」と自慢げに手伝っている。

「この干物、アバドンの瘴気風に当てるといい出汁が出るのよ~。

いつもは昆布系だけど、今日はシイタケ風味もプラス!

干し加減で全然味が違うんだからぁ」

「へぇ~、出汁だけ味見させてくれませんか?アバドン来てから味噌汁ロスで…」

「ええ、ちょっとクセあるけど美味しいわよー。夢のキノコ出汁、お裾分けね!」

カリスト、湯呑みで一口。

「……ん、これは……深い……」

もはや分析が職人。

ここだけ見れば、ごく普通の団地の日常風景。

だが、アバドンに“普通”は存在しない。

一方その頃、永遠の廊下では——。

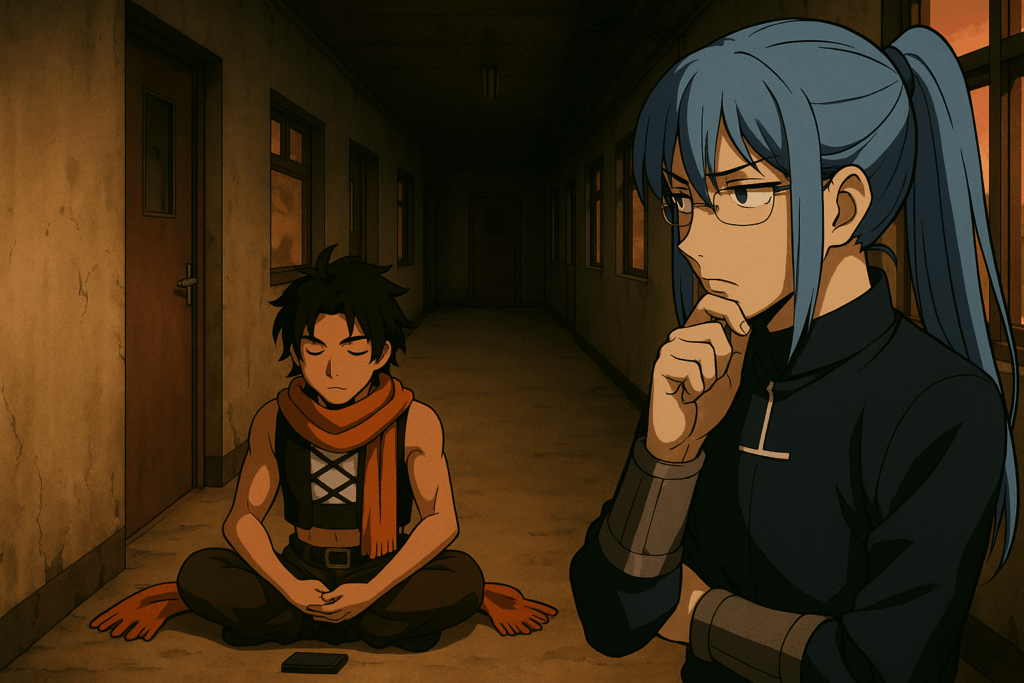

サタヌス、廊下ど真ん中で胡座。

目を閉じ、表情はもはや瞑想するマルス。

鼓膜だけが現実と夢の間を彷徨い、ドアの向こうのバグった家族団欒ノイズを。

“音楽”としてサンプリングしている。

「本当に大丈夫なのかな……外から見ると廊下で座禅組んでる変な子だよ……」

「おぉ、サタヌスくんが廊下で修行しとるぞ!パンも負けられん!」

スマホを手に、目を閉じる。

ドアの向こうからは“家族団欒”の声が今日もループし。

拍手と笑い声とバグった音程が廊下の空気を歪ませていく。

「 お■ 生日 お めで と う■■ち ゃ■」

その声もまた、いつしかノイズと化す。

やがて、サタヌスはゆっくりとスマホカバーを閉じた。

その動作は、まるで儀式のように丁寧だった。

「録音できたぞ、メルクリ。」

背後に佇むメルクリウスが、眼鏡を押し上げてみせる。

「……あの邪神(アンラ・マンユ)も驚いてると思うよ。

僕は止めない。まぁ、苦情対応はしてやるさ。」

サタヌスは一度だけ口元を歪め「ありがとよ。」とだけ返した。

その声は不思議に落ち着いていて、どこか修行僧のようでもある。

スマホをポケットにしまいながら、サタヌスは立ち上がる。

廊下に残る残響だけが、しばらく耳に残った。

「よし!東エリア行くか。」

そう呟き、サタヌスは廊下の果てへと歩き出す。

その背中に、誰も気づかない静かな熱狂と。

世界の終わりを“曲”に変える天才の狂気が、確かに宿っていた。

アバドンの“どうでもいい日常”は、またひとつ奇妙な旋律を孕みはじめる。

アバドン東エリア。

この区画に足を踏み入れた瞬間から、空気が他の場所と違う。

壁という壁、地面という地面、すべてが落書きと彫刻とキャンバスで埋め尽くされている。

深淵のルーヴルと呼ばれるイセカイ美術館の陰に。

芸術を名乗る者たちが群がり、誰もが自分だけの“美”や“狂気”を探している。

ここでは「まとも」であることがむしろ異端だ。

古来より、アーティストはしばしば狂人であった。

常人の理解を超えた着想と執念で、世界を一歩踏み外す。

だが、それこそが傑作を生む土壌なのだと、誰もが知っている。

冒涜的焼き物体験スペース「モルフス」の向かい。

その店の名は「ノイズ工房 トルネンブラ」

店名を見ただけで、アバドン住民の間では「絶対まともな店じゃない」と話題沸騰。

そもそも“トルネンブラ”とは、アザトースの宮廷に棲む『音そのもの』の神とされ。

「音楽を愛しすぎた邪神」が自ら創造した楽器だけを扱う……とも囁かれている。

店主についても「どう見ても人間ではない」

「たまに身体の一部がリズム刻んでる」

「話しかけると“和音”で返事が返ってくる」

などの目撃談が絶えず「実はトルネンブラの“化身”では?」という都市伝説まで生まれている。

店先には「楽器」らしきものが、いや、“楽器っぽい何か”。

それが溶けたり、唸ったり、時に自力で震えたりしながら並んでいる。

「ただの楽器ではこの街の狂気が再現しきれん!」と嘆く。

東エリア住民やアーティストたちのディープすぎるニーズをがっちり掴み。

開店直後から客足が絶えない人気店となった。

店主は、“人間ではない何か”のパーツをつなぎ合わせたガスマスク姿の演奏家。

「楽器は生きてなきゃダメなんだよ」と「音階が毎日変わるオカリナ」

「情緒不安定なギター」「弾くたびに持ち主の記憶を消していくピアノ」

など、世にも奇妙な“楽器モドキ”を次々と売り出している。

最近は「自分の影だけが演奏する笛」や。

「パン屋の威嚇音を再現するシンセ」など。

アバドンの日常と混沌をサンプリングした新作も大人気。

住民の間では「演奏者が狂えば狂うほどいい音が出る」

「一曲ごとに人格がちょっと変わる」「練習しすぎると夢に出てくる」

など都市伝説が次々と報告されている。