誰も触れていないのに、店の奥から冒涜的な音色が這い出してくる。

夜になるとショーウィンドウに飾られた“自動演奏チェロ”が勝手に悲鳴を上げ。

ギターは弦が震えるだけで空間の歪みを奏で。

壊れたシンセサイザーは誰にも解読できない波形を打ち続ける。

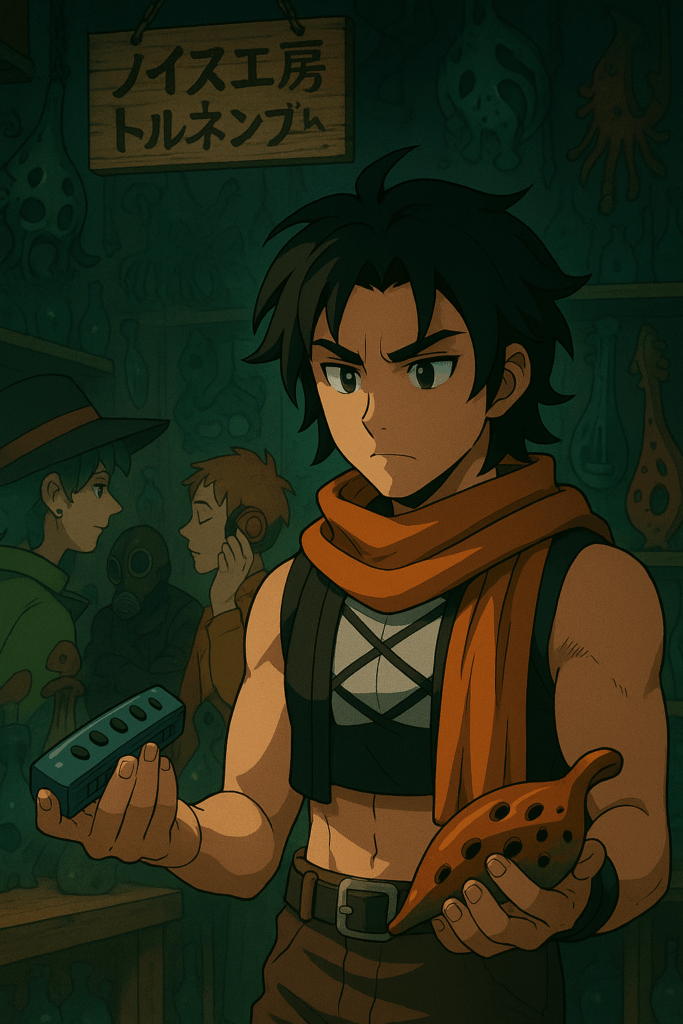

サタヌスが「ノイズ工房トルネンブラ」の軒先で声を張り上げる。

「おい、誰か聴いてくれ!このサンプリングに合う楽器を探してる!」

その声に、店主と思しきガスマスク姿の青年が顔を出す。

「また来たな、悪ガキミュージシャン。今度はどんな地獄を流すつもりだ?」

サタヌスはスマホを掲げ、永遠の廊下で録音した“家族団欒のバグった音”を再生する。

途端に店内の楽器たちがザワつきはじめ。

どこからともなく不協和音のウェーブが立ち上る。

「この音を、曲にしたいんだ。

——“狂った日常”を、そのまま音楽にしてやる!」

アーティストたちは一斉に振り向き、中には涙を流す者すらいる。

「……芸術とは、狂気だ」

誰かが呟き、空間のどこかで、新たなセッションが始まった。

東エリアの奥深く、「ノイズ工房トルネンブラ」には。

楽器好きのアノマリーや変わり者アーティストたちがたむろしている。

棚には人間界でも見かけるギターやドラムもあるが。

所々に“常識を逸脱した形状”の何かが並んでいる。

サタヌスは、戦災をくぐり抜けた自前のハーモニカを掌で転がしながら言う。

「いや、サンプリングも大事だけど、内界でずっと吹いてたこのハーモニカが……もう限界でな。」

彼が見せた銀色のハーモニカは、戦闘の傷跡や錆、深淵の潮風で満身創痍。

吸い口は歪み、表面には意味不明の傷や“アノマリー由来”の痕跡が刻まれている。

店主は「おいおい、それもはやハーモニカ型ゾンビじゃねぇか」と苦笑する。

「持ち歩けて即興で吹けるやつ、いいのが欲しいんだわ。」

演奏家はサタヌスの熱を感じて。

「だったらこのスペース見てみな、邪教御用達の“深淵楽器”も揃ってるぜ」と。

奥の陳列棚へ案内する。

そこには“管が自由に伸縮する”不定形リード楽器。

吹くたびに音階も、形状も変わり、曲に合わせて変形する。

“自分で呼吸する”オルゴール型ハーモニカ。

持ち主の感情に合わせて音色が変化、深淵の瘴気を吸って鳴る。

“誰も知らない歌を奏でる”記憶喪失リコーダー。

演奏者の記憶を一時的に消して、即興で“初めての曲”を吹かせる。

“音で幻覚を見せる”サイケディック・フルート。

吹いた瞬間、聴く者に異界の情景を見せるヤバいやつ。

サタヌスは棚の前で迷いもせず、片っ端から試奏を始める。

その様子を見ていたアーティストたちも徐々に集まり。

“誰が一番奇妙な音を出せるか”競い合いが始まる。

サタヌスは最終的に「呼吸するハーモニカ」を手に取り。

「これ……いいな。音が生きてるみてぇだ。

俺の息だけじゃなく、こっち(アバドン)の空気も鳴らしてくれる。」

「それ、持ち主によって曲が変わる。

お前なら——“アバドンそのもの”を吹けるかもな。」

サタヌスは小さく息を吸い込み。

永遠の廊下でサンプリングしたノイズを思い浮かべながら。

新しい音色を、静かに響かせるのだった。

サタヌスは、長年相棒だったボロボロのハーモニカをそっと掌に包んだ。

金属の表面は、戦闘の傷や潮風で鈍く曇り。

吸い口は歪んで小さなヒビが走っている。

「せっかくだ」

「お別れも兼ねて、中央エリアのPAWNにこのハーモニカ、持ってくか。」

行きつけのリサイクルショップへ向かう、その声は妙に静かで落ち着いていた。

サタヌスは、何度も命を預けた小さな楽器に「今までありがとうな」とでも言うように。

優しく指先で撫でてやる。

一見、感動的な光景だ。

団地の廊下、午後の湿った光。

少年の手のひらと、傷だらけのハーモニカ——。

だが、背景では首から上が異形化した犬。

電柱にも見える謎のポールに豪快にマーキングしている。

パン屋クレモ老人が「またマーキングかァァァ!!」と悲鳴を上げ。

遠くからキノコ主婦の「出汁が薄くなるからやめなさーい!」という声が響いてくる。

それでも、サタヌスの視界にはもう何も映らない。

新しいハーモニカを手に入れた少年の足取りは。

迷いなく中央エリアのリサイクルショップ「PAWN」へと向かう。

今日もまた、アバドンは“狂気”と“感動”を等しく飲み込んで。

いつも通りの昼下がりを続けている。

東エリアでサタヌスが「真剣に作曲する」と宣言した時。

アバドン中の“変な奴ら”がざわついた。

MMO廃人がコーヒー片手に近いて。

「おっサタ、作曲か?なら8bit入れろ。ピコピコ音嫌いなやつはいない」と無邪気にリクエスト。

太鼓ジジイは遠くからリズムを刻み、パン屋クレモ老人は「パンの威嚇音も混ぜとけぇ!」と叫ぶ。

するとちょうど、ユピテルが通りかかり。

「あ゙ぁー!カリストいないー!?」

——普段の脱力イケボからは想像できない。

情けなくもヒロイックな悲鳴がアバドンの空気を震わせる。

サタヌスは即スマホで録音。

背後では、ガイウスがコンクリ床を踏みしめる「デカい靴音」。

パン屋の威嚇SE、キノコ主婦の鍋をかき混ぜる音。

ウラヌスの「ナメんなよコラ!」

ヴィヌスの拍手、ラビットマートのレジピッ音。

全部が“曲の素材”に聞こえる瞬間だった。

サタヌスは目を細めて笑う。

「今の俺には、大体の音が素材に聞こえるぜ。」

“永遠の廊下Remix”のトラック。

それはアバドン中の生活音・ノイズ・誰かの叫び、すべてを巻き込んで鳴り始める。

最初はループする「お誕生日おめでとう■■ちゃん」のバグ音声。

その裏で8bitのピコピコ音がじわじわと入り。

突然、ユピテルの「カリストォォ!」がドロップの合図で響き渡る。

ガイウスの靴音がキックドラムとなり。

キノコ主婦の「いい出汁が出たわぁ〜」が謎のLo-Fiブレイクで挿入される。

この狂気の呪歌は、聞いた者の“現実と夢と記憶の区切り”を微妙に曖昧にし。

一度聴いたら二度と頭から離れない。

そしてサタヌスは。

「アバドンの“日常”すら、深淵の向こう側へサンプリングできるかもしれねぇな」

と、静かに笑った。

住民たちは気付かぬうちに、その旋律を口ずさみ始める。

やがて、永遠の廊下Remixは“呪歌”と呼ばれるようになった。

それは日常のノイズも悲鳴も混沌も、全部ひっくるめて「生きている音楽」だった。

このRemixを聴いた住民の8割が「なんか変な夢見た」と苦情を言い。

残り2割は「最高だった」と深夜に踊り出したという。

ヴィヌスは足を組み、うっすら呆れ顔で言う。

「ねぇサータ、あんた人生初のオリジナル曲が前衛音楽って、攻めすぎてない?

普通さ、デビュー曲はもうちょい“爽やか青春バラード”とか選ばない?」

サタヌスはにやりと笑い、指を一本立てる。

「甘いなヴィヌス。芸術家はな、だいたい狂ってるもんなんだよ。

イセカイ美術館の学芸員が、展示品より“作家の素行”の方が刺激的だって言ってた。」

それから彼は、真顔で指を立てながら語り始める。

「まずな——ピカソは“立方体だけの部屋”で一週間籠って。

外に出てきたら四角いバゲットしか食わなくなったらしいぞ。」

指二本目。

「ゴッホなんて“耳を切り落とす”くらいの勢いでアート追求して。

“ひまわり”の絵は、当時住民に“呪物”認定されて井戸に投げ込まれた。

今やプレミア価格だぜ。」

指三本目。

「ムンクは“叫び”の構図を作るために、夜中の墓地で幽霊と相席してたんだってよ。

美術館のオッサンが涙目で語ってた。」

指四本目。

「それから——前に見た前衛芸術家の展示。

“自分で食べたパンの袋”を五千枚壁に貼って“消費社会への反抗”とか言ってた。

俺の曲より意味不明だろ。」

ヴィヌスは沈黙し。

「うーん、そこまで行くと……逆にまともかも……?」と呟く。

サタヌスは締めに両手で大きな円を描き。

「だから、人生初曲が前衛でも全然オッケーってこと!

むしろ、狂ってるくらいが芸術家の正しいデビューだろ?」

周囲で聞いていた住民たちも「なるほど」「そうかもな」と頷く者まで現れる。

イセカイ美術館の学芸員は。

「うちの新作展示にその“呪歌”、ぜひ流したい」とメモを取っていた。

その夜、アバドン住民BBSに「勇者PT、ついに現代アート業界に殴り込み」とスレが立った。

なおサタヌスは翌日もピカソのエピソードを語り続けていた。

人生初のオリジナルソング。

それが“呪歌”として永遠の廊下からアバドン全土に広がった時。

この街の住民も、勇者ズも、異界の邪神ですら、その余韻から逃れられなかった。

屋上の手すりにもたれ、サタヌスは新しいハーモニカを唇に当てる。

深淵の瘴気を孕んだ音が、昼夜の区別のないアバドンの空に消えていく。

スカーフが、誰も知らない方向に大きく靡いた。

その下。

イセカイ美術館の片隅にて。

万物の嘲笑・アンラ・マンユが壁にもたれて小さく拍手を送っていた。

「おやおや……あの無限ループを“恐怖”としてではなく“素材”として見る者が現れるとは。

しかもそれが勇者……実に愉快だ。」

アンラ・マンユは小さく笑う。

永遠の廊下という“世界が深淵に呑まれる瞬間”をアート化した。

限りなく黒に近いグレーの芸術作品。

普通なら一言物申すべきだろうが、ここはアバドン。

誰もツッコミを入れる者はいなかった。

それどころか、パン屋クレモ老人は早速。

「パン・ド・クレイジーのうたも作ってくれ!」とラブコール。

子供たちは「今夜は永遠の廊下ごっこしよ!」と団地の廊下を駆け回り。

太鼓ジジイは「BPMをもっと上げろォ!!」とリズムを追加発注。

住民たちが次々に「うちの鍋音も入れてくれ」「俺の悲鳴も使っていいぞ」と。

生活ノイズの提供合戦を始めていた。

サタヌスは一息、深く瘴気を吸い込む。

「……おわってんな。」

ぽつりと呟いたその声は、どこか晴れやかで。

寂しさも期待も全部混ざった“アバドン色”だった。

「いや、始まったな俺。」

屋上の縁で、新しい相棒のハーモニカをもう一度鳴らすサタヌス。

吹き抜ける異界の風と、どこまでも響く“呪歌”の旋律。

その向こうに、深淵すら聴き入る静寂が広がっていた。

そして今日も、アバドンのどこかで“永遠の廊下Remix”が流れている。

恐怖も、日常も、芸術も、全て等しく呑み込まれていくこの街で。

サタヌスは「自分だけの音楽」を見つけたのだ。

サタヌスの音楽の才能は、ただの悪ガキの特技でも、日常の笑い話でも終わらなかった。

永遠の廊下Remixをはじめ、オリジナル曲の数々は。

アバドン住民のみならず邪神すら「これは愉快」と唸らせた。

独創性と混沌のセンス、そして彼の名前が“ギリシャ神話”由来であることから。

アバドンBBSの住民スレでは、いつしか「深淵のオルフェウス」

というあだ名が当然のように定着していった。

だがサタヌス本人は、掲示板の流行ネームを見て。

「なんだよオルフェウスって……ダサカッコよすぎんだろ」

と顔をしかめつつも、スカーフを大きく翻し。

ハーモニカ片手に今日もパン屋とキノコ主婦の鍋の音を求めて団地の廊下を歩き回る。

どこまでも日常と狂気が等価なアバドン。

“深淵のオルフェウスは、新しい音を探して歩き続ける。

その音色は、永遠の廊下から屋上、そして世界の果てまで。

アバドンの風に乗って静かに、しかし確かに響き渡るのだった。

この都市のどこかで“呪歌”が聞こえたら、それは彼が今も録音中の証。

アバドンの物語は、終わらない。