朝。

曇天、濡れたアスファルト、どこかぬるい空気。

街全体がしっとりと沈み、通りの色彩が一段階落ちて見えた。

(雨の日は配達も気が滅入るな……)

そう思ったその矢先、上司が差し出した伝票。

見た瞬間、タチバナの顔が引きつる。

「おいタチバナ、これ頼むな。宛先は“なかよしハイツ”だ」

「……また、あそこスか」

紙の端に滲んだインクが、じっとりと雨粒のように歪んでいた。

住所欄にはこう書かれている。

なかよしハイツ 333号室 ご宛名:ユピテル様

唯一の救いは「宅配BOX希望」の文字が記されていることだった。

これなら、住人に直接会うリスクはない──はずだ。

(……宅配BOXなら、きっと大丈夫。きっと……)

そう自分に言い聞かせ、レインコートのフードを深くかぶる。

ぬるい雨が、アスファルトの上で音もなく跳ねた。

こうして、タチバナの試練は再び始まった。

なかよしハイツのエントランスを抜け、

タチバナは再び、濡れた階段を一段ずつ上がっていく。

建物全体が静まり返っていた。

外の雨音が、薄いコンクリの壁を通して“ざぁ”という低い唸りに変わる。

その途中──ふと、共有スペースの隅に置かれた長椅子が目に入った。

何かがそこに、横たわっている。

(……誰か、いる?)

目を凝らすと、それは人のようであり、人でないようにも見えた。

座布団を枕に、黒いフードの少女が眠っている。

髪は闇のように艶やかで、息は浅く静か。

そう、かつてエレベーター前でしゃがみ込み、

片目だけでタチバナの魂を射抜いた──あの「黒猫」だ。

(よかった……今回は寝てる……)

恐る恐る視線を逸らしながら、足を忍ばせる。

彼女はタチバナの気配にわずかに寝返りを打つ。

拒絶はない。だが興味もない。

ただ、自分の世界の夢を見ているような静けさ。

(……大きい音を立てたら、確実に終わる)

喉を鳴らすことすら恐れ、一段、また一段と足音を殺して階段を登っていく。

──のちに知ることになる。

あの朝「唯一の癒し」は、たぶんこの光景だけだった。

ユピテルの部屋へ向かう途中、薄暗い廊下の先に“誰か”の気配があった。

雨の音に混ざって、コツ、コツ、と一定のテンポで鳴る靴音。

……いや、これは靴じゃない。

誰かが、足でリズムを取っている音だ。

(……?)

視線の先。

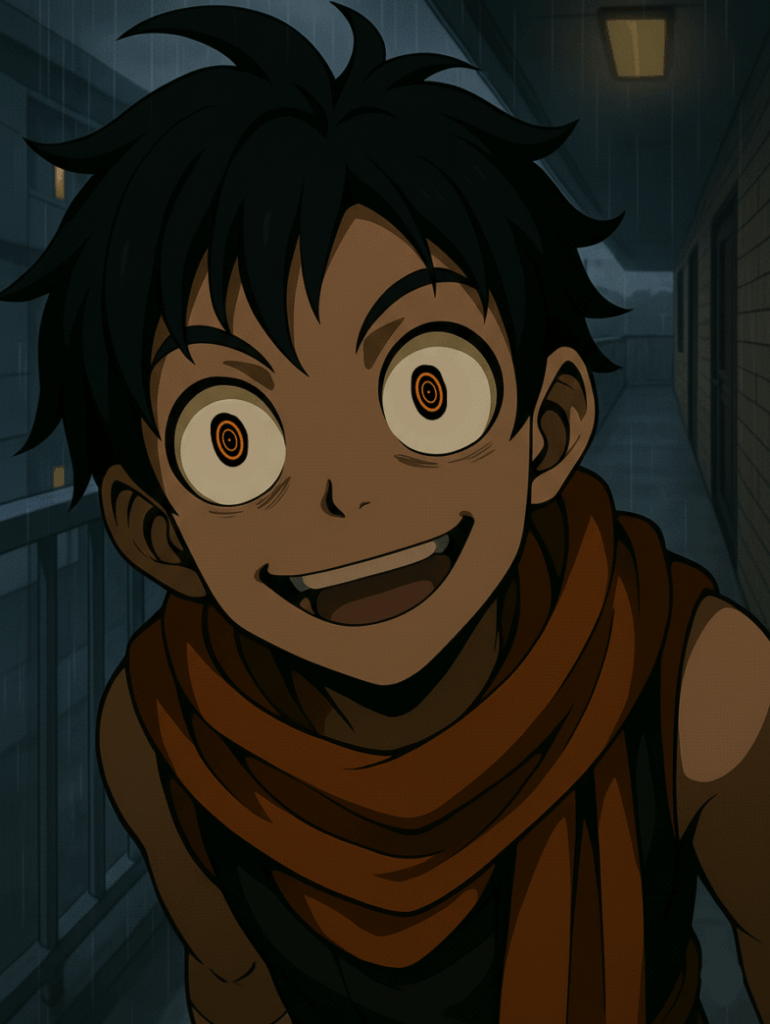

廊下の中央、赤いスカーフを首に巻いた少年が立っていた。

黒髪は雨に濡れてボサボサ、浅黒い肌に浮かぶ筋肉のライン。

遠くに見る分には、

どこにでもいそうな活発な中東系の少年……のように“見えた”。

「なンだよ!今日はウラとゲーセン行く約束だったのに!!」

ぶつぶつと不機嫌に文句を言いながら、

彼は壁を蹴り、リズムを取るように片足でトントンと鳴らす。

表情は明るい。声も元気。

だがどこか、音のテンポがズレていた。

そして、唐突にこちらへ顔を向けた。

「んあ? 兄ちゃんなんだ、配達?」

近づいてきた瞬間、タチバナの心臓が一拍止まる。

その目が、普通じゃなかった。

瞳が──まるで渦を巻くように、同心円状に揺らいでいる。

焦点が合わない。

こちらを見ているはずなのに、その視線が“奥の何か”を覗いている。

(……やばい。これ、絶対目ぇ合わせたらダメなやつ)

少年はニヤリと笑い、首をかしげながら一歩、また一歩と近づく。

足音だけがやけに重く響いた。

「ウラ、寝坊したのかな〜?兄ちゃん見なかった?緑の髪でチビなの」

「い、いや……知らない……」

「そっかぁ〜。あ、でも兄ちゃんも遊ぶ?」

「遠慮します!!!」

返事より早く、踵を返して逃げる。

背中越しにまだ、あの同心円の目が追ってくる気配がした。

サタヌスをどうにか撒き、タチバナはほとんど駆け足で廊下を進んでいた。

階段を曲がるたびに、雨の音が近くなったり遠くなったりする。

まるでこの団地そのものが呼吸しているみたいだ。

だが──ある地点を踏んだ瞬間、足裏が“ヌチャッ”と滑った。

「……うわ、濡れてる……?」

床全体が異常に湿っていた。

雨漏りどころの騒ぎじゃない。

まるで誰かがバケツ一杯の水をぶちまけたように、床が光っている。

壁にも、足跡のような水の痕跡が点々と続いている。

(……おかしい。窓もないのに……)

照明の青白い蛍光灯が、水たまりに反射してゆらゆらと揺れる。

視界の端には──魚のウロコのような、きらりと光る何か。

一歩進むごとに、靴底が“ピチャッ、ピチャッ”と鳴る。

冷たいのに、なぜか熱がこもる。

それは“生温かい”水だった。

(……誰か、通った……?)

誰もいない。だが、通った。

その感覚だけは確かに残っている。

静寂の中──ふと、奥のドアの向こうから声が聞こえた。

女性の怒鳴り声だ。

怒っている。激しく、何かを責め立てるように。

「ふざけないでッ! 雨の日なんて聞いてないわよ!!」

……そして、間を置いて、穏やかな男性の声。

聞き覚えのない落ち着いたトーン。

どこか知的で、感情が希薄な声だった。

「雨に怒っても仕方ない。それにほら……カエルも愛嬌あるじゃないか」

その一言のあと、室内が一瞬静まり返る。

そしてまた「ギャアアア!!!」という絶叫。

(……部屋の中の人、さっき“ギャアアア!!”って叫んでなかった?)

少し笑いそうになったが、すぐ我に返る。

壁の向こうでは、いまだに雨と悲鳴が混ざっていた。

その音を背に、タチバナは足早にその場を離れた。

水たまりを蹴る音が、まるで何かに“ついて来られている”ように。

一定の間隔で追いかけてくる。

雨の廊下を抜けた先、

突き当たりの壁に取り付けられた宅配BOXが見えた。

無機質な金属の扉がずらりと並び、そこだけが団地の中でやけに“新しい”。

「……よし、ここで終わりだ」

宛先は──ユピテル様。

前回、唯一直接の接触を避けられた相手。

それだけに、胸の奥で安堵が滲んだ。

(本人が出てこないのが唯一の救い……)

端末を操作しようと、液晶画面を軽くタップする。

だが次の瞬間、文字がぐにゃりと歪んだ。

「登 録 者 :ユピ テ ル」

「あ そ び ま し ょ う」

「斬りますね。」

液晶が明滅し、まるで意志を持ったかのように文字を組み替えていく。

カタカタと電子音が鳴るたびに、画面の中で雷マークが点滅する。

「……これ、仕様じゃないよな……?」

慎重に小包を入れる。

そのとき──扉が閉まる音が、妙に反響した。

それは、まるで剣を抜く時の金属音。

(……今の音、気のせいだよな?)

背筋に冷たい汗が流れた。

荷物を入れ終え、逃げるように踵を返したその瞬間。

隣室のドアの向こうから、笑い声が聞こえた。

「怖がってる……可愛い……」

「フフフフ……フフフフフフフ……」

その声は、静かで艶やかで、凍るように冷たい。

思わずタチバナは足を止め、ドアを見た。

中からは光一つ漏れてこない。

ただ、笑いだけが続いている。

(やめろこえぇから!!)

声は次第に遠ざかり、雨の音と混ざって消えた。

ドアの向こうに“誰か”がいるのは確かだが、

その存在を確かめる勇気は、もうどこにもなかった。

タチバナは最後まで気を引き締めていた。

この団地を出るまで、気を抜くわけにはいかない。

理由はひとつ。

前回ここで、最恐の存在と鉢合わせたからだ。

(……今日は大丈夫。いない。絶対いない……)

エントランスのガラス越しに、外の雨が見える。

しとしとと降り続ける朝の雨。

だが、その静けさが逆に神経をすり減らしていく。

玄関前の自動ドアの反射に、自分の姿しか映っていないことを確認し。

ようやく足を動かした、その時だった。

「配達員さん、雨止まないみたいだよ」

背後から、穏やかな声がした。

どこか懐かしいようで、けれど決定的に違う響き。

「……俺と遊ぼう?」

ぞくり、と背筋が凍る。

振り向くまでもなく、気配でわかった。

“何か”が、すぐ背後に立っている。

ゆっくりと振り返る。

黒いコートをまとった長身の青年が立っていた。

赤い瞳が、まっすぐタチバナを見下ろしている。

瞳孔は──ターゲットマークのように収束していた。

笑っている。だがその笑顔は、人間のものではない。

唇の動きと、声のリズムがまったく合っていない。

(……ガイウス、さん……?)

声は似ている。音色も、言葉の癖も。

だがどこかが違う。微妙な音程のズレ。

まるで“別の誰か”が、録音を再生して喋っているような。

遠く、大家の部屋の方角から別の声が聞こえた。

「坊っちゃん、今日何する〜?」

(……ガイウスさんは、向こうにいる……)

(じゃあ、今ここにいる“これ”は──)

その瞬間、直感した。

これは“ガイウス”ではない。

青年──いや、“ガイウスのような何か”が、そっと肩に手を置いた。

ギリ、と骨が軋む音がした。

「あ。配達員さん……まだ人間じゃん」

赤い瞳が愉快そうに細められる。

「死なないヤツ以外と遊んじゃダメなんだった」

笑い声が、喉ではなく、空気そのものから響いた。

「またね」

その言葉と同時に、ふっと圧が消えた。

タチバナが恐る恐る振り返ると、

そこにはもう誰もいなかった。

ただ、雨音だけが残っていた。

そして足元には──赤いマークのような跡が濡れた床に残っていた。

雨の日の配達を終えた翌朝、タチバナは社内の共有端末を開き。

そっと一文を追加した。

《配達ルート注意事項:更新版》

・渦巻き目の少年 → 距離感バグ(視線)

・濡れてるだけの廊下 → 通ると精神が濡れる(霊圧)

・宅配BOX → 脱構築(機械に意志)

・見えない声 → 油断が死因(存在証明の矛盾)

・虹目に似た“それ” → ガイウスではない(ラスボス)

みんな優しい。ただし“こっちのルール”で生きてない。

エンターキーを押した瞬間、タチバナは椅子の背にもたれ、深く息をついた。

「……あの、アバドンの配達員って……全員あぁいうの経験してるんですか?」

隣のデスクで書類をまとめていた先輩が、顔だけこちらに向ける。

目の下に深いクマ。

手には、冷えたコーヒー缶。

しばらく沈黙が続き──先輩は意味深にニヤリと笑った。

「一皮むけたな。記念に海境屋の干物をやろう、うまいぞ」

差し出された包み紙には、見慣れたウロコ模様。

封の隙間から、かすかに潮の匂いと……血のにおいがした。

【怖いぞ、なかよしハイツ —完—】