転機のきっかけはウラヌス(ガイウス推し)が。

「そういえば勇者ちゃんどうしてるかな~」と言い出したこと。

そして特別製の双眼鏡でアルキード方面を覗いた瞬間、その光景が入り込んできた。

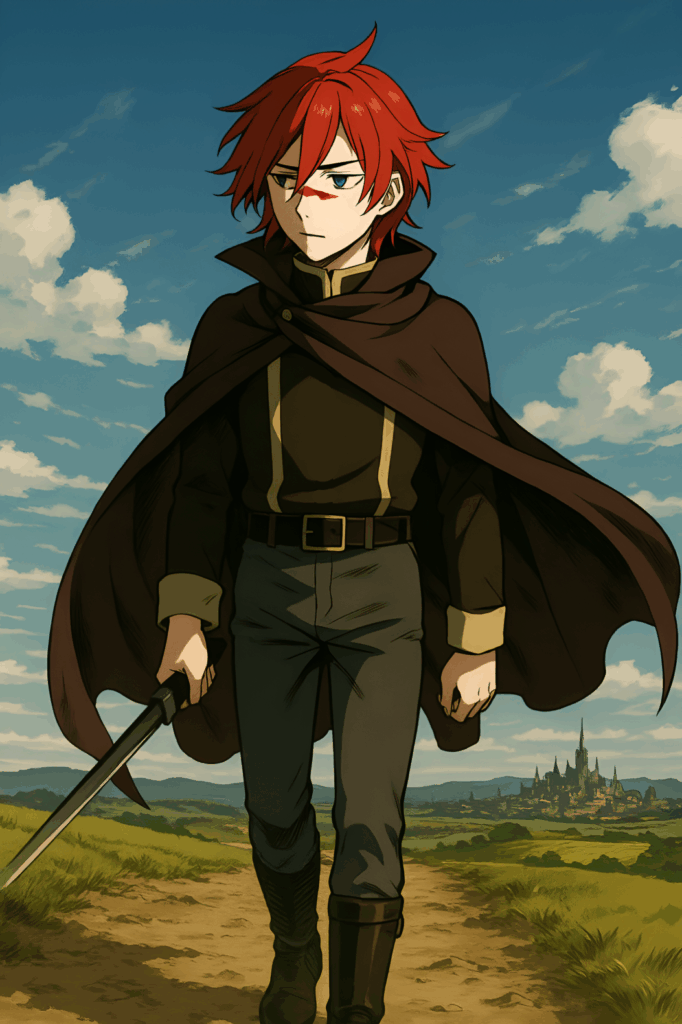

追放されなくても出て行ってやるわ。と王族の間で吠えるガイウス。

そして一度も振り向かず、あてもなき流離いの旅に出ていく姿。

「やだ♡勇者ちゃん追い出されちゃったんだけど」

双眼鏡で覗きながら、少女……いや悪魔が声を上げる。

その口ぶりはまるでこうなることを予測していたかのようで。

「はぁ……ウラヌス。あの者は嫌いですが。

確かな武功を立てたというのに、やはり人間の目は節穴ですわね」

「仕方ないじゃんネプたん~!

勇者が凱旋中に大げんかしてパーティーが解散しちゃったとかさ。

後世にどうやって説明するのさ」

ウラヌスと呼ばれた少女は青い肌の女性-ネプトゥヌスに振り返る。

ガイウスが一人で国に帰ってきたのは複雑な事情がある。

魔王討伐を果たした彼らは、四人で凱旋していた。

しかし仲間たちの間には埋め難い程の溝があったらしく。

その結果パーティーは解散し、一人ガイウスだけが先に帰ってきたという話だ。

魔王を討ち果たした英雄たちが瓦解したなど、 民衆に知られるわけにはいかない。

「あの御方が滅び、魔王軍は散り散りとなり我等六将も今や息をひそめるのみ……。

まったく惨めですわ。魔王城から持ち出した資金もいつ尽きるかわからないというのに」

「あはは~。ネプたんったらそんな悲観的にならないでよ、ユッピーたち待ってるよ」

彼らは六人いる、幾度も勇者を返り討ちにし王を守護してきた魔王軍最強の六人だ。

だが、今はもう魔王軍も散り散りとなり。

残されたのはわずかな生き残りと、深月城より逃げ延びた彼らしかいないのである。

「ところであの者……今後どのように動くつもりですの?」

「う~ん。勇者ちゃんのことだから王国には戻らないと思うし……とりあえずは」

「気ままに魔王軍の残党狩りでもするんじゃない? 彼、そういう人だしネ♪」

ウラヌスがそう言うとネプトゥヌスも納得したように頷く。

-そう、彼はそういう男だ。

だからこの追放劇も彼にとっては想定通り。

『これで魔王討伐は完了した』

そう納得し、勇者としての生活を捨ててしまうはずだ。

ならばあとは気ままに残りの人生を謳歌するだろう。

双眼鏡越しに見えたガイウスの背中が、初めて捉えたときほど猫背ではなかったのは。

きっとそういうことなのだろう。

「ではわたくしたちもあの御方の場所を突き止め次第動きましょう、今日のおやつは何ですの?」

「ユッピーのリクエストのバスクチーズケーキ♪

でもネプたん。あの御方って言い方やめよ?なんか悪の組織みたいじゃん」

「あら、わたくしにとっては馴染み深い呼び名ですもの。

それに、わたくしたちも人のことは言えませんでしょう?」

「……それもそうだね!」

そう笑いあう二人の姿はまさに悪魔のそれであった……。

——

-ひとり旅って一年ぶりかな。

地平線越しに見えるディノスを見ながら、ガイウスは一年前の今日を思い出していた。

勇者に選ばれたから魔王を倒せとか急に言われて、追い出されるように旅に出たんだっけか。

あの時はまだ仲間がいた、だが今はもういない。

旅立った時はあった大任も今はもうない。

あるのは一言「この国から出ていけ!」という追放命令のみ。

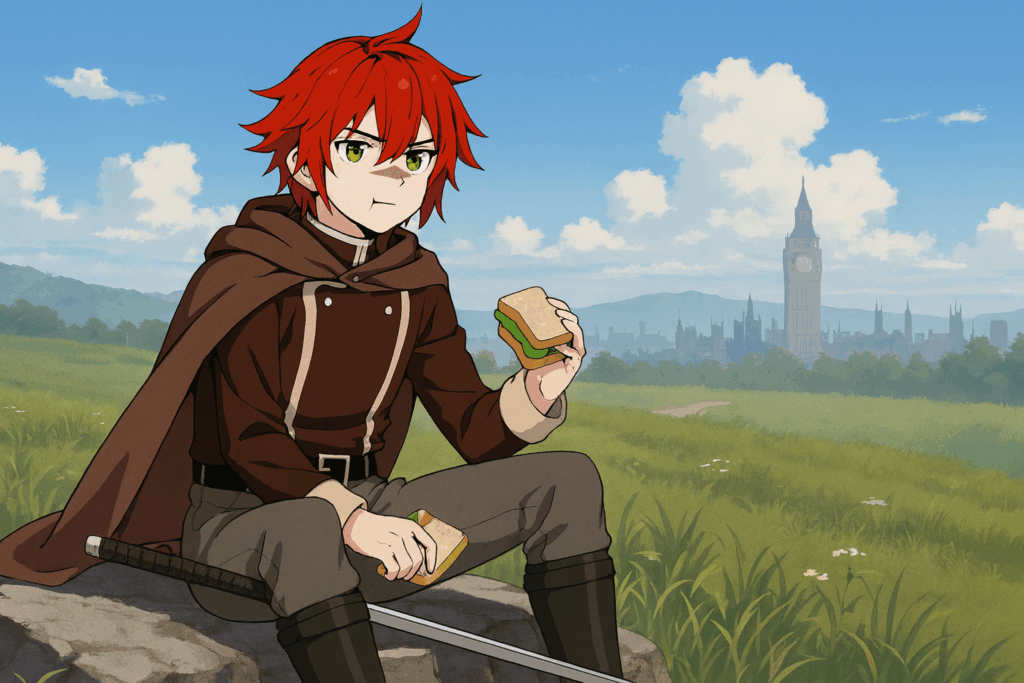

丘の上で、英国風の街並みラピアを眺めながらサンドイッチをかじるガイウス。

マントを風に揺らし、ひとりごとのように呟く。

「……六将の死体が見つかってねぇそうだな」

パンにはさまれたのは、スパイスで味付けされた鶏肉。

それは、最近になってラピアで流行し始めた料理だった。

「コロネーション・チキン」と呼ばれる、カレー風味の鶏肉。

起源は現国王の戴冠式後に催された昼食会。

賓客のため、カリヤ王国-遥か南方の地から取り寄せたスパイスを基に。

宮廷料理人が仕立てたのが始まりだという。

戴冠式後に考案された「カレー風味の鶏料理」は、瞬く間に街へ広がった。

最初は“新しいもの好き”の貴族や上流層が競うように食卓へ並べ。

やがて屋台や労働者の食堂にまで浸透していった。

「サンドイッチにはコロネーションチキンを入れるのが一番洒落ている」

とまで言われたほどだが、流行はやがて落ち着いて。

今ではキュウリやハムと並ぶ「定番の具材」と受け入れられている。

街角のパン屋では、普通に「カレー味サンド」が並んでいる。

子どもも、大人も気軽に手に取る、庶民の味。

新奇なオシャレ料理だったそれも今では「当たり前の味」となっていた。

丘の上でサンドイッチをかじりながら、ガイウスはぼやく。

「……ま、キュウリばっかで飽きてたから、こっちが定番になってんのは助かるけどな」

勇者譚の終わりを迎えた青年は「時代の味」を噛みしめていた。

六将、あいつらのえげつなさは戦ってきた自分が一番知っている。

六人いるから魔王より厄介かも、なんて言われてたっけ。

あいつらは死んでいない、そしてあいつらのことだ。

絶対報復を目論んでいるに違いない。

だったらそいつらを探すのもいいだろう。

そのためには居場所を特定しなきゃいけないのだが。

(まぁ俺はもう勇者じゃないしな)

そう自嘲する、だが不思議と悪い気分ではなかった。

この旅で何かが変わるのだろうか?いや変わるのだろう、きっと。

そしてそれがいい方向なのか悪い方向なのかは、まだわからない。

だが今はただ進もう、この地平線の向こう側にきっと何かがあるのだと信じて。

「さて……まずは何処に行こうかねぇ?」

目指すべき場所は山のようにある。そしてそれを目指す理由は人それぞれだ。

その旅路の先に何が待ち受けるのか、それを知る者は誰もいない。

そう、神ですらも。