「うーむ…魔王どもの残党は大陸に逃げたて言うしな、港に行くか…」

ここはアルキード王国より西の地にある港町。

其処で一人の青年が頭を抱えていた。

名はガイウス。

アルキード王国から追い出され旅の最中であるクズ、もとい勇者である。

「おいおいどうしたァ兄ちゃんよォ?」

そんな彼に話しかける者がいた、いかにもガラの悪いチンピラといった風体だ。

「……あぁン?」

「ヒィッ!?な、なんだよ怖い顔するなよぉ!

向こうでケンカが起きてるんだよぉ!兄ちゃん強そうだから止めてくれよ~」

「チッ……仕方ねぇなぁ、あとで酒奢れよな」

そうして彼は案内されるがまま現場に向かうと、確かにケンカが起きていた。

船乗りは気性が荒い者が多いのでこういうのは珍しくない、なんだか今回は少し違う。

「何よこのー!大陸に行くなら乗せなさいって言っただけじゃないのよー!」

「ダメだ!耳尖ってるじゃねぇか、魔族だろてめー!魔族は乗せねぇ主義なんだぁ」

「誰が魔族だ!ハーフエルフよ!!良いから乗せろコノヤロー!」

どうやら船に乗せてほしいハーフエルフと拒否する船員のやり取りらしい。

この手のトラブルはよく見る光景だ、別に珍しいことじゃない。

大抵の場合種族差別が原因で起きるのだ。

こういった諍いはどこでも起きているのだ。

(さてどうすっかな……とりあえず仲裁に入るか)

正直言って面倒臭いのだが仕方ない。

このまま放っておくと殴り合いにまで発展しかねないからな。

ガイウスはすっと「まぁまぁ落ち着いて」と間に入る、猫かぶり全開の笑顔で。

「まぁまぁまぁお嬢さん落ち着きなさいな。大陸に俺も行くところで」

「でもこいつ!耳が尖ってるやつは乗せないって言うのよ!」

「うーーーん困ったねぇ……あ、船長さん。俺と……そうだ、腕相撲しません?」

「え?別にいいけど……なんで?」

「負けたら彼女を乗せてあげてください、大丈夫加減しますんで♪」

そういって彼は審判役の船員と向かい合うように座る。

そして彼が合図をすると試合が始まった、結果は当然彼の圧勝だった。

だが力の差を見せつけるためにわざと手加減してやってるので。

しばらく硬直していたが顔を赤くしていたのを見て、一気に倒す!

「うおおおっ!?」

「はい俺の勝ち~!というわけでお嬢さんどうぞお乗り下さいませ」

「えっ……いいの?」

「いいっていいって、さぁ乗った乗った」

こうして彼女は無事(?)乗船できたのだった。

(うーん……あのおっさん弱すぎだな、ちょっとムキになりすぎたか……?)

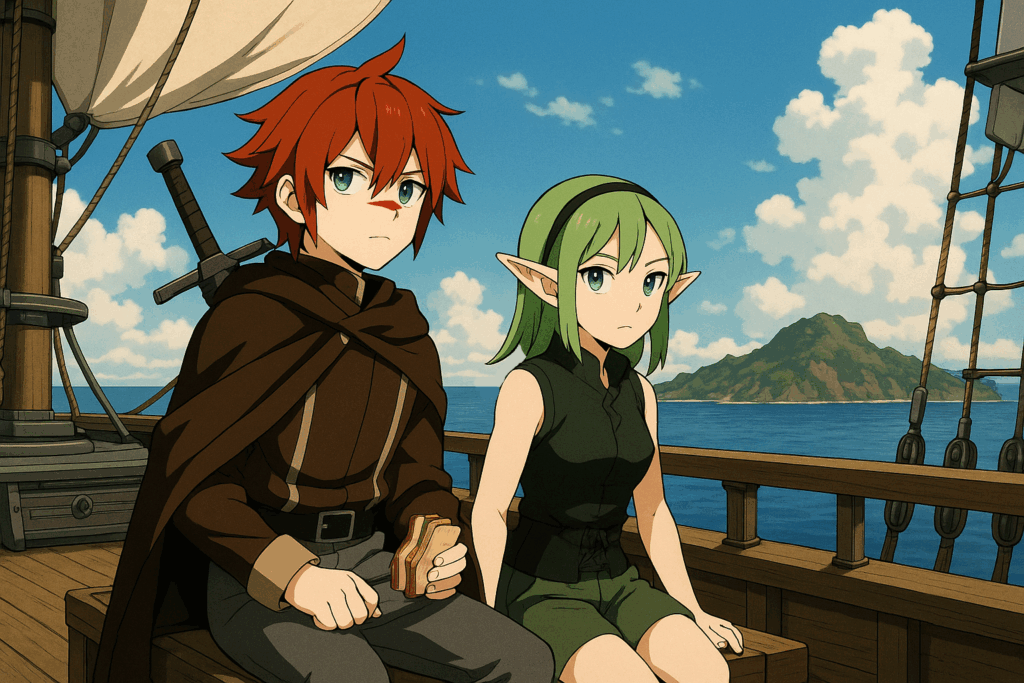

そう思いながら船内を歩く、今は甲板をあのハーフエルフと歩いていた。

ローブを着ていたので分からなかったがまだ幼いらしい、10代くらいに見える。

まあハーフエルフだから、実際は自分よりも長生きなんだろうけど。

「私はルッツ、ハーフエルフよ。ちょっと前森を家出してきたとこ」

(家出?じゃ俺と同じで帰れねぇ人間か)

まさか自分と同じ境遇の人間がいるとは思わなかった。

だがこれはチャンスかもしれない、 ここでこいつを利用し。

上手いことやれば自分の株も上がるかもしれないからだ。

「へぇそりゃ災難だったな。ま、せっかくだし仲良くしようぜ」

「うんよろしく!」

そう言って握手をする二人、だがこの時の二人は知らなかった……。

この先も何かとアクが強い「居場所」を失った人々が集うことになろうとは。

地平線-どんどん遠ざかる故郷。

小さくなっていくアルビオン島を目に焼き付けつつ。

ガイウスはふと思い出したように口を開いた。

「メルクリウスのやつ、言ってたな」

「聖剣を守る森は真っ黒で、木々がすぐに生え替わるから、地図が絶対に作れない。

聖教の作った聖域じゃない、“ホンモノ”なんだって」

ソルーナ大森林。

大陸の北に広がるその森は、昼なお薄暗く、木々の影が折り重なる。

樹皮は煤を塗ったように黒く、切り倒しても翌日には別の芽が生えている。

根は大地を割り、絡み合い、迷い込む者を足元から捕らえた。

霧は濃く、方角を狂わせる。

陽が差し込むことは稀で、鳥の声も途絶える。

その異様さゆえ、地図を描こうとした者は誰一人成功していない。

人々は恐れを込めて「聖剣を守る森」と呼ぶが。

それは聖教が信仰のために築いた聖域でない、原初の結界。

ルッツは黙ってその言葉を聞いていた。

故郷を嫌って飛び出してきた少女の目に、あの森の闇は今も焼き付いている。

ルッツは甲板に肘をかけ、海風に髪をなびかせながら言った。

「そ。あの森、偏屈でね。エルフ以外を絶対入れたがらないの」

「だからその分、一度嫌われると帰れないって言っていいとこ」

ガイウスはしばらく黙っていた。

隣に立つ少女の横顔を盗み見て、何も言わずに視線を海へ戻す。

甲板の向こうではカモメが通る声で鳴き、白い翼が空を切っていった。

ルッツはわざと明るく、吐き捨てるように続けた。

「むしろせいせいしたわ、あんなクソッタレな森」

「ほとぼり冷めるまで帰るもんか」

その言葉には強がりと、ほんの少しの寂しさが滲んでいた。

ガイウスはただ無言で、同じ海を見つめ続けていた。

「で、エルフがなんでアルビオン島にいたんだ?」

「点と点が結びつかねぇんだが」

「アンタ勇者でしょ?ならエクスカリバー見たでしょ」

初対面でそう言い放つ彼女の言葉には、理由があった。

「あれ、エルフが代々守ってきた聖剣だから。

昔から、あの島とエルフは縁深いんだよ」

アルキード王国の在る島-アルビオン島は勇者伝説の発祥地であり、聖剣が眠る地でもある。

ルッツの一族は代々そこで“森の民”として剣を守護してきた。

だが、ルッツは祖父と大喧嘩し、家を飛び出した。

「どうせなら一度くらい、伝説の剣が眠る島をこの目で見てやる」と思い。

自然と足はアルビオン島へと向かっていた。

気晴らしのつもりで訪れたはずの島。

だが――そこで彼女は思わぬ問題に巻き込まれる。

耳が尖っているせいで、港の人間たちに魔族と間違われ。

その場で揉め事を起こしてしまったのだ。

そして、そこに居合わせたのが“追放勇者”ガイウスだった。

英雄譚の残り香と、エルフの伝承。

二人の出会いは、皮肉にも聖剣伝説の島から始まった。

ルッツはじっとガイウスを見つめ、眉をひそめた。

「ねぇ、勇者なのにエクスカリバー持ってないの?」

問いかけに、ガイウスの肩が微かに揺れる。

普段の“狂犬”の鋭さは影を潜め、珍しくしどろもどろになった。

「いや……あれは、王様に返した……」

「だがまさか、ガチモンの聖剣とは知らずに、その……」

ガイウスは声を落とし、気まずそうに続ける。

「引き摺ってた」

ルッツは一瞬沈黙し、それから噴き出すように笑った。

「多分エクスカリバーも、勇者に引き摺られるとは思ってなかったと思うよ」

ガイウスは苦笑し、わずかに頷く。

「……だな」

甲板の向こうでカモメが数羽、青い空へと舞い上がっていった。

ガイウスとルッツは甲板を後にし、船室へ向かう。

通路を歩きながら、ふと周囲を見回して違和感を覚えた。

「……前に乗ったときより、随分変わったな」

甲板員が手で回していた滑車や舵輪が、歯車に置き換えられている。

帆を畳む作業も、鉄製のウィンチが勝手に動いていた。

廊下の壁には魔導ランプが並び、微かに蒸気の匂いが漂っている。

ルッツは目を丸くした。

「一年前は、もっと古臭い船だったのに……」

ガイウスは短く頷き、磨かれた鉄のレールを指先でなぞった。

「産業革命ってやつだな。……世界は勝手に進んでいく」

二人の背後で蒸気の音が吐き出され、船は確かに“新しい時代”を切り裂いて進んでいた。

ガイウスは廊下の鉄製レールを眺めながら、肩をすくめた。

「こりゃ、勇者って概念もそのうち化石扱いかもな」

ルッツは隣で歩きながら、口元を歪めて答える。

「いやー、どうだろ? メキア商会のおっさん達が言ってたよ。

“マナスチームがどうとか”……新しい動力だか何だか知らないけど?

時代は進んでも、人は簡単に変わらないんじゃない?」

彼女は少しだけ真剣な目をして続ける。

「だってさ、どんなに機械が増えたって……。

“ヒーローになんとかして貰おう”って願望は消えないと思うよ」

ガイウスは一瞬黙り、やがて苦笑を浮かべた。

「……そうかもな」

自分の役割は終わったはずなのに。

もう魔王はいないのに。

ガイウスはため息混じりに呟いた。

「自立しろよな……人間」