勇者様はサヴァンかもしれない。

フーロン地方・ホアリン宿場町。

軒先に干された布が風に揺れ、唐辛子と油の香りが鼻をくすぐる。

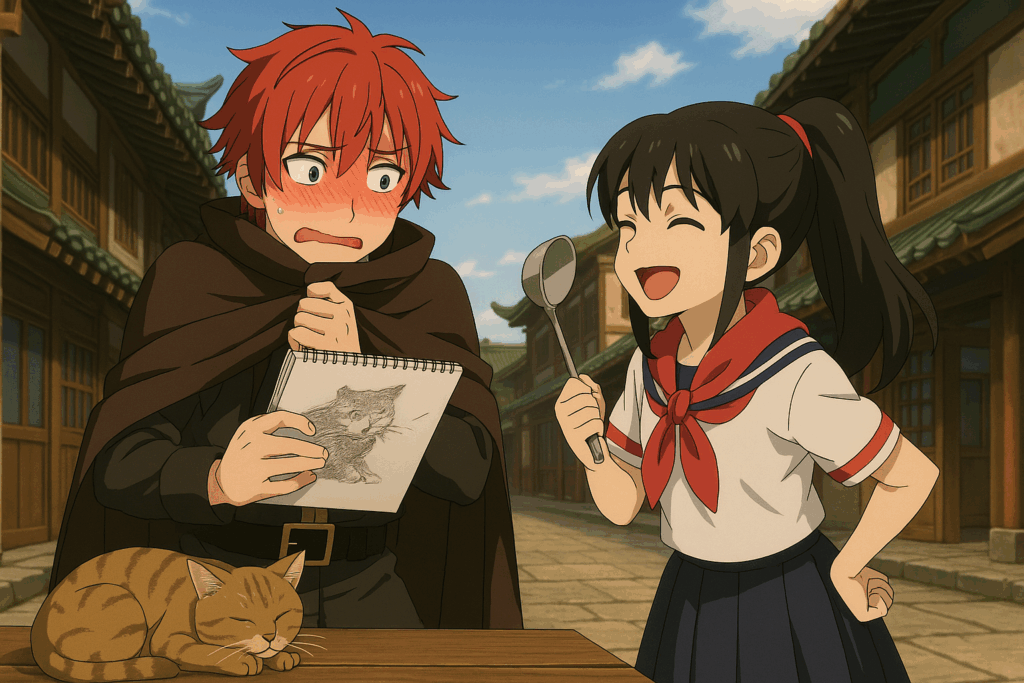

喧騒も熱気も、どこか人懐っこいこの街で、ひとりの男がベンチに腰掛けていた。

その男——かつて“勇者”と呼ばれた青年、ガイウス・アルドレッドは、

今、世界の命運よりも絵に全集中していた。

鉛筆の走る音だけが響く。

右手はわずかもぶれず、静かに、しかし異様な速度で線を重ねていく。

モデルとなっているのは、ベンチ脇に丸くなった野良猫。

とろけるように昼寝中の、ふてぶてしいトラ猫である。

だが、描かれているものは“ただの猫”ではなかった。

柔らかそうな毛並み、たるんだ腹、爪の陰影、寝息に合わせたわずかな肩の上下。

果ては、後ろ脚の関節の可動域に至るまで——その全てが恐ろしいほど正確だった。

言葉で説明するより早い。

一目見れば分かる。

「あ、これガチのやつだ」と。

フーロン地方、宿場町ホアリン。軒先に干された布が風に揺れ、唐辛子と油の香りが漂う昼下がりの通りで、ひとりの青年がベンチに腰を下ろしていた。顔に傷、眼光鋭く、何かを睨むような目つき。だがその視線の先にあるのは、魔物でも敵兵でもなく、ただの猫である。

彼――元勇者ガイウス・アルドレッドは今。

世界の命運などどうでもよさそうな顔で、トラ猫を描いていた。

鉛筆の音が静かに響く。

紙を滑るそれは、まるで詠唱のように途切れず、わずかなブレもない。

ひと筆ひと筆が迷いなく、その輪郭を捉えていく。

柔らかな毛並み、眠りについたまぶた、くたりと落ちた尻尾の曲線まで。

細部がひたすら現実に近づいていく。

その集中は常軌を逸していた。

シャオヘイの言葉を借りるなら、まるで「老師が餃子を包んでるときの目」だった。

最初にそれを聞いたときは、彼なりのジョークか何かかと思った。

だが、たまたま厨房に用があって覗いたあの日、自分の目を疑った。

ハオは無言だった。笑いもしなければ鼻歌も歌わない。

ただ黙々と、戦場のような気迫で餃子を包んでいた。

あれはまさしく仙術でも武術でもなく、餃子包みという一点に。

全神経を研ぎ澄ませた「構え」だった。

無駄な動きひとつなく、皮と餡と折り目が、まるで三位一体の儀式のように整えられていく。

その光景を見て以来、ガイウスの中で“仕込み”の意味が変わった。

剣を握って戦うだけが戦場じゃない。

命を削って包むこともまた、ひとつの闘いなのだと。

そして今、自分もまた似たような顔をしているのかもしれない。

鉛筆が走る。猫はピクリとも動かず眠り続けている。ある意味、最高のモデルだった。

……そして、その異様な集中を破壊する声が、背後から届く。

「ネコうまいネ〜」

ガイウスの手が止まる。

そして、びくりと肩を跳ねさせる。

「うわっ!? お、おい、見るな!!」

隣に立っていたのは、チビ狐——料理屋の主にして不老仙人、ハオ・ランフェイだった。

悪びれる様子もなく、彼女はスケッチブックをのぞき込んでニコニコしている。

「仕込みしてる時のハオみたいな顔してたカラネ〜。気になったノヨ」

「猫、好きナノ?」

「……こいつは黙ってるから、描きやすいんだ」

つっけんどんな返答だったが、視線はスケッチから逸らさず、

その口元は、ほんの少しだけ笑っていた。

それを見て、ハオは首をかしげる。

「ヘンなヒト」

「うるせぇ、昔から言われてんだよ……」

——ちなみにこの場にウラヌスがいたら、絶対にこう言っていた。

「勇者ちゃん、かわいい♡」

そしてこのワードは、条件反射でガイウスがキレるNGワードである。

なんなら壁を壊しかねないので、使用は慎重にされたし。

そんな小さなやりとりの中、

ガイウスの視線は、ふとホアリンの街並みに向けられた。

石畳に赤い屋根。

吊るされた香辛料の房。

中華風の提灯と、通りに響く鉄鍋の音。

——すべてが、一年前と変わらない。

だが、自分はもう「勇者」ではない。

そう、ちょうどあの時のことを思い出したのだ。

———ホアリンの宿屋で、あんな出来事があった。

事件の匂いがする似顔絵騒動から数時間後。

場の空気もすっかり和み、宿屋のロビーにはのんびりした午後が流れていた。

そんな中、サタヌスが唐突に立ち上がり、指をぴっと差す。

「じゃ、次はあの犬描こうぜ! あいつの名前は?」

指の先には、暖炉の前でのんびりと丸まる白い大型犬。

ふわふわとした毛並み、大福のような丸い体。

その姿には、どこか見てるだけで癒やされる“宿屋の番犬力”がにじんでいる。

「ダイフクだよ!」と、リーシャンが即答した。

「よし、犬のダイフクを描くぞ」と、ガイウスも乗った。

宿屋のロビーに並ぶスケッチブックたち。

ガイウス、メルクリウス、ヴィヌス、そしてサタヌス。

それぞれが真剣な顔つきで鉛筆を握る光景は、もはや小規模な“美術の時間”である。

……そして数十分後。

「できたぞ!」と、サタヌスが満面の笑みで紙を掲げた瞬間、

一同は、動きを止めた。

「これは……なんだ?? まんじゅう?」

ガイウスの声が、真顔で飛ぶ。

描かれていたのは——丸い謎の球体に、目らしき点がふたつ。

そこから謎の触手のような手足がぴょいんと飛び出しており。

背景には“雷”と“メロンパン”のような模様が踊っている。

「ダイフク……だよ……宿屋の犬……」

サタヌスは若干不安げに、小声で答えた。

「脳内ではどう見えていたのか、解剖してみたいね」

メルクリウスが静かに呟いた。微笑んでいるが、目は真剣そのものだ。

悪気はない。だが分析欲が止まらないタイプである。

そしてその数分後。

今度はヴィヌスが「煌びやかな宿屋を描く!」と息巻いて描き上げたのだが——

できあがったのは、うさぎ、うさぎ、うさぎ!!!!!!!!!

シャンデリアにもドレスにも、壁紙にも。

いたるところにうさぎのモチーフが施され、主役と思しきヴィヌス本人も、

うさぎたちに囲まれながらステージでポーズを決めている。

周囲のうさぎたちは拍手している。なぜか涙を流して感動している。

バンッ!と机を叩いて、ヴィヌスが絶叫した。

「違うのよ!! 私は煌びやかな絵が描きたいのよ!! 何でこうなるのよ!!」

「絵心が少女時代に取り残されてるんだよ」

メルクリウスはさっきからくすくす笑っている。

ちなみに彼の描いた“宿屋の少女”スケッチは、依然として“事件10秒前”の雰囲気を放っている。

「これ“月の国のうさぎ祭り”とかの絵本にありそうだな」

と、サタヌスが謎のフォローを入れたが、それが余計に怒りを買った。

一方で、ガイウスとメルクリウスのスケッチ対比はというと——

ガイウスの絵は、リアルすぎて逆に怖い解剖図。

ダイフクの毛並みの“密度”を通り越して、皮膚下の筋肉構造まで透けて見える。

その正確さに、もはや犬本人が「これ、オレ?」と戸惑っているような顔をしている。

メルクリウスの絵は、文学臭全開の“死を予感させる宿屋”。

窓の外に不穏な影、ロビーの隅には“何かを隠してる”ようなトランク。

そして主役のダイフクは、何故か“亡き主を待つ哀愁の犬”として描かれている。

どこかの文芸誌の表紙にでも使われそうな出来である。

「……あんたら何? 芸術界の闇の双璧??」

ヴィヌスが震える声で呟いた。

そして最後に、宿屋の少女リーシャンが、全員の絵を順に眺めて——満面の笑みで言った。

「どれもすごいね〜!!」

……脳内フィルター、最強である。

サタヌスがぼそっとつぶやいた。

「ちなみに、うさぎのやつはプリントしてベッド横に飾ってる」

「えっ」

ガイウスが振り返った。真顔で。

「えっ……?」

ヴィヌスは、目の奥が泳いでいた。

「ねぇ、ガイウス」

ヴィヌスが紙から目を上げ、意味深な笑みを浮かべた。

「正直さ、この画力……推理系ギルドに匿名で寄贈したら?」

一拍置いて、ガイウスが全力で否定した。

「やめろォ!!」

「俺、昔“脳の使い方が偏ってますね”って言われたの、トラウマなんだぞ!!」

声がマジだった。

思い出したくもない過去に、勇者は本気で怯えていた。

だがヴィヌスは肩をすくめて笑う。

「ふふん。お小遣い稼ぎにはなるんじゃなくって?」

サタヌスは隣でニヤニヤしている。

メルクリウスは——もう手紙を書いていた。

「……おい。何してやがる」

「いや、研究資料としての価値があるか気になって」

「名前は出してない。匿名で、中央の“灰の目”宛てに出しただけだから。大丈夫、大丈夫」

そう言って微笑むメルクリウスの目が、大丈夫な目じゃなかった。

完全に“研究者が未知のサンプルを得た時の顔”である。

数日後。宿屋に一通の速達が届く。

ガイウス宛だが、差出人名にはこうあった。

【ソラル中央推理ギルド “灰の目”】

灰の目——その名を聞いて、旅人なら一度は噂を耳にしているはずだ。

“探偵専門”という異端のギルド。報酬さえ積まれれば、国境も宗教も超えて調査を行う。

コネも賄賂も一切通じず、ただ事実のみを追う姿勢から、彼らは「灰色の目を持つ者」と呼ばれていた。

つまりは、あらゆる探偵事務所の中枢。事実の番人。

その彼らが、ガイウスに、こう言ってきた。

「貴殿のスケッチ、極めて実用性が高く、

我がギルドの“未解決事件再現プロジェクト”において即戦力と認定されました。

——使える。」

その場にいた全員が一瞬で固まる。

一番最初に崩れ落ちたのは、ガイウスだった。

「……なぜ……」

膝から崩れ、スケッチブックを抱きしめながら床に落ちたその姿は、まるで詠唱に失敗した魔術師。

あるいは、自己啓発セミナーで心を折られた一般人のようだった。

サタヌスが爆笑しながら背中を叩く。

「お前もう勇者じゃなくて、“似顔絵捜査官”だな!!」

「本職転向、あると思うよ」

メルクリウスが真顔で続けた。

その口ぶりは冗談めいているが、声色は完全に“ガチのやつ”だった。

「ねえ報酬いくら? 私にも何かもらえる?」

ヴィヌスの言葉が止めの一撃となった。

さらに数日後、第二報が届く。

「もしよければ、“死体発見者視点から描く臨場絵師”として、

常勤契約をご検討いただけないでしょうか」

ガイウスの叫びが宿屋に響いた。

「やめろおおおおおおおおおおおお!!!!!」

宿の犬・ダイフクがびくっと震えた。

一瞬で、誰よりも“事件現場の空気”になった。

それからというもの——

かつて“勇者”と呼ばれた男の名は、一部の探偵ギルド界隈で奇妙な扱われ方をされるようになる。

“勇者(兼)プロファイリング絵師”

“見たまま描いたら真実を抉る男”

“死を呼ぶスケッチブック”

あのときガイウスが描いたのは、ただの猫だった。

ただの指だった。ただの植物だった。

それでも、彼の描線は全てを暴いた。

真実を、肉体を、死の匂いすらも。

皮肉にもその絵は、戦場で奪われた命よりも、人の心に爪痕を残した。

そしてそのスケッチブックは、本人の意志とは関係なく、

ソラルの“真実を暴く者”たちによって、少しずつ“使われて”いく。