騒動の中心、診察室。

あまりに広まりすぎた“ロケットパンチ説”に、

当の本人・リベリオは、今日も涼しい顔でこう言った。

「私が……ロケットパンチを撃てると?」

「撃てません」

──とんでもねぇ大嘘である。

「嘘つけええええええ!!」

先にブチギレたのはイグニスだった。

健康診断で正気を削られた分の怒りをフルチャージ。

「お前のレントゲン、完全にロボだったぞ!?肘んとこスライド式だったじゃん!!」

ノランも叫ぶ。

「腹黒のくせにレントゲンかっこいいの狡いぞ!!!」

怒りの理由が理不尽すぎる。

リベリオは微笑を崩さぬまま、静かに紅茶をすする。

その“胡散臭さMAXの一口”に、

室内の空気がさらに重くなった。

突如、診察室のドアが吹き飛んだ。

「誰が吹き飛ばせって言ったああああああああああ!!!」

イグニスが叫ぶより早く、貴族然とした姿が現れる。

「……クヴァル君。ノックはしてくださいね」

リベリオは微笑を保ったまま、瓦礫の山を見つめる。

「俺の蹴破る音がノックだ」

クヴァル、理不尽ここに極まれり。

その背後で、ひょこっ、と顔を覗かせる狼耳。

「……いじめないでね……」

声の主はアリエッティ。

ぐるぐる巻きの毛布を引きずりながら、小動物モード全開でぴこぴこ耳が揺れる。

クヴァルの笑い声が、部屋の空気をほんの一瞬だけ引き締めた。

「じゃあ訊くが署長よ……」

視線はまっすぐリベリオに向いている。どこか挑発じみた目つきだ。

「この中で一番“分離射出”って単語似合うの、誰だと思う?」

答えを待つまでもなく、リベリオの口角がすっと上がる。

「……ノランですかね?」

その瞬間、ノランのツインテが逆立った気がした。

「なんでだよ!!!!」

声は思いっきり裏返り、周囲に響く。

リベリオは肩をすくめて、紅茶のカップを軽く持ち直す。

「いやぁ。ほら、戦闘機とかに乗せたら」

「開始3秒で撃ち落されて、“分離射出”ボタンだけは迷いなく押していそうじゃないですか」

真顔でそんなことを言うものだから、一同しばらく呆然とする。

ノランは盛大にむくれながら、スマホをいじる手を止めて見せる。

「え、いや、さすがに3秒は盛りすぎ!もっと粘るし!」

「しかも撃ち落されてからイジェクトするタイプじゃないから!!」

それでもリベリオは動じない。

「ご安心を、ノランさん。着地後の『即自撮り生配信』までワンセットで想定済みです」

完璧なまでに用意された腹黒スマイル。

「分離射出系配信者…なんかバズりそうで嫌だな…」

クヴァルは「むしろ生きて帰ってきそうだから怖い」と半笑い。

ノランは苦笑いしながら「帰ってくるに決まってるだろ!サムネ用に!」と答える。

牢内はまたしても変な笑いに包まれるのだった。

「……まったく、君たちも物好きですね」

囚人たちのロケットパンチ連呼に。

リベリオは紅茶を啜りながら、心底呆れたように笑った。

「大体ロケットパンチなんて……ふっ」

「あんな実用性もへったくれもない兵器、サイボーグに付けるわけないでしょう?」

理路整然とした物言い。

語彙も仕草も全てエリート。

「戦闘の最中に腕を飛ばすなんて、正気の沙汰じゃありませんよ?」

だが言葉の裏にある記憶を、彼自身も時折ふと思い出すことがある。

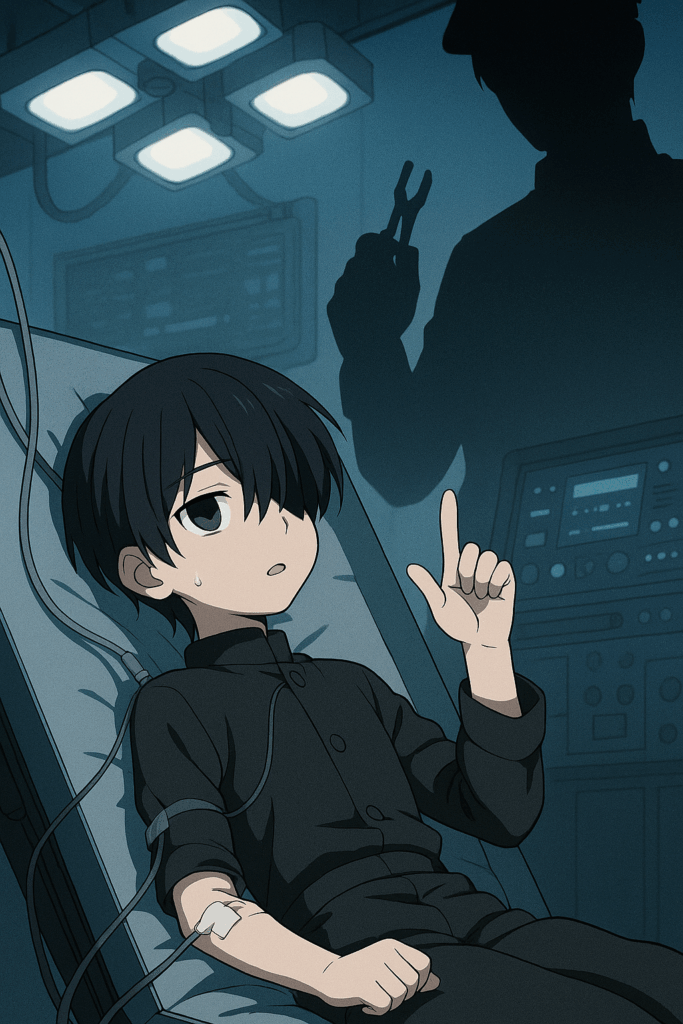

──昔、まだ“人造人間”として設計され始めたばかりの頃。

【記憶映像・回想モード ON】

白く光る実験室の奥、整備台に座る少年・リベリオ。通称「ショタリオ」。

目の前には軍帽を被った、眠たげな中年技術者。

レイバー・ククルス准将。サイボーグ開発の最高責任者。

「Code:Rebellion。今から最終調整を行う」

「……何か希望はあるか」

その問いに、少年は少しだけ考え――

「……ロケットパンチをつけてください」

静まり返るラボ、沈黙するレイバー。

「……………いいぞ」

「やった」

ショタ時代唯一のワガママがロケットパンチだったという事実。

それを誰よりも知っているのは、もちろんリベリオ本人である。

なのに、今の発言。

「戦闘中に腕を飛ばすなんて、狂気の沙汰ですよ」

本人が言った。しかも要求した。しかも即採用された。

室内にいた全員が、同時に思った。

「まじでこいつ……」

それでもなお、リベリオは笑っていた。

紅茶のカップをくるりと回しながら。

「……さて、そんな都市伝説より」

「今夜の献立は、どうしましょうかね?」

事の発端は、ノランの一言だった。

「じゃあ私たちの中じゃ、署長は撃てる設定でいくからな!!」

言い切った。

決定事項になった。

事実より“設定”が優先されるのが、次元牢という魔窟である。

「……そんなに見たいんです?」

「そうやって騒ぐとですね、紅茶が不味くなるんですよ」

署長はそっとティーカップを置き、静かに立ち上がった。

「では、退室願えますかね?」

そのまま、右肘に左手を添え――構えた。

明らかに“撃つポーズ”を取った。

全員、硬直。

「撃てるじゃん!!?? マジで撃てるじゃん!!!!」

イグニス、パニック。だがテンション爆上がり。

「こえぇぇぇけどかっけぇぇぇ!!!」

「うわわわ!まじで撃つ顔だよあれ~~!にげよう~~~っ!!!」

アリエッティ、耳も尻尾もフルバタ。もはや毛玉。

「やべぇ撮り忘れた!!でも骨数本逝くよりマシだあああああっ!!」

ノラン、まさかの撤退判断。奇跡の理性。

「退却ゥゥーーー!!」

クヴァル、貴族のくせに速すぎる逃走宣言。

床が揺れるほどの全力退避。

その場に残されたのは、構えたままのリベリオただ一人。

「……おやおや」

肘から手を離し、微笑む。

「ほんの少し、“肘を触っただけ”で……あんなに怯えるとは」

そして静かに呟いた。

「いいネタを見つけましたよ」

その微笑は“撃たずに精神を砕く”究極のドS型兵器の完成を意味していた。

この日、“ロケットパンチ署長”の異名は、完全に定着したのである。

\ドンガラガッシャーーーン!!/

ドアが跳ね飛ぶ勢いで開かれた次元牢食堂。

「撃つぞアレ!絶対撃つぞアレ!!」

ノランが絶叫しながら飛び込む。

「肘だった!肘からいくぞあれ!!」

イグニス、再確認のテンパり。

「耳に悪い!あんな音は耳に悪いっ!!」

クヴァル、耳を押さえて叫ぶ貴族。

「お茶会じゃなくて処刑会だよぉぉ……!!!」

アリエッティ、すでに半泣き。尻尾がすごい勢いで床掃除中。

四人、椅子ごと倒れ込むように逃げ込む。

しかし、その先にいたのは――

スイーツタワーを囲んで超☆平常運転中の二人組。

アヴィドは口いっぱいにスコーンを頬張っており、

その向かいには、紅茶をすするクアザールが優雅に座っていた。

アヴィドの笑顔は“柔らかそう”なのに、どうしようもなく温度がなかった。

「どしたん? 話、聞こうか」

その一言が、食堂の空気をキンと凍らせる。

“元ネタ”の面影は皆無、返答に困るレベル。

不自然な静寂の中、ノランがスマホを握りしめながら、吐き捨てるように呟く。

「アヴィー……下心とかじゃなくて、もっとヤバい意味にしか聞こえないんだけど」

続くイグニスも、少し顔を引きつらせたまま同意する。

「……“ヤリ目”じゃなくて“殺り目”だな」

誰も笑わない。むしろ、本気で引き気味だ。

だがアヴィドは悪びれもせず、いつもの半目で「否定はしないよ~」とへらり。

その“無害な顔”が、逆に誰よりも危険だった。

アリエッティは恐怖で固まり、声にならない悲鳴を上げて耳を震わせている。

「ぴぇぇぇ……」

すでに言語を失い、椅子ごと机の下に隠れそうな勢いだ。

スイーツの香り漂う食堂が、一瞬で修羅場の気配に包まれる。

たかが「話聞こうか」、されど「話聞こうか」──

この牢獄、優しさの定義が根本的におかしい。

そこへ、平然とクアザールの声。

「話の流れが、ちょっと見えませんが……」

「とりあえず、落ち着きましょう?ほら、スコーンありますよ」

笑顔。完璧な英国紳士スマイル。

だが、ノランたちは――そのスコーンが「破裂音にしか見えない」

「まってこれ…もしかしてクアザールさんもロケットパンチ肯定派…?」

「この空間、まともなのアヴィドだけ説あるわ……」

「それはそれで末期じゃない?」

「しょくどうこわい……しょくどうなのに……おかしこわい……」

次元牢は今日も地獄のまま、美味しそうな香りが漂っていた。